ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年06月30日

2010年06月30日

認知症をよく理解するための8大法則 1原則

認知症をよく理解するための

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師)

第4 法則 まだら症状の法則

認知症の人は、認知症が始まると常に異常な行動ばかりするわけではありません正常な部分と認知症として理解すべき部分とが混じり合って存在しているというのが、「まだら症状の法則」です。

非常にしっかりした面もありますから、本人が認知症であるとはなかなかとらえられません。家族はついつい、「何故こんなことができないの」と言ってしかったり、教えこもうとしたりします。本人の言動を認知症の症状であるのか、そうでないのかをどう見分けたらよいでしょうか。

介護者のもっとも大きな混乱の原因の一つは、上手く見分けられなくて振り回されることにあります。初めから認知症の症状だとわかっていれば、そして、対応の仕方を上手くすれば、認知症による混乱はほとんどなくなります。

常識的な人なら行わないような言動をお年寄りがしていて周囲に混乱が起こっている場合、“認知症問題”が発生しているので、その原因になった言動は、“認知症の症状”である」と割り切ることがコツです。

「私の大事なお金を盗んだだろう。ドロボー」という「物盗られ妄想」も、寝たきりの人が言うのと、見かけは正常に近い人が言うのとでは介護者の混乱はまったく違います。しかし、家族に向かって「ドロボー!」呼ばわりすることは異常ですから、いずれも同じ「認知症の症状」なのです。

ところで、認知症のない普通の人でもまだら症状はあるものです。「あの人がどうしてあんなバカなことを・・・」といいたくなる場面は少なくありませんし、会社では有能で素晴らしい判断力や企画力を発揮する人が、家に帰ると「粗大ごみ」扱いされるのですから。

このように認知症の人だけが異常な「まだら症状」を示すのではなく、私たち一人ひとりが日常的にしていることなのだと理解できれば、広い気持で認知症の人と接することができるようになるのではないでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師)

第4 法則 まだら症状の法則

認知症の人は、認知症が始まると常に異常な行動ばかりするわけではありません正常な部分と認知症として理解すべき部分とが混じり合って存在しているというのが、「まだら症状の法則」です。

非常にしっかりした面もありますから、本人が認知症であるとはなかなかとらえられません。家族はついつい、「何故こんなことができないの」と言ってしかったり、教えこもうとしたりします。本人の言動を認知症の症状であるのか、そうでないのかをどう見分けたらよいでしょうか。

介護者のもっとも大きな混乱の原因の一つは、上手く見分けられなくて振り回されることにあります。初めから認知症の症状だとわかっていれば、そして、対応の仕方を上手くすれば、認知症による混乱はほとんどなくなります。

常識的な人なら行わないような言動をお年寄りがしていて周囲に混乱が起こっている場合、“認知症問題”が発生しているので、その原因になった言動は、“認知症の症状”である」と割り切ることがコツです。

「私の大事なお金を盗んだだろう。ドロボー」という「物盗られ妄想」も、寝たきりの人が言うのと、見かけは正常に近い人が言うのとでは介護者の混乱はまったく違います。しかし、家族に向かって「ドロボー!」呼ばわりすることは異常ですから、いずれも同じ「認知症の症状」なのです。

ところで、認知症のない普通の人でもまだら症状はあるものです。「あの人がどうしてあんなバカなことを・・・」といいたくなる場面は少なくありませんし、会社では有能で素晴らしい判断力や企画力を発揮する人が、家に帰ると「粗大ごみ」扱いされるのですから。

このように認知症の人だけが異常な「まだら症状」を示すのではなく、私たち一人ひとりが日常的にしていることなのだと理解できれば、広い気持で認知症の人と接することができるようになるのではないでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月29日

オリエンタルリリー☆

月2回 お花を配達していただいています

オリエンタルリリー(ソルボンヌ) 花言葉は【高貴】

さて今日のレクは利用者様に人気のステックサッカー

ついつい白熱してしまいます

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

オリエンタルリリー(ソルボンヌ) 花言葉は【高貴】

さて今日のレクは利用者様に人気のステックサッカー

ついつい白熱してしまいます

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月29日

しゅほやま様2人3脚来訪 施設内見学

イーラ・パークのしゅほやま様(酒舗山崎様)が来訪されました。

フィットネス・ポールエクササイズ普及に回ってこられました。

健康増進・体力増強のための新しい健康方法として今注目されています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月28日

杉山ドクターの認知症を理解するための8大法則1原則

認知症をよく理解するための

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第3法則 自己有利の法則

「自分にとって不利なことは絶対認めない」というものです。「大事なものがない」と大騒ぎするので、家族も一緒になって探したところ、認知症の人が使っている引き出しの中から見つかった場合、家族から「そらごらんなさい。ここにしまっておいたのに忘れたのでしょう。おじいちゃんしかここにしまう人はいないんだから」と言われても、「いや自分はそんなところへしまった覚えはない。誰がそこへしまったんだ」と必ず言い返します。

言い返しがあまりにも素早く、しかも難しいことわざなどを交えてするので、周囲のものは本人が認知症になっているとはとても思えません。しかし、言い訳の内容には明らかな誤りや、矛盾が含まれているため、「都合の良いことばかりいう自分勝手な人」「嘘つきだ」など、本人を低い人格だと考えて、そのことで介護意欲を低下させてしまう家族も少なくないようです。

こうした認知症の人の言動には、自己保存のメカニズムが本能的に働いているに違いありません。つまり人は誰でも、自分の能力低下や生存に必要な喪失を認めようとしない傾向を持っており、認知症の人も同様なのです。

社会生活に適応するということは、本能の直接的な現われを推理力判断力などの知的機能によって抑制することにほかなりませんが、認知症の人は知的機能が低下するため、本能的な行動が表面に現れやすくなっているのです。

「自己有利の法則」を知っていると、無意味なやりとりや、かえって有害な押し問答を繰り返さずに混乱を早めに収拾することができるようになります。日々の介護で混乱されている家族は「自分たちはこの法則で説明できる症状に振り回されているのではないか」と考えてみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第3法則 自己有利の法則

「自分にとって不利なことは絶対認めない」というものです。「大事なものがない」と大騒ぎするので、家族も一緒になって探したところ、認知症の人が使っている引き出しの中から見つかった場合、家族から「そらごらんなさい。ここにしまっておいたのに忘れたのでしょう。おじいちゃんしかここにしまう人はいないんだから」と言われても、「いや自分はそんなところへしまった覚えはない。誰がそこへしまったんだ」と必ず言い返します。

言い返しがあまりにも素早く、しかも難しいことわざなどを交えてするので、周囲のものは本人が認知症になっているとはとても思えません。しかし、言い訳の内容には明らかな誤りや、矛盾が含まれているため、「都合の良いことばかりいう自分勝手な人」「嘘つきだ」など、本人を低い人格だと考えて、そのことで介護意欲を低下させてしまう家族も少なくないようです。

こうした認知症の人の言動には、自己保存のメカニズムが本能的に働いているに違いありません。つまり人は誰でも、自分の能力低下や生存に必要な喪失を認めようとしない傾向を持っており、認知症の人も同様なのです。

社会生活に適応するということは、本能の直接的な現われを推理力判断力などの知的機能によって抑制することにほかなりませんが、認知症の人は知的機能が低下するため、本能的な行動が表面に現れやすくなっているのです。

「自己有利の法則」を知っていると、無意味なやりとりや、かえって有害な押し問答を繰り返さずに混乱を早めに収拾することができるようになります。日々の介護で混乱されている家族は「自分たちはこの法則で説明できる症状に振り回されているのではないか」と考えてみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月28日

2010年06月27日

2010年06月27日

ペギー葉山さんの講演内容

結成30周年・公益社団法人認定

記念公開講演会

(認知症の人と家族の会 総会2010.6月6日・京都産業会館・シルクホールにて)

ペギー葉山氏

歌って、愛して、介護して、そして今

プロフィール

「南国土佐を後にして」「学生時代」「ドレミの歌」などのヒット曲を持ち、温かな人間性と幅広いレパートリーとがあいまって多くの人々に親しまれ、定評のある素晴らしい歌唱力で半世紀以上聴く人々の心を魅了し続けている。また、夫の根上淳さんが脳梗塞で倒れた後、他界されるまでの7年間、献身的な介護を続ける中、「歌う看護婦・シンキングナース」を執筆。今年3月に新曲「夜明けのメロディー」を発表(社)日本歌手協会会長

昭和40年に結婚し病院でめされ今年で6年目、7回忌を迎えます。「絶対歌はやめるな」、歌い手であるペギー葉山をもらってくれました。長男がいてくれたことで助かりました。介護力が必要だったからです。1998年8月8日暑い夏でした。めまい、吐き気200以上の血圧、常に日頃から、「病気をするやつは馬鹿だ」といっていた人でした。「どうしたの?」、すぐ救急車を呼びました。その日は大阪で仕事、帰ってきたらうつろな目でボヤーと見ている「僕の女房のしげ子だろう?」そういっている間に倒れました。

根上は糖尿病、脳梗塞を併発しました。私は中年の男の魅力にほれ込んでいました。脳のダメージは平行感覚の欠損、蛇行して歩いてしまいます。介護施設のパンフレットを見せてくれましたが、私は歌を歌いながら家で看ることを決断しました。

主人はまだらボケ、いきなり「うずまさで撮影がある」と軽い認知症を患っていました。「もう少し元気になってからね」と説得しました。11月リハビリ病院へ転院しステッキをついて歩けるようにななりました。脳梗塞、と糖尿病になったのだからしょうがない、ちゃんと付き合っていけば大丈夫と言いきかしていました。糖尿病性腎症に罹りました。病気の百貨店でございました。

歌いながら一生懸命7年間介護をしました。私は元気で仕事ができる。介護難民が出ないように管さん!やさしい医療福祉を!家族の中に認知症をがいらしたらどうぞ温かい心で見守ってください!

昔のことはすごく覚えています。「俺ごはん喰ったっけ?」糖尿病の方は食事療法が大変です。仕事をしていましたので、時間戦争です。何時何分にリハーサル、わが家には時計があっちこっちにあります。また、お手伝いさんにも任せていました。夜昼時々とっちらかってしまいます。1600キロカロリーに制限されていますので肉70グラムしか食べれません。ご馳走のテレビ番組は、あれは大変困りました。目に毒です。土用のうなぎの日が近づくと「うなぎが喰いたい」と。うなぎはどの位食べられるでしょうか。1/3の1/3、70グラムを細かくみじん切りにし混ぜ小さい茶碗に盛りつけます。「どこにうなぎがあるんだ!2000だって3000だって喰ってやる!」

糖尿病の方は気をつけてください!血糖値の高い方、闘ってください!主人は病気のデパートでしたから、糖尿病を患いそして脳梗塞、白内障の手術をしました。「あんたの顔そんなしわがあったのかー」と。そして腎不全にかかりました。食事戦争がまた大げさになりました。水分制限です。多く飲みすぎると心臓を圧迫して呼吸困難になります。1日600ml(牛乳瓶3本)しか飲むことができません。ご飯、おかず、歯磨きで目を離すと牛乳やジュースを飲んじゃう。うがいをしながら飲んでしまう。その夜は必ずトラブルが起こります。救急車で集中治療室行きです。

そして膀胱がんになってしまい透析することになりました。透析だけはしないように水分制限をしましたが顔や手がむくんできました。新宿のクリニックで透析をしました。三年の命ですから主人の病気が重なるたびに覚悟していました。天にめされたとき、もうこれで主人は病気と闘わなくてもすむと思いました。

介護認定の調査が来ると「聞かれたことは分からないと、言ってね。お天気分からないと言えばいいいのよ」。大柄のかわいらしいお姉さんが来ました。お年は?「大正12年、9月20日」、今日は何月何日ですか?きちんとやれちゃう。こんな馬鹿な・・・。介護認定は亡くなるちょっと前に要介護4になりました。住宅改修もしました。

仕事でアメリカへ行くことになりました。芸能人は親の死に目に会えないといいます。「俺ね、血尿が出たよ」「ペギーさん安心して行ってらっしゃい」帰ってきたら多発性膀胱がんでした。手術ができず、放射線療法を行なったのですが、下痢が止まらず、寝たきりとなってしまいました。そして心筋梗塞。

人生沢山たくさん山に登りました。人間ってどんなことがあってもファーはファイトのファーです。ドレミの歌はブロードウエーで持ってきた歌です。この歌は元気が出る歌です。介護をしている方はストレスが溜まります。必ずお友だちをもってください!100万だら悪口を言える友だちをつくってください!ヨン様、キムタク、ビヨンホン、そういう心を蓄えていく。手芸、コーラス、お茶をする仲間を作ってください。ファイトのファとともに歌える歌を。人生はそういうもの。

私は神様、仏様の切符があるなら星の精に派遣していただき、主人に1日帰ってきてほしい。まだらボケでない根上淳になってほしい。夢にも出てきません。愛して分かれてどこかで会えればいい!天国、地上でもいい!皆で夜明けのメロディーを!懐かしい歌を歌ってあげてください。

ペギー葉山さんは歌う予定はなかったのですが急きょ私たち家族の会のため、講演会の前に今年の3月発売の新曲夜明けメロディーを歌ってくれました。とっても素晴らしい歌詞と曲で誰でも口ずさむことができる新曲です。早速覚えて2人3脚祭り(8/15)で歌いたいと思います。

夜明けのメロディー 作詞 五木寛之 作曲弦 哲也 編曲 若草 恵

朝の光がさしこむ前に 目覚めて孤独な時間が過ぎる あの友は あの夢は 今はいずこに

還(かえ)らぬ季節はもう 忘れてしまえばいい 素敵な思い出だけ大事にしましょう

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

花のいのちは みじかいけれど 重ねた歳月 背中に重い 喜びも 悲しみも みんな人生

愛して 別れてまた どこかで逢えればいい 小さな幸せでも 大事にしましょう

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

夜明けのメロディー

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

記念公開講演会

(認知症の人と家族の会 総会2010.6月6日・京都産業会館・シルクホールにて)

ペギー葉山氏

歌って、愛して、介護して、そして今

プロフィール

「南国土佐を後にして」「学生時代」「ドレミの歌」などのヒット曲を持ち、温かな人間性と幅広いレパートリーとがあいまって多くの人々に親しまれ、定評のある素晴らしい歌唱力で半世紀以上聴く人々の心を魅了し続けている。また、夫の根上淳さんが脳梗塞で倒れた後、他界されるまでの7年間、献身的な介護を続ける中、「歌う看護婦・シンキングナース」を執筆。今年3月に新曲「夜明けのメロディー」を発表(社)日本歌手協会会長

昭和40年に結婚し病院でめされ今年で6年目、7回忌を迎えます。「絶対歌はやめるな」、歌い手であるペギー葉山をもらってくれました。長男がいてくれたことで助かりました。介護力が必要だったからです。1998年8月8日暑い夏でした。めまい、吐き気200以上の血圧、常に日頃から、「病気をするやつは馬鹿だ」といっていた人でした。「どうしたの?」、すぐ救急車を呼びました。その日は大阪で仕事、帰ってきたらうつろな目でボヤーと見ている「僕の女房のしげ子だろう?」そういっている間に倒れました。

根上は糖尿病、脳梗塞を併発しました。私は中年の男の魅力にほれ込んでいました。脳のダメージは平行感覚の欠損、蛇行して歩いてしまいます。介護施設のパンフレットを見せてくれましたが、私は歌を歌いながら家で看ることを決断しました。

主人はまだらボケ、いきなり「うずまさで撮影がある」と軽い認知症を患っていました。「もう少し元気になってからね」と説得しました。11月リハビリ病院へ転院しステッキをついて歩けるようにななりました。脳梗塞、と糖尿病になったのだからしょうがない、ちゃんと付き合っていけば大丈夫と言いきかしていました。糖尿病性腎症に罹りました。病気の百貨店でございました。

歌いながら一生懸命7年間介護をしました。私は元気で仕事ができる。介護難民が出ないように管さん!やさしい医療福祉を!家族の中に認知症をがいらしたらどうぞ温かい心で見守ってください!

昔のことはすごく覚えています。「俺ごはん喰ったっけ?」糖尿病の方は食事療法が大変です。仕事をしていましたので、時間戦争です。何時何分にリハーサル、わが家には時計があっちこっちにあります。また、お手伝いさんにも任せていました。夜昼時々とっちらかってしまいます。1600キロカロリーに制限されていますので肉70グラムしか食べれません。ご馳走のテレビ番組は、あれは大変困りました。目に毒です。土用のうなぎの日が近づくと「うなぎが喰いたい」と。うなぎはどの位食べられるでしょうか。1/3の1/3、70グラムを細かくみじん切りにし混ぜ小さい茶碗に盛りつけます。「どこにうなぎがあるんだ!2000だって3000だって喰ってやる!」

糖尿病の方は気をつけてください!血糖値の高い方、闘ってください!主人は病気のデパートでしたから、糖尿病を患いそして脳梗塞、白内障の手術をしました。「あんたの顔そんなしわがあったのかー」と。そして腎不全にかかりました。食事戦争がまた大げさになりました。水分制限です。多く飲みすぎると心臓を圧迫して呼吸困難になります。1日600ml(牛乳瓶3本)しか飲むことができません。ご飯、おかず、歯磨きで目を離すと牛乳やジュースを飲んじゃう。うがいをしながら飲んでしまう。その夜は必ずトラブルが起こります。救急車で集中治療室行きです。

そして膀胱がんになってしまい透析することになりました。透析だけはしないように水分制限をしましたが顔や手がむくんできました。新宿のクリニックで透析をしました。三年の命ですから主人の病気が重なるたびに覚悟していました。天にめされたとき、もうこれで主人は病気と闘わなくてもすむと思いました。

介護認定の調査が来ると「聞かれたことは分からないと、言ってね。お天気分からないと言えばいいいのよ」。大柄のかわいらしいお姉さんが来ました。お年は?「大正12年、9月20日」、今日は何月何日ですか?きちんとやれちゃう。こんな馬鹿な・・・。介護認定は亡くなるちょっと前に要介護4になりました。住宅改修もしました。

仕事でアメリカへ行くことになりました。芸能人は親の死に目に会えないといいます。「俺ね、血尿が出たよ」「ペギーさん安心して行ってらっしゃい」帰ってきたら多発性膀胱がんでした。手術ができず、放射線療法を行なったのですが、下痢が止まらず、寝たきりとなってしまいました。そして心筋梗塞。

人生沢山たくさん山に登りました。人間ってどんなことがあってもファーはファイトのファーです。ドレミの歌はブロードウエーで持ってきた歌です。この歌は元気が出る歌です。介護をしている方はストレスが溜まります。必ずお友だちをもってください!100万だら悪口を言える友だちをつくってください!ヨン様、キムタク、ビヨンホン、そういう心を蓄えていく。手芸、コーラス、お茶をする仲間を作ってください。ファイトのファとともに歌える歌を。人生はそういうもの。

私は神様、仏様の切符があるなら星の精に派遣していただき、主人に1日帰ってきてほしい。まだらボケでない根上淳になってほしい。夢にも出てきません。愛して分かれてどこかで会えればいい!天国、地上でもいい!皆で夜明けのメロディーを!懐かしい歌を歌ってあげてください。

ペギー葉山さんは歌う予定はなかったのですが急きょ私たち家族の会のため、講演会の前に今年の3月発売の新曲夜明けメロディーを歌ってくれました。とっても素晴らしい歌詞と曲で誰でも口ずさむことができる新曲です。早速覚えて2人3脚祭り(8/15)で歌いたいと思います。

夜明けのメロディー 作詞 五木寛之 作曲弦 哲也 編曲 若草 恵

朝の光がさしこむ前に 目覚めて孤独な時間が過ぎる あの友は あの夢は 今はいずこに

還(かえ)らぬ季節はもう 忘れてしまえばいい 素敵な思い出だけ大事にしましょう

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

花のいのちは みじかいけれど 重ねた歳月 背中に重い 喜びも 悲しみも みんな人生

愛して 別れてまた どこかで逢えればいい 小さな幸せでも 大事にしましょう

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

そっと 口ずさむのは 夜明けのメロディー

夜明けのメロディー

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月26日

ゆうがで優雅にディナー

今日は息子が残業で遅いので外でお食事しましょうとお嫁さんの誘いで

久々にゆうがで食事です。孫達も以前食べた焼きそばが美味しかったようで

注文していました。高野豆腐のから揚げをいただきました。

中がふわふわでとっても美味しい!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月26日

認知症をよく理解するための8大法則・1原則

認知症をよく理解するための

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第2法則 症状の出現強度に関する法則

認知症の症状が、より身近なものに対して、強く出るというのがこの法則のな内容です。

介護者に対してひどい認知症の症状に示して困らせるのに、よその人には応対がしっかりできるんで、介護者と周囲の人たちの間に認知症の症状の理解に大きな差が出ます。

「一生懸命介護してあげているのに感謝しないばかりか“私のものを盗んだ”とか“お前は何もしてくれない”などとひどい言い方をする」と、介護者一人が嘆き辛い思いをして、他の家族は「大げさすぎる」と言って介護者の苦労を感謝しないばかりか、むしろ非難すると言った「認知症問題」が、これまで数多くの家庭に発生しました。

診察室や認知症相談の場や、訪問調査員の訪問の際、認知症の人は普段の動きからは想像できないほど、しっかりと対応できるため、認知症がひどくないと判断されがちです。家族は、専門家でさえ現実の状態が理解できないのだと思い、絶望と不振に陥るのです。

認知症の人は何故こうした「いじわる」ともとれる行動をとるのでしょうか。私は次のように解釈しています。

幼児はいつも世話をしてくれる母親に対して甘えたり、わがままを言って困らせますが、父親やよその人に対しては、もっとしっかりした態度をとるものです。母親を絶対的に信頼しているから、わがままが出るのです。

認知症の人も介護者をもっとも頼りにしているから認知症の症状を強く出すと言うのは類推のしすぎでしょうか。そして又、私たち自身も、自分の家の中と他人の前とでは違った対応の仕方をするものです。よその人に対しては体裁を整えます。ですから、認知症の人が他人の前でしっかりした対応をするのを異常だと思う方が、異常だと思いませんか。自分も相手も同じ立場だと

理解できたときに初めて、相手にやさしくなれるのではないでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第2法則 症状の出現強度に関する法則

認知症の症状が、より身近なものに対して、強く出るというのがこの法則のな内容です。

介護者に対してひどい認知症の症状に示して困らせるのに、よその人には応対がしっかりできるんで、介護者と周囲の人たちの間に認知症の症状の理解に大きな差が出ます。

「一生懸命介護してあげているのに感謝しないばかりか“私のものを盗んだ”とか“お前は何もしてくれない”などとひどい言い方をする」と、介護者一人が嘆き辛い思いをして、他の家族は「大げさすぎる」と言って介護者の苦労を感謝しないばかりか、むしろ非難すると言った「認知症問題」が、これまで数多くの家庭に発生しました。

診察室や認知症相談の場や、訪問調査員の訪問の際、認知症の人は普段の動きからは想像できないほど、しっかりと対応できるため、認知症がひどくないと判断されがちです。家族は、専門家でさえ現実の状態が理解できないのだと思い、絶望と不振に陥るのです。

認知症の人は何故こうした「いじわる」ともとれる行動をとるのでしょうか。私は次のように解釈しています。

幼児はいつも世話をしてくれる母親に対して甘えたり、わがままを言って困らせますが、父親やよその人に対しては、もっとしっかりした態度をとるものです。母親を絶対的に信頼しているから、わがままが出るのです。

認知症の人も介護者をもっとも頼りにしているから認知症の症状を強く出すと言うのは類推のしすぎでしょうか。そして又、私たち自身も、自分の家の中と他人の前とでは違った対応の仕方をするものです。よその人に対しては体裁を整えます。ですから、認知症の人が他人の前でしっかりした対応をするのを異常だと思う方が、異常だと思いませんか。自分も相手も同じ立場だと

理解できたときに初めて、相手にやさしくなれるのではないでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月25日

2010年06月25日

今日は裁縫の日

2010年06月25日

昨日は6月の後半の定例会議とスタッフ勉強会

7月7日七夕行事や8月15日2人3脚祭りについてディスカッション

勉強会はKさんセンター方式の発表とブレインストーミング法(BS法)を実施

3つのグループに別れ、認知症というテーマでまずポストイットに記入します。

時間を決めてできるだけ多く思いついたことを書き込みます。そして各々

紙にカテゴリー別相談しながらに貼り付けていきます。

グループのリーダー役、発表者、書記を事前に決めておきます。

出した意見をまとめてグループ別に認知症について発表していきます。

各々グループごとに違う意見が出され皆さん感心しながら発表に

聞き入っていました。充実した時間でした。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月24日

東小学校2年生9名地域探検で来訪

今日の午後13時30分~14時30分まで東小学校2年生が

地域探検で2人3脚に来訪されました。

紙芝居を2題Kさんの語りで披露、2年生の歌が2曲、

利用者さん達の歌2曲、そして質問コーナー

1.ここの職員さんはどんなお仕事をしているのですか?

とNナースに質問。

2.ここには壁にたくさん飾ってありますが、どのような意味があるのですか?

などたくさん質問がありました。

最後は施設内を探検していきました。

ここをクリックすると大きく見ることが出来ます。

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月24日

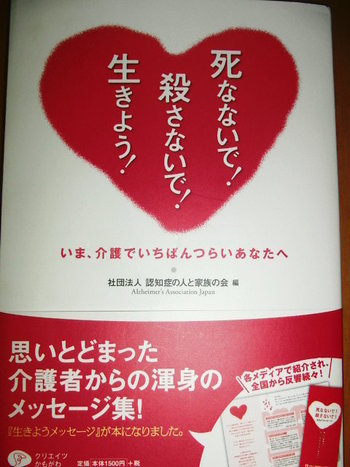

死なないで!殺さないで!生きようメッセージ集より

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

介護者にとっては抑えきれない感情

(東京都・男性・67歳)

若年性認知症の妻を介護して8年を超えましたが、1年くらい前に、在宅介護の限界に達して、施設に入所させました。現在は週に4日ほど、私が施設に通って妻の介護を手伝っています。

苦労をかけっぱなしだった妻の介護には決意を持って望んだのですが、残念ながらカットなってつらく当たるとか、一緒に死んでしまいたいとか、忽然と死んでほしいなどと考えたことが何度もありました。本人が抵抗したり、本人が寝入ってホット一息ついて先行きのことを考えたりした場合に、よくそうなりました。

誰が悪いわけでもないし、病気なのだから仕方がないと理屈ではわかっていても、介護者にとって抑えきれない感情だと思います。在宅介護者が一人の場合、デイサービスやヘルパー派遣などで、できるだけカバーしてもらっても、所詮は主介護者に心身の負担が重くのしかかります。

寝かせるタイミングを外すと眠らなくなってせん妄などで暴れるし、上手く寝かせつけることができても、排泄の失禁を防ぐことができても、排泄の失禁を防ぐために二時・四時・六時に起こしてトイレに連れて行くので、介護者が熟睡できることはありませんでした。一刻も目が話せないので、デイサービスに行っている間か寝入ってからしか外出や家事、自分の食事や入浴すら出来ません。睡眠不足と精神疲労でよれよれになって平常心、自制心を失いました。

振り返ると、自分一人で抱え込んで頑張ることが最悪の要因であり、親身に話を聞いてくれる人がいることが精神的に救われる最良のキーでした。

そして究極の救いは施設への入所でした。要介護5・精神障害1級という状態で、施設介護に変えるときは悩みましたが、現在では、思い切ってよかったと思っています。本人も、一年たった今ではすっかり慣れて、機嫌よく生活しています。私も夜はしっかり眠れるし、常に優しく笑顔で接することができます。施設入所により共倒れの危機は回避されました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

介護者にとっては抑えきれない感情

(東京都・男性・67歳)

若年性認知症の妻を介護して8年を超えましたが、1年くらい前に、在宅介護の限界に達して、施設に入所させました。現在は週に4日ほど、私が施設に通って妻の介護を手伝っています。

苦労をかけっぱなしだった妻の介護には決意を持って望んだのですが、残念ながらカットなってつらく当たるとか、一緒に死んでしまいたいとか、忽然と死んでほしいなどと考えたことが何度もありました。本人が抵抗したり、本人が寝入ってホット一息ついて先行きのことを考えたりした場合に、よくそうなりました。

誰が悪いわけでもないし、病気なのだから仕方がないと理屈ではわかっていても、介護者にとって抑えきれない感情だと思います。在宅介護者が一人の場合、デイサービスやヘルパー派遣などで、できるだけカバーしてもらっても、所詮は主介護者に心身の負担が重くのしかかります。

寝かせるタイミングを外すと眠らなくなってせん妄などで暴れるし、上手く寝かせつけることができても、排泄の失禁を防ぐことができても、排泄の失禁を防ぐために二時・四時・六時に起こしてトイレに連れて行くので、介護者が熟睡できることはありませんでした。一刻も目が話せないので、デイサービスに行っている間か寝入ってからしか外出や家事、自分の食事や入浴すら出来ません。睡眠不足と精神疲労でよれよれになって平常心、自制心を失いました。

振り返ると、自分一人で抱え込んで頑張ることが最悪の要因であり、親身に話を聞いてくれる人がいることが精神的に救われる最良のキーでした。

そして究極の救いは施設への入所でした。要介護5・精神障害1級という状態で、施設介護に変えるときは悩みましたが、現在では、思い切ってよかったと思っています。本人も、一年たった今ではすっかり慣れて、機嫌よく生活しています。私も夜はしっかり眠れるし、常に優しく笑顔で接することができます。施設入所により共倒れの危機は回避されました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月24日

杉山ドクターの認知症を理解するための8大法則1原則

認知症をよく理解するための8大法則1原則

(認知用の人と家族の会 副代表杉山孝博)

(b)全体記憶の障害

これは、「出来事の全体をごっそり忘れてしまう」ことを言います。私達の記憶力ははかないもので、細かいことはほとんど忘れてしまいますが、大きな出来事、重要と感じたことは記憶にとどめます。ところが、認知症が始まると自身が体験したできごと全体を忘れるようになります。

デイサービスから帰ってきた認知症の人に、家族が、「今日どこへ行って何をしてきたの」と尋ねても、「どこも行かないで一日中家にいた」とまじめな顔をして答えるのが普通です。デイサービスに参加したこと全体をきれいさっぱり忘れているからです。

また、食べた直後に「まだ食べていないから、早くごはんを用意して」「食事をさせないで殺すつもりか」という場合に、この法則が適用できます。認知症の人はある時期、異常な食欲を示すときがあります。一人分食べても空腹感が残っていて、しかも食べたことを忘れる(細かい献立の内容を忘れるだけではない)ため、前述の要求が出てくるわけです。「今食べたばかりでしょう。これ以上食べるとおなかをこわすからダメよ」という言い方はダメで、「いま、準備しているから少し待っていてね」「おなかがすいたのね。おにぎりがあるからこれを食べていてね」のように対応した方がうまくいきます。

(C)記憶の逆行性喪失

「記憶の逆行性喪失」とは蓄積されたこれまでの記憶が、現在から過去にさかのぼって失われていく現象をいいます。「その人にとって現在」は、最後に残った記憶の時点になります。この特徴を知っていると、認知症のおかれている世界を把握することができ、どのように対応すればよいかもわかってきます。

家族の顔すらわからなくなると、家族は戸惑ったり、嘆いたりしたあげく記憶を呼び戻そうと努力して、混乱に陥ります。しかし、認知症の人にとって妻は30歳代の若い女性であり、子供は小学生であるので、目の前の老婦人や成人した息子を家族と認めようとしません。

次のように考えるとよいでしょう。タイムマシンで数十年後の世界に送られた私たちの前に成長した子供がやってきて、あなたの子供ですよといわれても信じないように、認知症の人は現在の世界を認めようとしないのです。あくまで説得しようと試みる人間を、自分をペテンにかけようとする敵とみなす場合もあるのだということを・・・。

夕方になるとそわそわ落ち着かなくなり、荷物をまとめて家族に向かって「どうもお世話になりました。家に帰らせてもらいます」といって、丁寧に挨拶して出かけようとすることは認知症の人にしばしば見られます。夕暮れ時に決まっておきますから、“夕暮れ症候群”と呼ばれています。

30~40年前の世界に戻った本人にとって、昔の家と雰囲気が違う、現在住んでいる家は他人の家であり、夕方になれば自分の家に帰らなければならないという気持になるのだと考えれば、了解できるのではないでしょうか。そういう人に向かって「ここはあなたの家ですよ」と説得しても通じません。玄関にカギをかけて出さないようにしたりすると、「よその家に閉じ込められた」というとらえ方をして、大暴れをするのも無理もないことです。

大事なのはその状態の本人の気持を一旦受け入れて、「お茶を入れましたから飲んでいってください」「夕食をせっかく用意したので食べていってください」とか、「それでは途中までお送りしましょう」など、いろいろな対応の仕方を工夫できるでしょう。

また、精神科で幻覚、妄想、と呼ばれている症状も、認知症の人の体験や思考の、ある断面の世界であると考えれば、異常な世界でなくなります。性的異常行動もこの法則を理解しておくと、さほど異常とは思えなくなります。80~90歳の老人の行動ではなく、40~50歳の壮年の性的行動ととらえなおしてみたらどうでしょうか。

以上のように、「記憶の逆行性喪失」は、応用範囲が広く、認知症の人の気持や置かれている世界を理解するのに不可欠の特徴であるといえるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知用の人と家族の会 副代表杉山孝博)

(b)全体記憶の障害

これは、「出来事の全体をごっそり忘れてしまう」ことを言います。私達の記憶力ははかないもので、細かいことはほとんど忘れてしまいますが、大きな出来事、重要と感じたことは記憶にとどめます。ところが、認知症が始まると自身が体験したできごと全体を忘れるようになります。

デイサービスから帰ってきた認知症の人に、家族が、「今日どこへ行って何をしてきたの」と尋ねても、「どこも行かないで一日中家にいた」とまじめな顔をして答えるのが普通です。デイサービスに参加したこと全体をきれいさっぱり忘れているからです。

また、食べた直後に「まだ食べていないから、早くごはんを用意して」「食事をさせないで殺すつもりか」という場合に、この法則が適用できます。認知症の人はある時期、異常な食欲を示すときがあります。一人分食べても空腹感が残っていて、しかも食べたことを忘れる(細かい献立の内容を忘れるだけではない)ため、前述の要求が出てくるわけです。「今食べたばかりでしょう。これ以上食べるとおなかをこわすからダメよ」という言い方はダメで、「いま、準備しているから少し待っていてね」「おなかがすいたのね。おにぎりがあるからこれを食べていてね」のように対応した方がうまくいきます。

(C)記憶の逆行性喪失

「記憶の逆行性喪失」とは蓄積されたこれまでの記憶が、現在から過去にさかのぼって失われていく現象をいいます。「その人にとって現在」は、最後に残った記憶の時点になります。この特徴を知っていると、認知症のおかれている世界を把握することができ、どのように対応すればよいかもわかってきます。

家族の顔すらわからなくなると、家族は戸惑ったり、嘆いたりしたあげく記憶を呼び戻そうと努力して、混乱に陥ります。しかし、認知症の人にとって妻は30歳代の若い女性であり、子供は小学生であるので、目の前の老婦人や成人した息子を家族と認めようとしません。

次のように考えるとよいでしょう。タイムマシンで数十年後の世界に送られた私たちの前に成長した子供がやってきて、あなたの子供ですよといわれても信じないように、認知症の人は現在の世界を認めようとしないのです。あくまで説得しようと試みる人間を、自分をペテンにかけようとする敵とみなす場合もあるのだということを・・・。

夕方になるとそわそわ落ち着かなくなり、荷物をまとめて家族に向かって「どうもお世話になりました。家に帰らせてもらいます」といって、丁寧に挨拶して出かけようとすることは認知症の人にしばしば見られます。夕暮れ時に決まっておきますから、“夕暮れ症候群”と呼ばれています。

30~40年前の世界に戻った本人にとって、昔の家と雰囲気が違う、現在住んでいる家は他人の家であり、夕方になれば自分の家に帰らなければならないという気持になるのだと考えれば、了解できるのではないでしょうか。そういう人に向かって「ここはあなたの家ですよ」と説得しても通じません。玄関にカギをかけて出さないようにしたりすると、「よその家に閉じ込められた」というとらえ方をして、大暴れをするのも無理もないことです。

大事なのはその状態の本人の気持を一旦受け入れて、「お茶を入れましたから飲んでいってください」「夕食をせっかく用意したので食べていってください」とか、「それでは途中までお送りしましょう」など、いろいろな対応の仕方を工夫できるでしょう。

また、精神科で幻覚、妄想、と呼ばれている症状も、認知症の人の体験や思考の、ある断面の世界であると考えれば、異常な世界でなくなります。性的異常行動もこの法則を理解しておくと、さほど異常とは思えなくなります。80~90歳の老人の行動ではなく、40~50歳の壮年の性的行動ととらえなおしてみたらどうでしょうか。

以上のように、「記憶の逆行性喪失」は、応用範囲が広く、認知症の人の気持や置かれている世界を理解するのに不可欠の特徴であるといえるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月23日

2010年06月23日

作品作り

グループホームでは京紙を丸めて作品作りの下準備です

小規模側では、7月のカレンダー作りで各々自分用のカレンダーを塗り絵で完成

昨日のテレビで塗り絵は認知症にとってもいいといっていました。

色塗りを皆さん工夫されきれいに完成させます。集中して

行っていると前頭葉の血流がよくなり、また、色彩感覚も養われます。

ここをクリックすると大きく見ることが出来ます。

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月23日

2010年06月23日

認知症を理解するための8大法則

認知症をよく理解するための8大法則 1原則

( 認知症の人と家族の会 副代表 医師 杉山孝博)

2人3脚を立ち上げる際スタッフは杉山先生の講演会に参加し学ばせていただきました。もう一度学んだことを思い出し振り返ってみようと思います。

物忘れがひどくなって同じことを何度も繰り返したり、家族の顔や自分の家が分からなくなるようなことが身内に起こったとき、どの家族も、そのことをどう理解し、どう対応してよいか分からず大混乱に陥ります。奇妙に見える認知症の症状も、記憶力・理解力・判断力・推理力などの知的機能の低下した人にとっては、十分には理解できる言動ではないかと思えるようになりました。誰にも理解しやすいように、『認知症を理解するための8大法則 1原則』をまとめてみました。

第1法則

記憶障害に関する法則

記憶障害は認知症の最も基本的な症状で、「記名力低下」「全体記憶の障害」「聞くの逆行性喪失」という、3つの特徴があります。この特徴を頭に入れておけば、認知症の症状の大部分はすっきり理解できるようになります。ところで最初に私たちが心得ておかなけれ場ならないことは「記憶になければその人にとって事実ではない」ことです。周りのものにとっては真実であっても、当人には記憶障害のために真実でないのが、認知症の世界では日常的であることも知っておくことは大切です。

(a)記銘力低下(ひどい物忘れ)

見たり、聞いたり、行ったりしたこと、つまり体験したことをすぐに思い出す力を記銘力といいますが、認知症が始まると、まず記銘力が低下します。ひどい物忘れが起こるわけです。認知症の人は同じ事を何十回、何百回と繰り返しますが、これはその度に忘れてしまい、初めてのつもりで相手に対して働きかけているのです。丁寧に教えた後、本人が「ああ、わかったよ」と返事をしても安心できません。また、同じ事を繰り返します。返事した瞬間に教えられたことを忘れてしまうからです。繰り返し教えても効果がないばかりか「この人はくどい人だ、うるさい人だ」と受け取られるだけですから、むしろしない方がよいのです。

ところで、物忘れのために同じことを繰り返すのは、認知症の人ばかりでしょうか?外出しようとして玄関まで来たとき、「ガスの元栓を締めたかしら」とか、「アイロンのコンセントを抜いてきたかしら」と心配になれば必ず確認に行くはずです。このように、気になることを忘れた場合に繰り返すのは人間の本性ですから、認知症の人だけが異常であると考えないことです。

次回は(b)全体記憶の障害について載せいきます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

( 認知症の人と家族の会 副代表 医師 杉山孝博)

2人3脚を立ち上げる際スタッフは杉山先生の講演会に参加し学ばせていただきました。もう一度学んだことを思い出し振り返ってみようと思います。

物忘れがひどくなって同じことを何度も繰り返したり、家族の顔や自分の家が分からなくなるようなことが身内に起こったとき、どの家族も、そのことをどう理解し、どう対応してよいか分からず大混乱に陥ります。奇妙に見える認知症の症状も、記憶力・理解力・判断力・推理力などの知的機能の低下した人にとっては、十分には理解できる言動ではないかと思えるようになりました。誰にも理解しやすいように、『認知症を理解するための8大法則 1原則』をまとめてみました。

第1法則

記憶障害に関する法則

記憶障害は認知症の最も基本的な症状で、「記名力低下」「全体記憶の障害」「聞くの逆行性喪失」という、3つの特徴があります。この特徴を頭に入れておけば、認知症の症状の大部分はすっきり理解できるようになります。ところで最初に私たちが心得ておかなけれ場ならないことは「記憶になければその人にとって事実ではない」ことです。周りのものにとっては真実であっても、当人には記憶障害のために真実でないのが、認知症の世界では日常的であることも知っておくことは大切です。

(a)記銘力低下(ひどい物忘れ)

見たり、聞いたり、行ったりしたこと、つまり体験したことをすぐに思い出す力を記銘力といいますが、認知症が始まると、まず記銘力が低下します。ひどい物忘れが起こるわけです。認知症の人は同じ事を何十回、何百回と繰り返しますが、これはその度に忘れてしまい、初めてのつもりで相手に対して働きかけているのです。丁寧に教えた後、本人が「ああ、わかったよ」と返事をしても安心できません。また、同じ事を繰り返します。返事した瞬間に教えられたことを忘れてしまうからです。繰り返し教えても効果がないばかりか「この人はくどい人だ、うるさい人だ」と受け取られるだけですから、むしろしない方がよいのです。

ところで、物忘れのために同じことを繰り返すのは、認知症の人ばかりでしょうか?外出しようとして玄関まで来たとき、「ガスの元栓を締めたかしら」とか、「アイロンのコンセントを抜いてきたかしら」と心配になれば必ず確認に行くはずです。このように、気になることを忘れた場合に繰り返すのは人間の本性ですから、認知症の人だけが異常であると考えないことです。

次回は(b)全体記憶の障害について載せいきます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月22日

今日も新鮮なとうもろこしを頂きました

2010年06月22日

“我が家流”の見つけ方

“我が家流”の見つけ方

介護は自ら考えて生み出す「自立の学校」

(カウンセラー・エッセイイスト羽成幸子氏より)

“老い”を意識

介護に教科書はありません。人生の数だけ介護法はあります。大事なことはその中で自分だけの“我が家流”を見つけることです。他人と比べ、他人の真似ばかりしていると、次第に苦しくなっていきます。どうか、自分の介護に自信を持って下さい。介護は人それぞれ苦しみが異なります。鼻水を拭くだけで辛いという人もいれば、下の世話でも大丈夫という人もいます。その苦しみになれるためには、何度も向き合い、繰り返すしかありません。そして早い時期から心の準備をしておくことです。

よく、「介護はいつから始まるのか?」と聞かれます。私は、「自分や親の老いを意識したときが介護の始まり」といっています。老いと死は、必ず同居しています。親御さんが寝たきりになった時が、介護の始まりではありません。親が少し弱ってきたなと感じたら、頻繁に様子をみに行くことです。実家で季節の服を出したり、重いものを持ったり、庭の枝を切ってあげたりする。こうしたことも立派な介護です。

親御さんも無理をせず、子どもに頼みごとを用意しておくなど、上手に頼りにしましょう。お互いに意識した分だけ、介護の先取りは出来るものです。

答えを求めない

介護は常に大変です楽な介護などありません。私は、人生の一番厳しい修行が介護だと思っています。介護する上では、親子の人間観ジェイは、家庭の歴史もあり、そこに葛藤も生まれます。老いた親と向き合いながらも、実は自分自身と向き合うことになる。結局、介護とは自分自身との戦いなのです。

人に「優しくしよう」「親孝行しよう」と言うことは簡単ですが、実際に排泄物を処理する中では、優しさなど吹っ飛んでしまいます。それえも相手の人生や考え方、においばどを受け入れ、孤独な介護と向き合い続けて人は、自分自身との戦いに勝った人です。介護と言う美恣意現実と葛藤する中で、介護者は次第に“哲学者”になって行きます。

なぜなら介護とは、悩みながらも自分で考え、答えを生み出していく「自立の学校」だからです。介護の苦しみをいかに軽減し、楽しみを見出すかは、介護者自信の知恵であり、考え方と言えるでしょう。介護は判断の連続ですが、最近は多くの人が、すぐに答え尾求めたがります。しかし、介護の答えは1つではありません。

大事なことは自分で考えて答えを出すことです。もし駄目でも、また別の方法を考えれば良いのです。思考錯誤を繰り返す中で、出した答えは、「すべて最善を選んでいる」と考えましょう。その上で、「介護が終わったら、すべて100点」だと思ってください。

人生の一部分

「最善を選んでいる」と確信を

では介護の楽しむ為為のポイントは何でしょう。その一つは、「介護を人生の目的にしないこと」ことです。私たちは介護する為に生まれてきたのではありません。より良く生きる為に生まれてきたのです。ですから、介護者自信が自分の人生をあきらめずに夢を持ってください。私にとって介護は、人生の語句一部しかありません。30年に及ぶ介護生活の中で、私は62種類の習いごとに通いました。

自分の興味を広げ、夢を実現する為に挑戦も続けました。姑が昼ねしている時間を使って映画間に言ったり、わずかな時間を割いて、映画や芝居を見に行ったりしたこともあります。それらが人生を行き抜く「しなやかさ」になっていったのです。しなやかさとは自分自身への闘志です。様々な人と触れ合い、語りあう中で、「こんな考え方もあるんだ」という「気付き」や「発見」がある。それらが自身の人生の豊かにし、介護の現場での、様々なアイディアとし生きました。

例えば、下の世話をしているときでも、薔薇の臭いを想像してみる。下の世話をしたら、自分に何か、語法日を上げる・・・。こうした少しのアイディアとユーモアが、介護現場日潤いをもたらします。そのためにも、介護の現場から一歩引いた目で、自分の人生を見つめることを心掛けたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

介護は自ら考えて生み出す「自立の学校」

(カウンセラー・エッセイイスト羽成幸子氏より)

“老い”を意識

介護に教科書はありません。人生の数だけ介護法はあります。大事なことはその中で自分だけの“我が家流”を見つけることです。他人と比べ、他人の真似ばかりしていると、次第に苦しくなっていきます。どうか、自分の介護に自信を持って下さい。介護は人それぞれ苦しみが異なります。鼻水を拭くだけで辛いという人もいれば、下の世話でも大丈夫という人もいます。その苦しみになれるためには、何度も向き合い、繰り返すしかありません。そして早い時期から心の準備をしておくことです。

よく、「介護はいつから始まるのか?」と聞かれます。私は、「自分や親の老いを意識したときが介護の始まり」といっています。老いと死は、必ず同居しています。親御さんが寝たきりになった時が、介護の始まりではありません。親が少し弱ってきたなと感じたら、頻繁に様子をみに行くことです。実家で季節の服を出したり、重いものを持ったり、庭の枝を切ってあげたりする。こうしたことも立派な介護です。

親御さんも無理をせず、子どもに頼みごとを用意しておくなど、上手に頼りにしましょう。お互いに意識した分だけ、介護の先取りは出来るものです。

答えを求めない

介護は常に大変です楽な介護などありません。私は、人生の一番厳しい修行が介護だと思っています。介護する上では、親子の人間観ジェイは、家庭の歴史もあり、そこに葛藤も生まれます。老いた親と向き合いながらも、実は自分自身と向き合うことになる。結局、介護とは自分自身との戦いなのです。

人に「優しくしよう」「親孝行しよう」と言うことは簡単ですが、実際に排泄物を処理する中では、優しさなど吹っ飛んでしまいます。それえも相手の人生や考え方、においばどを受け入れ、孤独な介護と向き合い続けて人は、自分自身との戦いに勝った人です。介護と言う美恣意現実と葛藤する中で、介護者は次第に“哲学者”になって行きます。

なぜなら介護とは、悩みながらも自分で考え、答えを生み出していく「自立の学校」だからです。介護の苦しみをいかに軽減し、楽しみを見出すかは、介護者自信の知恵であり、考え方と言えるでしょう。介護は判断の連続ですが、最近は多くの人が、すぐに答え尾求めたがります。しかし、介護の答えは1つではありません。

大事なことは自分で考えて答えを出すことです。もし駄目でも、また別の方法を考えれば良いのです。思考錯誤を繰り返す中で、出した答えは、「すべて最善を選んでいる」と考えましょう。その上で、「介護が終わったら、すべて100点」だと思ってください。

人生の一部分

「最善を選んでいる」と確信を

では介護の楽しむ為為のポイントは何でしょう。その一つは、「介護を人生の目的にしないこと」ことです。私たちは介護する為に生まれてきたのではありません。より良く生きる為に生まれてきたのです。ですから、介護者自信が自分の人生をあきらめずに夢を持ってください。私にとって介護は、人生の語句一部しかありません。30年に及ぶ介護生活の中で、私は62種類の習いごとに通いました。

自分の興味を広げ、夢を実現する為に挑戦も続けました。姑が昼ねしている時間を使って映画間に言ったり、わずかな時間を割いて、映画や芝居を見に行ったりしたこともあります。それらが人生を行き抜く「しなやかさ」になっていったのです。しなやかさとは自分自身への闘志です。様々な人と触れ合い、語りあう中で、「こんな考え方もあるんだ」という「気付き」や「発見」がある。それらが自身の人生の豊かにし、介護の現場での、様々なアイディアとし生きました。

例えば、下の世話をしているときでも、薔薇の臭いを想像してみる。下の世話をしたら、自分に何か、語法日を上げる・・・。こうした少しのアイディアとユーモアが、介護現場日潤いをもたらします。そのためにも、介護の現場から一歩引いた目で、自分の人生を見つめることを心掛けたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月22日

杉山ドクターの優しい医学講座・6/27アザレアで講演します

6月27日(日)アザレア(静岡市)において杉山孝博先生の医学講座の講演会が行なわれます。まだ席に余裕がございます。是非講演を聴いてみませんか?問い合わせはこちらまで→0545-63-3130 佐野三四子代表 お電話お待ちしています!

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.両側の膝関節又は

股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

股関節、膝関節や足関節は、体重のほぼ全体を受ける荷重関節とも呼ばれています。しかも、歩行するためには、荷重を受けながら、特徴的で大きな関節運動をしなければなりません。このためには、互いに接する関節面が平滑で過度の弾力性を持っている必要があります。

関節軟骨は非常にすべりやすくできていますが、加齢などの影響で変性が進むと、軟骨にふくまれている水分が減少して、すりへって表面が平滑でなくなり、すべりにくい状態になります。このときの自覚症状としては、動きはじめに関節の痛みが発生して、歩き続けると痛みが軽くなります。長時間歩行で再び関節痛が強くなります。さらに進行すると、安静時でも痛みを感じるようになり、関節の可動域も制限されるようになります。

X線検査では、骨棘形成(骨の異常増殖)、関節裂隙の狭小化(軟骨が磨り減って骨と骨の感覚が狭くなり、遂にはくっついてしまう)、軟骨下骨の骨硬化(軟骨に接する部分の骨が変形し硬くなる)、骨のう胞の形成(骨が破壊されて穴があく)などの変化が見られるようになります。

関節の変化が進行すると、関節の変化だけでなく、筋肉も萎縮して力が弱くなります。期肉が低下して関節の固定が悪くなると、関節の痛みや変形が一層進行する、という悪循環に陥ることになります。

上記の膝関節や股関節にX線写真の変化があって、疼痛や歩行障害、関節の運動制限などが見られた場合は、介護保険で第2号被保険者の特定疾病として認められます。加齢による変化が背景にあり、起こってしまった変形をもとに戻すことは難しい為、治療は鎮痛を目的とした対症療法が中心となります。鎮痛薬、湿布の使用、温熱療法などの理学療法、マッサージやリハビリテーション、あるいは装具の作成など行われています。関節の炎症が強く、激痛などがあるときには、関節内注射や関節穿刺、さらに人工関節置換術などが行われることがあります。

関節の変形は、過剰な荷重がかかり続けることや、筋力低下により関節の固定が弱くなることによって早く進行します。したがって体重を適正体重に近づけること、筋力増強すること、少なくても低下させないことが必要です。筆者の経験では体重を3kg減量すると膝や腰の痛みは自覚できる程度に軽減します。

関節の固定が悪いと関節痛が強くなります。膝や腰に痛みがあるときには、動きが少なくなって、筋力低下を促進しがちです。痛みが像悪しない程度の歩行や荷重運動は必要です。関節痛が強いときでもすわりながら膝を伸ばすような大腿四頭筋強化は可能です。私は、患者にいつも、『大切にするとは、使うこと」と話しています。日常生活での動きが訓練と治療そのものなのです。

16.がん(がん末期)

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られます。悪性新生物であると診断され、かつ、治療を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治療困難な状態にあるもの。ここでいう、治癒困難な状態とは、概ね、余命が6ヶ月間程度であると判断される場合を指します。なお、現に抗がん剤などによる治療が行なわれている場合であっても、症状緩和など直接治癒を目的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるものと考えます。

これで杉山ドクターの医学講座は終了です。カテゴリーの中の目次欄に医学講座が載っています。クリックすると杉山先生のやさしい医学講座をすべて見ることができます。どうぞもう一度学んでみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.両側の膝関節又は

股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

股関節、膝関節や足関節は、体重のほぼ全体を受ける荷重関節とも呼ばれています。しかも、歩行するためには、荷重を受けながら、特徴的で大きな関節運動をしなければなりません。このためには、互いに接する関節面が平滑で過度の弾力性を持っている必要があります。

関節軟骨は非常にすべりやすくできていますが、加齢などの影響で変性が進むと、軟骨にふくまれている水分が減少して、すりへって表面が平滑でなくなり、すべりにくい状態になります。このときの自覚症状としては、動きはじめに関節の痛みが発生して、歩き続けると痛みが軽くなります。長時間歩行で再び関節痛が強くなります。さらに進行すると、安静時でも痛みを感じるようになり、関節の可動域も制限されるようになります。

X線検査では、骨棘形成(骨の異常増殖)、関節裂隙の狭小化(軟骨が磨り減って骨と骨の感覚が狭くなり、遂にはくっついてしまう)、軟骨下骨の骨硬化(軟骨に接する部分の骨が変形し硬くなる)、骨のう胞の形成(骨が破壊されて穴があく)などの変化が見られるようになります。

関節の変化が進行すると、関節の変化だけでなく、筋肉も萎縮して力が弱くなります。期肉が低下して関節の固定が悪くなると、関節の痛みや変形が一層進行する、という悪循環に陥ることになります。

上記の膝関節や股関節にX線写真の変化があって、疼痛や歩行障害、関節の運動制限などが見られた場合は、介護保険で第2号被保険者の特定疾病として認められます。加齢による変化が背景にあり、起こってしまった変形をもとに戻すことは難しい為、治療は鎮痛を目的とした対症療法が中心となります。鎮痛薬、湿布の使用、温熱療法などの理学療法、マッサージやリハビリテーション、あるいは装具の作成など行われています。関節の炎症が強く、激痛などがあるときには、関節内注射や関節穿刺、さらに人工関節置換術などが行われることがあります。

関節の変形は、過剰な荷重がかかり続けることや、筋力低下により関節の固定が弱くなることによって早く進行します。したがって体重を適正体重に近づけること、筋力増強すること、少なくても低下させないことが必要です。筆者の経験では体重を3kg減量すると膝や腰の痛みは自覚できる程度に軽減します。

関節の固定が悪いと関節痛が強くなります。膝や腰に痛みがあるときには、動きが少なくなって、筋力低下を促進しがちです。痛みが像悪しない程度の歩行や荷重運動は必要です。関節痛が強いときでもすわりながら膝を伸ばすような大腿四頭筋強化は可能です。私は、患者にいつも、『大切にするとは、使うこと」と話しています。日常生活での動きが訓練と治療そのものなのです。

16.がん(がん末期)

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られます。悪性新生物であると診断され、かつ、治療を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治療困難な状態にあるもの。ここでいう、治癒困難な状態とは、概ね、余命が6ヶ月間程度であると判断される場合を指します。なお、現に抗がん剤などによる治療が行なわれている場合であっても、症状緩和など直接治癒を目的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるものと考えます。

これで杉山ドクターの医学講座は終了です。カテゴリーの中の目次欄に医学講座が載っています。クリックすると杉山先生のやさしい医学講座をすべて見ることができます。どうぞもう一度学んでみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月21日

今日の午後はDVD観賞、日本の四季と日本の花火

2010年06月20日

テレビ放映の様子をYOUTUBENIへ

今日の午後はパソコンスクールで勉強してきました。

しかし、いつまでたっても覚えられな~い。記憶力は反復練習しかない・・・。

M-netパソコンスクール富士校のたじマネさんから教わっています。

手だけ見えているのは住ist(すまいすと)の部屋でおなじみの後藤史恵さん

収納アドバイザーとインテリアコーディネーターとして活躍

6月22日フィランセで親子の見直す本当のもったいないセミナーが

開催されます。お片づけのしつけや子どもの不用品交換会がゴミを考える会と

一緒に共催され後藤さんも講演会を開きます。ふるってご参加ください!

史恵さんもテレビ放映の様子をYOUTUBEに載せるため同時に教わっています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月20日

会員さん静岡〇ごとワイドで放映

2010年06月20日

認知症の人と接するときの心構え

認知症の人と接するときの心構え

「認知症本人に自覚がない」

は大きなまちがい

認知症になったっとき、最初に気づくのは本人です。物忘れによる失敗や、今までできた仕事や火事がうまくいかないなどのできごとが次第に多くなり、誰よりも早く本人が「おかしい」と感じ始めます。認知症の人は何もわからない」のではなく、一番心配で、心細く、苦しんでいるのは他でもない本人です。

「私は忘れていない!」に隠された悲しみ

認知症の人はときに「私は忘れてなんかいない」と言い張り、家族を困らせます。「私が認知症のわけがない」「私は物忘れなんかしない」という態度や言動には、やり場のない怒りや不安が隠れた悲しみの表現であることを知っておくことが大切です。まずは、認知症を正しく理解したうえで、認知症の人や家族を温かく見守ることがスタートです。声かけしたほうがいいと思っても、自分では恥ずかしいと感じても勇気を持って声を掛けてください。小さな助け合いの積み重ねが、大きな手助けとなるのです。

こころのバリアフリーを

足の不自由な人は杖や車椅子等の道具を使って自力で動こうとします。そして手助けが必要なときは援助を頼むことができます。しかし認知症の人は自分の障害を補う「杖」の使い方を覚えることができません。杖のつもりでメモを書いても、書いてあるメモを見ても何のことかわからなくなります。認知症の人への援助には障害を理解し、さりげなく援助できる「人間杖」が必要です。交通機関やお店など、町のあらゆるところに、温かく見守り適切な手助けをしてくれる人がいれば、認知症の人も外出することができ自分でやれることもずいぶんと増えます。こころのバリアーフリー社会をつくることが大切です。

かかわる人の心がまえ

健康な人の心情が様々なように、認知症の人の心情も様々です。「認知症の人」だからと決めつけずに、さりげなく、自然に手助けするのが一番です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

「認知症本人に自覚がない」

は大きなまちがい

認知症になったっとき、最初に気づくのは本人です。物忘れによる失敗や、今までできた仕事や火事がうまくいかないなどのできごとが次第に多くなり、誰よりも早く本人が「おかしい」と感じ始めます。認知症の人は何もわからない」のではなく、一番心配で、心細く、苦しんでいるのは他でもない本人です。

「私は忘れていない!」に隠された悲しみ

認知症の人はときに「私は忘れてなんかいない」と言い張り、家族を困らせます。「私が認知症のわけがない」「私は物忘れなんかしない」という態度や言動には、やり場のない怒りや不安が隠れた悲しみの表現であることを知っておくことが大切です。まずは、認知症を正しく理解したうえで、認知症の人や家族を温かく見守ることがスタートです。声かけしたほうがいいと思っても、自分では恥ずかしいと感じても勇気を持って声を掛けてください。小さな助け合いの積み重ねが、大きな手助けとなるのです。

こころのバリアフリーを

足の不自由な人は杖や車椅子等の道具を使って自力で動こうとします。そして手助けが必要なときは援助を頼むことができます。しかし認知症の人は自分の障害を補う「杖」の使い方を覚えることができません。杖のつもりでメモを書いても、書いてあるメモを見ても何のことかわからなくなります。認知症の人への援助には障害を理解し、さりげなく援助できる「人間杖」が必要です。交通機関やお店など、町のあらゆるところに、温かく見守り適切な手助けをしてくれる人がいれば、認知症の人も外出することができ自分でやれることもずいぶんと増えます。こころのバリアーフリー社会をつくることが大切です。

かかわる人の心がまえ

健康な人の心情が様々なように、認知症の人の心情も様々です。「認知症の人」だからと決めつけずに、さりげなく、自然に手助けするのが一番です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月20日

杉山ドクターの優しい医学講座・6/27アザレアで講演します

6月27日(日)アザレア(静岡市)において杉山孝博先生の医学講座の講演会が行なわれます。まだ席に余裕がございます。是非講演を聴いてみませんか?問い合わせはこちらまで→0545-63-3130 佐野三四子代表 お電話お待ちしています!

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

14.慢性閉塞性肺疾患

介護保険で第2号被保険者の特定疾病のひとつに、慢性閉塞性肺疾患があります。医学的には、慢性気管支炎及び肺気腫を合わせて慢性閉塞性肺疾患と呼びますが、介護保険ではさらに、気管支喘息やびまん性汎細気管支炎も含めています。

慢性の咳・痰・呼吸困難を伴い、中高年以降に発症する疾患群ですが、初めは咳や痰、一時的な呼吸困難などの症状であっても、慢性化すると、呼吸機能が低下して日常生活が大きく障害されることになります。家に閉じこもる原因のひとつになります。痰の切れが悪いときや呼吸困難が強いときには、生理食塩水、去痰剤や気管支拡張剤の吸入が行なわれる場合があります。

痰の量が多くなり自力で喀出することが困難になると、吸引機による痰の吸引が必要になります。症状がさらに進行すると、肺の働きが慢性的に低下してきて、動脈血液中の酸素の濃度が一定以下に下がり、慢性呼吸不全の状態になります。在宅酸素療法や在宅人工呼吸療法が必要になる場合があります。

(1)慢性気管支炎

痰を伴う咳が1年に3ヶ月以上続き、それが2ヵ年(2冬連続)続いている状態を慢性気管支炎と呼びます。喫煙、埃の多い職場での就労、急性気管支炎の慢性化、慢性鼻副鼻腔炎や低栄養状態、寝たきりなどが背景となって、発症し、悪化していきます。去痰剤、鎮咳剤などが処方され、発熱、膿状の痰など感染症の徴候がでれば抗生物質が処方されます。

(2)肺気腫

細気管支や肺胞壁が破壊され拡張して、換気障害が著しくなった状態が肺気腫です。強い息切れが最も大きな特徴で、わずかな体動でも息切れを感じるようになります。喫煙が最も重要なリスク要因ですが、気管支炎、気管支喘息、塵肺などの呼吸器疾患が持続することによって抹消の気道破壊が進行して、最終的に肺気腫の状態になっていくことが考えられます。

(3)気管支喘息

種々の刺激に対して気道の過敏性が亢進した状態で広範な気道の狭窄を特徴とし、この閉塞性障害が自然にあるいは治療により変化するものを気管支喘息と呼びます。小児喘息の場合はアレルギー型が多いのですが、高齢者の場合は、感染型が多いのが特徴です。

風邪など呼吸器感染症がきっかけになって、咳や痰が強くなって、喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難が出現する場合が高齢者に多く見られます。したがって、気管支喘息の体質を持っている高齢者では、呼吸器感染症の早めの治療が必要です。治療としては、気管支拡張剤、去痰剤、鎮咳剤、症状によりステロイドホルモンなどの薬剤が使われます。気道の炎症を抑え、全身投与の副作用を避けるため吸入ステロイド薬が、現在標準的な治療法になっています。

(4)びまん性汎細気管支炎

慢性に持続する咳と痰、労作時息切れが主症状で、量が多い膿性の痰がみられます。慢性鼻副鼻腔炎を効率に合併しているのも大きな特徴です。したがって、鼻汁、鼻閉、臭覚障害などの慢性鼻副鼻腔炎の症状を伴う場合が少なくありません。エリスロマシンなどの抗生物質の長期投与が行なわれ、良い治療成績が得られるようになりました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

14.慢性閉塞性肺疾患

介護保険で第2号被保険者の特定疾病のひとつに、慢性閉塞性肺疾患があります。医学的には、慢性気管支炎及び肺気腫を合わせて慢性閉塞性肺疾患と呼びますが、介護保険ではさらに、気管支喘息やびまん性汎細気管支炎も含めています。

慢性の咳・痰・呼吸困難を伴い、中高年以降に発症する疾患群ですが、初めは咳や痰、一時的な呼吸困難などの症状であっても、慢性化すると、呼吸機能が低下して日常生活が大きく障害されることになります。家に閉じこもる原因のひとつになります。痰の切れが悪いときや呼吸困難が強いときには、生理食塩水、去痰剤や気管支拡張剤の吸入が行なわれる場合があります。

痰の量が多くなり自力で喀出することが困難になると、吸引機による痰の吸引が必要になります。症状がさらに進行すると、肺の働きが慢性的に低下してきて、動脈血液中の酸素の濃度が一定以下に下がり、慢性呼吸不全の状態になります。在宅酸素療法や在宅人工呼吸療法が必要になる場合があります。

(1)慢性気管支炎

痰を伴う咳が1年に3ヶ月以上続き、それが2ヵ年(2冬連続)続いている状態を慢性気管支炎と呼びます。喫煙、埃の多い職場での就労、急性気管支炎の慢性化、慢性鼻副鼻腔炎や低栄養状態、寝たきりなどが背景となって、発症し、悪化していきます。去痰剤、鎮咳剤などが処方され、発熱、膿状の痰など感染症の徴候がでれば抗生物質が処方されます。

(2)肺気腫

細気管支や肺胞壁が破壊され拡張して、換気障害が著しくなった状態が肺気腫です。強い息切れが最も大きな特徴で、わずかな体動でも息切れを感じるようになります。喫煙が最も重要なリスク要因ですが、気管支炎、気管支喘息、塵肺などの呼吸器疾患が持続することによって抹消の気道破壊が進行して、最終的に肺気腫の状態になっていくことが考えられます。

(3)気管支喘息

種々の刺激に対して気道の過敏性が亢進した状態で広範な気道の狭窄を特徴とし、この閉塞性障害が自然にあるいは治療により変化するものを気管支喘息と呼びます。小児喘息の場合はアレルギー型が多いのですが、高齢者の場合は、感染型が多いのが特徴です。

風邪など呼吸器感染症がきっかけになって、咳や痰が強くなって、喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難が出現する場合が高齢者に多く見られます。したがって、気管支喘息の体質を持っている高齢者では、呼吸器感染症の早めの治療が必要です。治療としては、気管支拡張剤、去痰剤、鎮咳剤、症状によりステロイドホルモンなどの薬剤が使われます。気道の炎症を抑え、全身投与の副作用を避けるため吸入ステロイド薬が、現在標準的な治療法になっています。

(4)びまん性汎細気管支炎

慢性に持続する咳と痰、労作時息切れが主症状で、量が多い膿性の痰がみられます。慢性鼻副鼻腔炎を効率に合併しているのも大きな特徴です。したがって、鼻汁、鼻閉、臭覚障害などの慢性鼻副鼻腔炎の症状を伴う場合が少なくありません。エリスロマシンなどの抗生物質の長期投与が行なわれ、良い治療成績が得られるようになりました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月19日

今日は認知症コールセンターの当番日

今日は10時~15時までフィランセにおいて

認知症の人と家族の会静岡県支部・コールセンターの当番日

浜松市や静岡市からの電話相談に応対させていただきました

ご家族の苦しみやつらさをどうぞ吐き出してください!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年06月19日

杉山ドクターのやさしい医学講座・もうすぐ講演会がアザレアで

6月27日(日)アザレア(静岡)において杉山孝博先生の医学講座の講演会が行なわれます。まだ席に余裕がございます。是非講演を聴いてみませんか?問い合わせはこちらまで→0545-63-3130 佐野三四子代表 お電話お待ちしています!

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

13.慢性関節リウマチ

慢性関節リウマチとは、前進の関節、とくに四肢の関節に腫脹、疼痛、変形などを起こして、運動機障害をもたらす病気です。慢性関節リウマチ患者の約20%は自然に軽快し、約70%は関節症状が断続的に続くものの変形は軽度に始まり、約10%が治療しても関節の症状が激しく進行して身体の行動が不自由になります。

最初に現れる症状としては、朝のこわばり、関節の腫れや痛み、だるさ、発熱などです。朝起きたとき手指関節がこわばって動かしにくくなるのが朝のこわばりで、リウマチに特徴的な症状です。指を動かしているとこわばりが軽くなっていきます。こわばりに伴って関節の痛みが出てきます。動かしたときに出ていた痛みが進行すると、動かさなくても感じられるようになります。

関節も腫れてきて圧迫すると痛みが感じられます。37~38℃の発熱やだるさを伴うことがあります。感染症状もないのに発熱が続き、朝のこわばりや大きな関節の痛みなどの症状を伴えばこの病気を疑います。リウマチ反応・炎症反応などの血液検査や関節X線検査などにより診断を進めて、治療を開始すると劇的に改善することがあります。

関節の炎症が長く続くと、動きが悪くなり、変形が進み関節を曲げる筋肉が萎縮し筋力が低下し、ついには関節が硬くなって動かせなくなってしまいます。これを拘縮と呼びます。関節が破壊されて脱臼しひどい変形をきたすと、日常生活上にも困難をきたします。寝たきりのリウマチ患者は国内に2万人いると推定されていますが非常に深刻な問題です。

リウマチに対しては、非ステロイド消炎剤、ステロイド剤、免疫抑制剤などさまざまな薬物療法が行なわれています。関節の破壊が進まない早期に治療を開始することが大切です。

突然出現する脳卒中や交通事故と違って、慢性関節リウマチによる運動機能障害は徐々に進行します。軽快・増悪を繰り返しながら関節の動きが次第に悪くなっていくので、筋肉の萎縮を防止し、関節の運動範囲を確保することがリハビリテーションの第1の目標です。そのための関節をできるだけ動かすことです。

しかし、痛みがあると関節を動かさなくなりますから薬剤、湿布、温熱療法などで痛みを抑えたりプールなど利用して関節にかかる体重をし少なくして動きやすくすることが行なわれています。しかし、関節障害がさらに進行すると筋力回復訓練だけで改善が期待できなくなります。この場合歩行器、車椅子、スプーンなどの福祉機器をうまく利用して、日常生活の維持を努めることが積極的なリハビリテーションといえます。ケアマネージャーや医療職・介護職はさまざまな福祉機器を普段から知っておき、患者や家族に適切なアドバイスをすることが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

13.慢性関節リウマチ

慢性関節リウマチとは、前進の関節、とくに四肢の関節に腫脹、疼痛、変形などを起こして、運動機障害をもたらす病気です。慢性関節リウマチ患者の約20%は自然に軽快し、約70%は関節症状が断続的に続くものの変形は軽度に始まり、約10%が治療しても関節の症状が激しく進行して身体の行動が不自由になります。

最初に現れる症状としては、朝のこわばり、関節の腫れや痛み、だるさ、発熱などです。朝起きたとき手指関節がこわばって動かしにくくなるのが朝のこわばりで、リウマチに特徴的な症状です。指を動かしているとこわばりが軽くなっていきます。こわばりに伴って関節の痛みが出てきます。動かしたときに出ていた痛みが進行すると、動かさなくても感じられるようになります。

関節も腫れてきて圧迫すると痛みが感じられます。37~38℃の発熱やだるさを伴うことがあります。感染症状もないのに発熱が続き、朝のこわばりや大きな関節の痛みなどの症状を伴えばこの病気を疑います。リウマチ反応・炎症反応などの血液検査や関節X線検査などにより診断を進めて、治療を開始すると劇的に改善することがあります。

関節の炎症が長く続くと、動きが悪くなり、変形が進み関節を曲げる筋肉が萎縮し筋力が低下し、ついには関節が硬くなって動かせなくなってしまいます。これを拘縮と呼びます。関節が破壊されて脱臼しひどい変形をきたすと、日常生活上にも困難をきたします。寝たきりのリウマチ患者は国内に2万人いると推定されていますが非常に深刻な問題です。

リウマチに対しては、非ステロイド消炎剤、ステロイド剤、免疫抑制剤などさまざまな薬物療法が行なわれています。関節の破壊が進まない早期に治療を開始することが大切です。

突然出現する脳卒中や交通事故と違って、慢性関節リウマチによる運動機能障害は徐々に進行します。軽快・増悪を繰り返しながら関節の動きが次第に悪くなっていくので、筋肉の萎縮を防止し、関節の運動範囲を確保することがリハビリテーションの第1の目標です。そのための関節をできるだけ動かすことです。

しかし、痛みがあると関節を動かさなくなりますから薬剤、湿布、温熱療法などで痛みを抑えたりプールなど利用して関節にかかる体重をし少なくして動きやすくすることが行なわれています。しかし、関節障害がさらに進行すると筋力回復訓練だけで改善が期待できなくなります。この場合歩行器、車椅子、スプーンなどの福祉機器をうまく利用して、日常生活の維持を努めることが積極的なリハビリテーションといえます。ケアマネージャーや医療職・介護職はさまざまな福祉機器を普段から知っておき、患者や家族に適切なアドバイスをすることが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい