ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年05月31日

2010年05月31日

手作りコロッケ

2010年05月31日

Q&A なぜ認知症の診断が必要なんですか

Q 67 まだはっきりしませんが、妻はアルツハイマー病にかかり始めているのではないかと思います。この病気の治療方はないと聞いていますが、それでも医療機関にかかった方が良いのでしょうか。

A:アルツハイマー病は病気です。いま早期発見・早期治療をすることによって、本人の混乱が軽減しますし落ち着いた生活が少しでも長く送ることができます。まずは本当に病気であるか、診断をしてもらいましょう。

あなたがそのように疑っておられるようなら医療機関にかかってください。かかる理由として以下のことがあげられます。

まず第1点は、奥さんの病気が、実はアルツハイマー病ではなくほかの治療可能なものかもせません。そのような病気としては、鬱病、甲状腺機能低下症、、パーキンソン病、などがあります。また、便秘や感染症によっても一時的な錯乱状態に陥ることがあります。さらに作用の強力な消炎鎮痛剤や血圧を下げる薬、また睡眠剤や安定剤もこうした症状の原因にもなりえます。病院の担当医は、診断確定のために各種の知能検査と血液検査をすることで、こうした可能性を調べるでしょう。

第2点は、診断が確定することで将来に対する準備ができるためです。仮に奥さんがアルツハイマー病と診断されたなら、ご本人の判断力があるうちに遺言状を作成する必要が生じるかも知れません。また、介護に役立つ様々な支援サービスを調べることもできます。また、奥さんに車の運転をしないように注意することが必要になるかも知れません。

軽いうちからアリセプトを服用することによって急な進行を食い止めることができるかもしれません。5月10日付のブログにも載せましたが20011年には相次いでアルツハイマー病治療薬が相次いで販売され、いま、副作用で服用できない方でも選択肢が増えていきます。(アリセプト、ガランタミン、メバンチン、貼る薬のリバスチグミンなど)カテゴリー欄の医学講座の目次欄を参照してみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:アルツハイマー病は病気です。いま早期発見・早期治療をすることによって、本人の混乱が軽減しますし落ち着いた生活が少しでも長く送ることができます。まずは本当に病気であるか、診断をしてもらいましょう。

あなたがそのように疑っておられるようなら医療機関にかかってください。かかる理由として以下のことがあげられます。

まず第1点は、奥さんの病気が、実はアルツハイマー病ではなくほかの治療可能なものかもせません。そのような病気としては、鬱病、甲状腺機能低下症、、パーキンソン病、などがあります。また、便秘や感染症によっても一時的な錯乱状態に陥ることがあります。さらに作用の強力な消炎鎮痛剤や血圧を下げる薬、また睡眠剤や安定剤もこうした症状の原因にもなりえます。病院の担当医は、診断確定のために各種の知能検査と血液検査をすることで、こうした可能性を調べるでしょう。

第2点は、診断が確定することで将来に対する準備ができるためです。仮に奥さんがアルツハイマー病と診断されたなら、ご本人の判断力があるうちに遺言状を作成する必要が生じるかも知れません。また、介護に役立つ様々な支援サービスを調べることもできます。また、奥さんに車の運転をしないように注意することが必要になるかも知れません。

軽いうちからアリセプトを服用することによって急な進行を食い止めることができるかもしれません。5月10日付のブログにも載せましたが20011年には相次いでアルツハイマー病治療薬が相次いで販売され、いま、副作用で服用できない方でも選択肢が増えていきます。(アリセプト、ガランタミン、メバンチン、貼る薬のリバスチグミンなど)カテゴリー欄の医学講座の目次欄を参照してみてください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月30日

長男35歳の誕生日

今日は長男(35歳)のお誕生日です

フルーリスのチョコレートケーキをお嫁さんが予約

薔薇三本とクッキーがフルーリスさんからプレゼント

粋なはからいに感動です。

皆でハピバースデーの歌を唄いました。

2歳のKくんも上手に歌っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

タグ :バースデー

2010年05月30日

春山ハーブ・フラワー園☆

午後いつもの春山ハーブ・フラワー園へ出かけました

いつもは外出を嫌がるSさん 今日はきれいなお花に大満足でした

喜んでいただけて、私たちはとても嬉しかったです

ハート型のトマトがあり、スタッフが買っていました

今日は曇っていて、伊豆半島は見えませんでしたが、きれいなお花に

大満足な2人3脚の利用者たちでした

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

いつもは外出を嫌がるSさん 今日はきれいなお花に大満足でした

喜んでいただけて、私たちはとても嬉しかったです

ハート型のトマトがあり、スタッフが買っていました

今日は曇っていて、伊豆半島は見えませんでしたが、きれいなお花に

大満足な2人3脚の利用者たちでした

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月30日

過敏性肺炎を防ぐ・環境により悪化も改善

過敏性肺炎を防ぐ

環境により悪化も改善する

夏になり、自宅に帰ると、なぜか咳が止まらなくなる―。もしかしたら、、それは過敏性肺炎の一種かもしれません。主にカビなどの原因物質を繰り返し吸い続けることで症状が悪化します。これは意外と身近な環境が原因であることも。過敏性肺炎の原因と対策についてまとめました。

古い木造家屋は要注意

せき、たん、発熱、頭痛、呼吸困難

過敏性肺炎とは、真菌(カビ)や細菌、動物性たんぱく質、化学物質などを繰り返し吸い込むことで起きる、アレルギー性肺炎のことをいいます。主な症状としては、せきやたん、発熱、だるさ、頭痛、呼吸困難などがあります。多くの場合、原因となる場所や物質から離れると、その症状が治まるのが特徴です。

過敏性肺炎は原因となる物質によっていくつかの種類があり、呼び方も変わります。日本で最も多いとされているのが、住環境に由来する「夏型過敏性肺炎」です。これは湿気が多くなる春から秋にかけて発症しやすくなります。過敏性肺炎の7割以上を占めるといわれています。

原因はトリコスポロンというカビです。特に、カビが好んで繁殖する、古い木造家屋に住んでいる人は注意が必要です。外出中は発症しないのに、帰宅すると咳に悩まされる、などといった場合は、夏型過敏性肺炎が疑われます。

サトウキビでも発症

エアコン、鳥、干し草なども

「空調病」「加湿器肺炎」などと呼ばれる過敏性肺炎もあります。これはエアコンや加湿器の内部に発生したカビ類が原因と考えられています。「鳥飼育病」「愛鳥家病」などと呼ばれるものもあります。ペットや家畜として飼っている鳥類から排出されて、空気中を漂っている、ふんや尿、唾液などを繰り返し吸引し続けることが原因です。

また最近では、羽毛布団の使用との関連が疑われる過敏性肺炎もあるといいます。一方、北海道や東北地方の酪農従事者に多く見られる過敏性肺炎もあります。家畜の餌となる干し草の中に発生する好熱性放線菌というカビが原因です。これに対し、南日本のサトウキビ農家の人たちに見られるのが「サトウキビ肺」です。そのほかポリウレタンの原料や、塗料に含まれる化学物質、イソシアネートが原因となるものもあります。

水回りや風通しに留意

過敏性肺炎は、これらの原因となる物質から離れると症状が回復することがあります。例えば、自宅が古い木造家屋で、夏になると症状が出る、帰宅すると、咳が止まらなくなる、といった人は、夏型過敏性肺炎かも知れません。その場合、住環境が原因なので日ごろから水周りを清潔にしておく、掃除をこまめにする、畳を干したり張り替えたりする。、風通しをよくしておく、といった日常的な対策が効果的です。しかし、どうしても症状が治まらなかったり、ひどかったりする場合、原因を特定した上で、部屋のリフォームを検討する必要があるかも知れません。

気付いたら早めに受診を

夏が近づいてきて久しぶりにエアコンの冷房機能を使用する前には、必ずエアコンの内部の掃除を行い、換気をしながら十分な試運転をするように心がけたいものです。一方、干し草やサトウキビが原因の場合、呼吸器を保護するマスクが有効なこともあります。

過敏性肺炎は、慢性化しすると、症状がたびたび現れる様になり、進行していくこともあります。まれに呼吸困難など危険な状態に陥ることもあります。アレルギー科や呼吸器内科で、原因物質を特定できる場合もあるので、症状に気付いたら早めに医療機関を受診するようにしましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

環境により悪化も改善する

夏になり、自宅に帰ると、なぜか咳が止まらなくなる―。もしかしたら、、それは過敏性肺炎の一種かもしれません。主にカビなどの原因物質を繰り返し吸い続けることで症状が悪化します。これは意外と身近な環境が原因であることも。過敏性肺炎の原因と対策についてまとめました。

古い木造家屋は要注意

せき、たん、発熱、頭痛、呼吸困難

過敏性肺炎とは、真菌(カビ)や細菌、動物性たんぱく質、化学物質などを繰り返し吸い込むことで起きる、アレルギー性肺炎のことをいいます。主な症状としては、せきやたん、発熱、だるさ、頭痛、呼吸困難などがあります。多くの場合、原因となる場所や物質から離れると、その症状が治まるのが特徴です。

過敏性肺炎は原因となる物質によっていくつかの種類があり、呼び方も変わります。日本で最も多いとされているのが、住環境に由来する「夏型過敏性肺炎」です。これは湿気が多くなる春から秋にかけて発症しやすくなります。過敏性肺炎の7割以上を占めるといわれています。

原因はトリコスポロンというカビです。特に、カビが好んで繁殖する、古い木造家屋に住んでいる人は注意が必要です。外出中は発症しないのに、帰宅すると咳に悩まされる、などといった場合は、夏型過敏性肺炎が疑われます。

サトウキビでも発症

エアコン、鳥、干し草なども

「空調病」「加湿器肺炎」などと呼ばれる過敏性肺炎もあります。これはエアコンや加湿器の内部に発生したカビ類が原因と考えられています。「鳥飼育病」「愛鳥家病」などと呼ばれるものもあります。ペットや家畜として飼っている鳥類から排出されて、空気中を漂っている、ふんや尿、唾液などを繰り返し吸引し続けることが原因です。

また最近では、羽毛布団の使用との関連が疑われる過敏性肺炎もあるといいます。一方、北海道や東北地方の酪農従事者に多く見られる過敏性肺炎もあります。家畜の餌となる干し草の中に発生する好熱性放線菌というカビが原因です。これに対し、南日本のサトウキビ農家の人たちに見られるのが「サトウキビ肺」です。そのほかポリウレタンの原料や、塗料に含まれる化学物質、イソシアネートが原因となるものもあります。

水回りや風通しに留意

過敏性肺炎は、これらの原因となる物質から離れると症状が回復することがあります。例えば、自宅が古い木造家屋で、夏になると症状が出る、帰宅すると、咳が止まらなくなる、といった人は、夏型過敏性肺炎かも知れません。その場合、住環境が原因なので日ごろから水周りを清潔にしておく、掃除をこまめにする、畳を干したり張り替えたりする。、風通しをよくしておく、といった日常的な対策が効果的です。しかし、どうしても症状が治まらなかったり、ひどかったりする場合、原因を特定した上で、部屋のリフォームを検討する必要があるかも知れません。

気付いたら早めに受診を

夏が近づいてきて久しぶりにエアコンの冷房機能を使用する前には、必ずエアコンの内部の掃除を行い、換気をしながら十分な試運転をするように心がけたいものです。一方、干し草やサトウキビが原因の場合、呼吸器を保護するマスクが有効なこともあります。

過敏性肺炎は、慢性化しすると、症状がたびたび現れる様になり、進行していくこともあります。まれに呼吸困難など危険な状態に陥ることもあります。アレルギー科や呼吸器内科で、原因物質を特定できる場合もあるので、症状に気付いたら早めに医療機関を受診するようにしましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月29日

ホームページ用の写真ができました

ホームページ用の写真ができました。

きずな写真家小関泰生様に撮影していただきました。

10歳若返りました。ありがとうございました。

イーラ・パークデビューしました。

OZさんです。みなさま宜しくお願いいたします。

記念にプロの写真家に撮っていただきませんか

ブログ用に加工していただきました

素晴らしいできばえに感嘆詞

「ワオー」

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月29日

2人3脚 きずな写真家の裏技

きずな写真家小関泰生さん撮影・コピーさせていただきました。ー裏技を披露ー

自販機のネームを外し、アスファルト文字が消えていました

ホームページのイメージ写真を表玄関の全景写真に変更していきます

OZさん(小関泰生さん)イーラ・パークデビューしました

皆様宜しくお願いいたします。団塊創業塾のお仲間です

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月28日

花の苗の植え替えの準備

パンジーを抜去しサルビア150本植える為の準備です。

皆さん汗だく出頑張ってくれました。

お疲れ様でした!

皆さんお疲れ様でした

皆でやれば早~い

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月28日

作業療法で作品作りの準備

大きな作品を作る為の準備をしています。

色画用紙を小さく丸めテープで止めます。

なにが出来るか乞うご期待!

皆さん一生懸命器用に並べます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月28日

Yさんとマックで一服☆

午後Yさんと、夏物の服の購入にユニー吉原店へ行きました

Yさんは昔、ユニーでよく買い物をしていたので、店内の様子をよく知っていました

閉店セールでお安く買い物ができました Yさんが「なにか飲みましょう・・・」と

マッドナルドで一服してきました

「こういうところは若い人がくるところね」と言いながらも、楽しそうなYさんでした

また、お買い物に誘ってくださいね~~~

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

Yさんは昔、ユニーでよく買い物をしていたので、店内の様子をよく知っていました

閉店セールでお安く買い物ができました Yさんが「なにか飲みましょう・・・」と

マッドナルドで一服してきました

「こういうところは若い人がくるところね」と言いながらも、楽しそうなYさんでした

また、お買い物に誘ってくださいね~~~

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月28日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病とは、身体を構成している細胞のエネルギー源であるブドウ糖を細胞内に取り入れるため欠くことのできないインスリンの働きが低下して起こる病気です。血液中にはブドウ糖が余っているのに、(高血糖)、細胞内は飢餓状態なのです。このような状態が長く続くと、細胞や組織の機能に特徴的な障害が出てきます。

特に最小動脈の変性が進行して、3大合併症といわれる、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症が発症します。さらに、全身の動脈硬化が進行して、虚血性心疾患、脳血管性障害、下肢の閉塞性動脈硬化症なども問題になります。

今回は、特定疾病の1つとして上げられている、3大合併症を取り上げます。

1)糖尿病性神経障害

糖尿病発症後比較的早くから認められる合併症で、知覚神経や自立神経が障害され安いため、足先や足底のしびれ感、痛み、冷や汗、胃腸障害、残尿感、下痢、便秘、インポテンスなどがあります。

心臓自立神経障害では致死的な不整脈を引き起こすことがあります。スリッパが脱げても分からない、つまづきやすく転倒しやすい、立ちくらみが起こることのため、転倒防止に注意しなければなりません。感覚低下のため低温やけどや褥創を起こしやすいので、アンカなどを使うとき直接身体に接触しないように注意することが必要です。

2)糖尿病性腎症

腎臓血管の臓器といわれるほど毛細血管が豊富です。糖尿病になって10~15年経過しますと、毛細血管が変化を受けて糖尿病性腎症が発症します。はじめは蛋白尿が出てきます。(尿があわ立ちやすい)が、この段階では自覚症状はありません。次第に進行しますと、浮腫、体重増加、高血圧、全身倦怠感、などの腎不全症状が出てきます。

最終的に尿毒症の状態になったら、人工透析療法を受けることになります。人工透析療法の原因疾患としてかつては慢性腎炎が圧倒的に多かったのですが、最近は糖尿病腎症が第1位になりました。腹膜透析(CAPD)は自宅で透析ができますが、血液透析は原則として週3回透析施設に通院して治療を受けなければなりません。他の合併症を併発しているケースが多いため、通院介助が必要となる場合が少なくありません。

3)糖尿病性網膜症

糖尿病性網膜症は成人における失明の原因の上位を占めているため、その対策は非常に重要です。血糖の厳密なコントロールと網膜症を早期に診断して光凝固術などの眼科的な治療を適切に実施することで、多くの場合失明を防ぐことが出来るようになりました。

網膜の毛細血管に変化が起こると血管が破れたり詰まりやすくなります。閉塞した血管を補うように新生血管が作られますが、この新生血管は破れやぶれやすいためさらに出血を起こしやすくなります。このような悪循環が進むと、網膜の病変は急速に進行します。物を見るとき焦点が合わされる黄斑部に出血が及ぶと、視力が低下する、視界がぼやける、目の前を虫が飛んでいるように見える、物がゆがんで見えるなどの症状が出てきて、最終的には失明に至るのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病とは、身体を構成している細胞のエネルギー源であるブドウ糖を細胞内に取り入れるため欠くことのできないインスリンの働きが低下して起こる病気です。血液中にはブドウ糖が余っているのに、(高血糖)、細胞内は飢餓状態なのです。このような状態が長く続くと、細胞や組織の機能に特徴的な障害が出てきます。

特に最小動脈の変性が進行して、3大合併症といわれる、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症が発症します。さらに、全身の動脈硬化が進行して、虚血性心疾患、脳血管性障害、下肢の閉塞性動脈硬化症なども問題になります。

今回は、特定疾病の1つとして上げられている、3大合併症を取り上げます。

1)糖尿病性神経障害

糖尿病発症後比較的早くから認められる合併症で、知覚神経や自立神経が障害され安いため、足先や足底のしびれ感、痛み、冷や汗、胃腸障害、残尿感、下痢、便秘、インポテンスなどがあります。

心臓自立神経障害では致死的な不整脈を引き起こすことがあります。スリッパが脱げても分からない、つまづきやすく転倒しやすい、立ちくらみが起こることのため、転倒防止に注意しなければなりません。感覚低下のため低温やけどや褥創を起こしやすいので、アンカなどを使うとき直接身体に接触しないように注意することが必要です。

2)糖尿病性腎症

腎臓血管の臓器といわれるほど毛細血管が豊富です。糖尿病になって10~15年経過しますと、毛細血管が変化を受けて糖尿病性腎症が発症します。はじめは蛋白尿が出てきます。(尿があわ立ちやすい)が、この段階では自覚症状はありません。次第に進行しますと、浮腫、体重増加、高血圧、全身倦怠感、などの腎不全症状が出てきます。

最終的に尿毒症の状態になったら、人工透析療法を受けることになります。人工透析療法の原因疾患としてかつては慢性腎炎が圧倒的に多かったのですが、最近は糖尿病腎症が第1位になりました。腹膜透析(CAPD)は自宅で透析ができますが、血液透析は原則として週3回透析施設に通院して治療を受けなければなりません。他の合併症を併発しているケースが多いため、通院介助が必要となる場合が少なくありません。

3)糖尿病性網膜症

糖尿病性網膜症は成人における失明の原因の上位を占めているため、その対策は非常に重要です。血糖の厳密なコントロールと網膜症を早期に診断して光凝固術などの眼科的な治療を適切に実施することで、多くの場合失明を防ぐことが出来るようになりました。

網膜の毛細血管に変化が起こると血管が破れたり詰まりやすくなります。閉塞した血管を補うように新生血管が作られますが、この新生血管は破れやぶれやすいためさらに出血を起こしやすくなります。このような悪循環が進むと、網膜の病変は急速に進行します。物を見るとき焦点が合わされる黄斑部に出血が及ぶと、視力が低下する、視界がぼやける、目の前を虫が飛んでいるように見える、物がゆがんで見えるなどの症状が出てきて、最終的には失明に至るのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月27日

5月後半スタッフ会議勉強会

5月後半のスッタッフ会議及び勉強会を16:30~19:00開催

パーソン・センタードケアについてパーソンフッドを維持することについて

一人ひとり意見を聞きました。

出来る限り周囲からその人が周囲から認められ、尊重される為には

と題して30の思いがつぎつぎに寄せられました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月27日

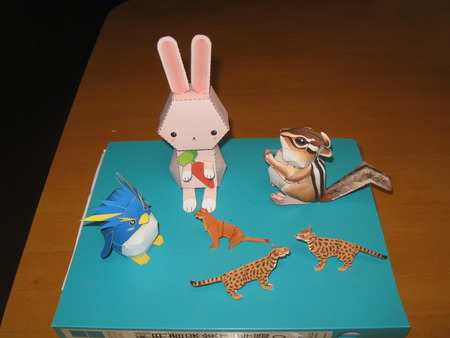

立体折り紙で動物づくり・ペーパークラフト

ぺーパークラフト

立体折り紙で動物園を作ろうと思います。

皆さん器用にはさみとのりを使い作成します。

指先も使いますので右脳、左脳にも良い刺激が得られます

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

タグ :立体折り紙

2010年05月27日

2010年05月26日

家族のきずな写真を撮りましょう

本日の午後は静岡から きずな写真家小関泰生さん が来訪

CDーR や写真を希望される利用者様が写真撮影を行いました

皆さんきれいにお化粧をしました

皆さんきれいにお化粧が出来ました

また、素晴らしい写真が撮れました。

私は衣装を2回替えホームページ用の写真撮影

ホームページ・乞うご期待あれ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月26日

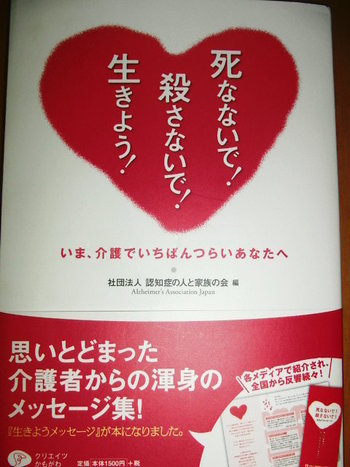

死なないで!殺さないで!域用!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

もっと早くに病気と理解していたら・・・・

(埼玉県・女性66歳)

70歳の夫は、若年性認知症の「ピック病」です。50歳そこそこでの発症とみられ、4年半の保護入院を経て特養に入所し、(2008年)7月26日で8年目に入りました。「ピック病」とわかる前、万引きなど反社会的な異常行為に苦しみ悩みました。そんな修羅場の時、「私はこの家を出る。離婚しよう」と言うと「お前がいなくなるとご飯も食べられない」「では一緒に死のう」と言うと「死ぬのはいやだ」と。

それが乗り切れたのは、娘が嫁いだ先に行くと初孫に会えること、孫の笑顔を見るとそのつらさを忘れること、解雇された夫に代わり私が仕事をもらったこと、「家族の会」の場で思いっきり涙し、仲間と分かち会えたこと、そして愛してくれる愛犬「かりん」がいたからです。

もしあの時、主治医が早くに「ピック病」と告げ、異常行為なのだと知らせてくれ、病気がそうさせたのだと理解していたら、もっと優しく接し対処できたのにと思うと、今も胸が痛みます。あの修羅場を何とか乗り切り今は、夫がこのような病気になったからこそ多くの経験を得ることができた、これを財産と思い大切にしていきたいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

もっと早くに病気と理解していたら・・・・

(埼玉県・女性66歳)

70歳の夫は、若年性認知症の「ピック病」です。50歳そこそこでの発症とみられ、4年半の保護入院を経て特養に入所し、(2008年)7月26日で8年目に入りました。「ピック病」とわかる前、万引きなど反社会的な異常行為に苦しみ悩みました。そんな修羅場の時、「私はこの家を出る。離婚しよう」と言うと「お前がいなくなるとご飯も食べられない」「では一緒に死のう」と言うと「死ぬのはいやだ」と。

それが乗り切れたのは、娘が嫁いだ先に行くと初孫に会えること、孫の笑顔を見るとそのつらさを忘れること、解雇された夫に代わり私が仕事をもらったこと、「家族の会」の場で思いっきり涙し、仲間と分かち会えたこと、そして愛してくれる愛犬「かりん」がいたからです。

もしあの時、主治医が早くに「ピック病」と告げ、異常行為なのだと知らせてくれ、病気がそうさせたのだと理解していたら、もっと優しく接し対処できたのにと思うと、今も胸が痛みます。あの修羅場を何とか乗り切り今は、夫がこのような病気になったからこそ多くの経験を得ることができた、これを財産と思い大切にしていきたいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月25日

富士中央公園の薔薇

グループホーム交流会の帰りに中央公園のバラ園を見学してきました

もうそろそろバラ園も終わりになるでしょうか

散り始めています

ここをクリックすると大きく見ることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月25日

富士市グループホーム交流会☆

富士市内の介護施設(グループホーム)の合同交流会が始まります

富士市内の14のグループホームがゲームをしたり、昼食を食べて楽しく交流します(^^)

グループホームたみの里-日之出町と同じグループで交流会を開きました

富士市介護保険課吉田課長の挨拶

富士市介護保険事業者部会長代理佐々木孝氏挨拶

ここをクリックすると大きく見ることが出来ます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月25日

我ら「認知症の人と家族の会」代表理事メッセージ集より

我ら認知症の人と家族の会

代表理事のメッセージ 「家族の会」30年

皆さんも入会しませんか

認知症新時代を

招きよせた軌跡と希望パート2

家族会代表理事 高見国生 プロフィール/ほぼ8年の在宅介護の末、81年春、

母を看取る。80年結成時から代表を勤める

五つの大切なこと (つづき)

前回は、昔もいまも認知症の人の状態や家族の苦労はすこしも変わらないこと、30年前の結成時から、いまも生き続ける「五つの大切なこと」を提起していたことを会報創刊号を通してみてきました。

五つの大切なこととは、①家族同士が励まし合い助け合うこと、②全国の会員が団結すること、③社会的対策の前進を求めること、④認知症という病気を理解すること,⑤認知症を老いと人間の問題としてとらえること、です。そして、前回は、①と②について説明しましたが、今回は残る三つのことについて説明しましょう。

●社気的対策の前進を求めてきたこと

私が母(義母)の介護をしたのは1973年頃から81年4月まででした。失禁と何でも食べる。時々私に「どちらさん?」と尋ねる母の介護に疲れきっていた79年11月、前回紹介した早川、三宅医師らが呼びかけてくれた家族の集まりに出席しました。そこでの経験は、私にとっては生涯忘れられないほどの“衝撃”でした。

それは、自分と同じ苦労をしている人がいること、自分よりもっと大変な人がいることを知った衝撃でした。他人には話してもわかってもらえないT思っていた気持ちがわかってもらえ、、人の苦労がわがこととして心に沁みました。「俺は世界一不幸な男だ」と思っていた気持ちが少し軽くなりました。「みんな頑張っている。俺ももう少し頑張ろう」と勇気がわきました。

しかし、家に帰ったら、状態は何も変わらず同じ苦労が待っているのですから、この苦労を軽減するためには社会的対策の前進を求めることは当然のことです。社会的対策を求めるためには、家族の苦労を社会の人に知ってもらわなければなりません。会員は介護体験を語り、文章に書きました。父や母や配偶者の状態を語ることは勇気のいることでした。親戚からわが家の恥を外に漏らすな」と苦情を言われた会員もいました。

そして82年8月、10月都道府県の会員20名とともに厚生省へ赴き、大臣宛の要望書を提出しました。同省から、老人福祉課長、老人保健課長、精神衛生課長補佐らが応対してくれました。わが国で始めての認知症問題を社会化した瞬間でした。テレビ、新聞が報じてくれました。

以来今月までに33回にのぼる要望、意見、提言などを国に提出・申し入れをしてきました。90年には、「痴呆性老人対策」を厚生省の重点事項にすること、92年には初老期痴呆(若年期認知症)対策の推進、94年には老人保健福祉計画について、97年には介護保険に関することなど、常に時代を先取りする要望を行なってきました。

また、95年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越地震の際には緊急対策を求めました。抗認知症薬の早期開発と認可の要望も繰り返しました。昨年の要介護認定の変更問題での意見書提出はみなさんの記憶に新しいことでしょう。これらの取り組みが社会と行政の関心を高め対策の前進を促してきたのです。

認知症という病気を理解すること

三宅貴夫医師(初代副代表、現顧問)が、会報創刊号(1980年2月)で、「呆けの相手を知らずして世話がうまくできるはずがありません」っと述べたことは、その後も「家族の会」の一貫した姿勢になりました。当時は、認知症の人の言動は、意味不明で不可解なことと思われ、どう対応してよいか分からないと思われていましたが、「家族の会」は、認知症を理解することの大切さを訴えてきました。

「ぼけても心は生きている」という言葉もなく、認知症の人が語るということもない時代で下が、病気を理解することを広めてきました。三宅医師が「誌上学習・呆けを看る」などの連載を執筆したのをはじめ、その後も、「痴呆老人の看護」(愛知・山本病院山本孝之院長)、「老いを生き、老いをみとる」(千葉大学・中島紀恵子助教授)、「老年期の精神障害」(加計町国保病院・金城博医師)、「わらべ心の老人とともに」(京大医学部・奈良道隆医師)、「痴呆性老人の介護ーいたわりをもってー」(国立菊池病院老人精神病棟)、「呆けの理解と援助」(川崎幸病院・杉山孝博副院長)など、80年代の会報だけでも以上のように医療・看護の専門家の連載が続いています。

また、83年7月にわが国でいち早く認知症専門のデイサービスを開始した群馬県・みさと保養所「提言・デイサービスのあり方」が掲載されているのも興味深いことです。(肩書きは何れも当時)

●認知症を老いと人間の問題としてとらえること

早川一光医師(現顧問)が、「ボケを看つめるということは老いを凝視するということ」と会報創刊号で指摘したこともまた、「家族の会」の基本的な姿勢として続いています。人は必ず老いる、老いの中で認知症は避けられないと考えることは、誰にも起こりうる問題として考えることです。それは後年になって「呆けても安心して暮らせる社会」という言葉を生み出すことにつながり、昨年定めた「理念」として発展しました。 (つづく)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

代表理事のメッセージ 「家族の会」30年

皆さんも入会しませんか

認知症新時代を

招きよせた軌跡と希望パート2

家族会代表理事 高見国生 プロフィール/ほぼ8年の在宅介護の末、81年春、

母を看取る。80年結成時から代表を勤める

五つの大切なこと (つづき)

前回は、昔もいまも認知症の人の状態や家族の苦労はすこしも変わらないこと、30年前の結成時から、いまも生き続ける「五つの大切なこと」を提起していたことを会報創刊号を通してみてきました。

五つの大切なこととは、①家族同士が励まし合い助け合うこと、②全国の会員が団結すること、③社会的対策の前進を求めること、④認知症という病気を理解すること,⑤認知症を老いと人間の問題としてとらえること、です。そして、前回は、①と②について説明しましたが、今回は残る三つのことについて説明しましょう。

●社気的対策の前進を求めてきたこと

私が母(義母)の介護をしたのは1973年頃から81年4月まででした。失禁と何でも食べる。時々私に「どちらさん?」と尋ねる母の介護に疲れきっていた79年11月、前回紹介した早川、三宅医師らが呼びかけてくれた家族の集まりに出席しました。そこでの経験は、私にとっては生涯忘れられないほどの“衝撃”でした。

それは、自分と同じ苦労をしている人がいること、自分よりもっと大変な人がいることを知った衝撃でした。他人には話してもわかってもらえないT思っていた気持ちがわかってもらえ、、人の苦労がわがこととして心に沁みました。「俺は世界一不幸な男だ」と思っていた気持ちが少し軽くなりました。「みんな頑張っている。俺ももう少し頑張ろう」と勇気がわきました。

しかし、家に帰ったら、状態は何も変わらず同じ苦労が待っているのですから、この苦労を軽減するためには社会的対策の前進を求めることは当然のことです。社会的対策を求めるためには、家族の苦労を社会の人に知ってもらわなければなりません。会員は介護体験を語り、文章に書きました。父や母や配偶者の状態を語ることは勇気のいることでした。親戚からわが家の恥を外に漏らすな」と苦情を言われた会員もいました。

そして82年8月、10月都道府県の会員20名とともに厚生省へ赴き、大臣宛の要望書を提出しました。同省から、老人福祉課長、老人保健課長、精神衛生課長補佐らが応対してくれました。わが国で始めての認知症問題を社会化した瞬間でした。テレビ、新聞が報じてくれました。

以来今月までに33回にのぼる要望、意見、提言などを国に提出・申し入れをしてきました。90年には、「痴呆性老人対策」を厚生省の重点事項にすること、92年には初老期痴呆(若年期認知症)対策の推進、94年には老人保健福祉計画について、97年には介護保険に関することなど、常に時代を先取りする要望を行なってきました。

また、95年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越地震の際には緊急対策を求めました。抗認知症薬の早期開発と認可の要望も繰り返しました。昨年の要介護認定の変更問題での意見書提出はみなさんの記憶に新しいことでしょう。これらの取り組みが社会と行政の関心を高め対策の前進を促してきたのです。

認知症という病気を理解すること

三宅貴夫医師(初代副代表、現顧問)が、会報創刊号(1980年2月)で、「呆けの相手を知らずして世話がうまくできるはずがありません」っと述べたことは、その後も「家族の会」の一貫した姿勢になりました。当時は、認知症の人の言動は、意味不明で不可解なことと思われ、どう対応してよいか分からないと思われていましたが、「家族の会」は、認知症を理解することの大切さを訴えてきました。

「ぼけても心は生きている」という言葉もなく、認知症の人が語るということもない時代で下が、病気を理解することを広めてきました。三宅医師が「誌上学習・呆けを看る」などの連載を執筆したのをはじめ、その後も、「痴呆老人の看護」(愛知・山本病院山本孝之院長)、「老いを生き、老いをみとる」(千葉大学・中島紀恵子助教授)、「老年期の精神障害」(加計町国保病院・金城博医師)、「わらべ心の老人とともに」(京大医学部・奈良道隆医師)、「痴呆性老人の介護ーいたわりをもってー」(国立菊池病院老人精神病棟)、「呆けの理解と援助」(川崎幸病院・杉山孝博副院長)など、80年代の会報だけでも以上のように医療・看護の専門家の連載が続いています。

また、83年7月にわが国でいち早く認知症専門のデイサービスを開始した群馬県・みさと保養所「提言・デイサービスのあり方」が掲載されているのも興味深いことです。(肩書きは何れも当時)

●認知症を老いと人間の問題としてとらえること

早川一光医師(現顧問)が、「ボケを看つめるということは老いを凝視するということ」と会報創刊号で指摘したこともまた、「家族の会」の基本的な姿勢として続いています。人は必ず老いる、老いの中で認知症は避けられないと考えることは、誰にも起こりうる問題として考えることです。それは後年になって「呆けても安心して暮らせる社会」という言葉を生み出すことにつながり、昨年定めた「理念」として発展しました。 (つづく)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月24日

我ら「認知症の人と家族の会」代表理事のメッセージ集より

我ら認知症の人と家族の会

代表理事のメッセージ 「家族の会」30年

皆さんも入会しませんか

認知症新時代を

招きよせた軌跡と希望パート1

家族会代表理事 高見国生 プロフィール/ほぼ8年の在宅介護の末、81年春、

母を看取る。80年結成時から代表を勤める

36歳黒髪ふさふさだった私が、66歳・どこから見てもハゲ頭ー。30年の歳月の流れを思い知らざるを得ません。しかし、変わったのは私の頭だけではありません。何もできない、何も分からないと思われていた認知症の人が、思いを語る時代になりました。社会の認知症に対する理解と対策も隔世の感を覚えるほどすすみました。私たちはこの状況を「認知症新時代」と呼んでいますが、この時代の到来に先鞭を着けリードしてきたのは、まぎれもなく「家族の会」です。孤立無援・一人ぼっちで介護にあたっていた家族が、手を取りあい社会に働きかけて30年ー。「認知症新時代」を招き寄せた軌跡をたどり、これからの希望を考えます。

第1回 五つの大切なこと

「80歳の呆けた姑を抱えており精神的に疲れております。普通の会話では人一倍の理解も憎まれ口も言い、耳がよく聞こえますので、主人との会話にもひとつひとつ口を出して人十倍くらいしゃべりますが、今言ったことをすぐ忘れ、同じことを何度も何度も・・・。」会報「家族の會」創刊号(1980年2月発行)の会員の声です。どうです。今の会報『ぼ~れぽ~れ』に掲載してもそのまま通じますよね。認知症の人の症状と家族の苦労は、昔もいまもまったく変わっていないことが分かります。

当時は、認知症に対する理解も低く、国や自治体の施策も皆無で、したがって医療も福祉も、まともに認知症には向き合わなかった時代でした。「『家族の会』を結成して」と題した創刊号のあいさつで、私は次のように書いています。

『家族はもうバラバラではありません。同じ苦労をしている仲間がいます。呆け老人を抱えたのも、人生の何かの縁です。励ましあって助けあっていきましょう。 ・・・今は私たちは、家族だけの負担と犠牲で介護をしていますが、本来もっと社会の手が差し伸べられるべきです。もっと政治の光があてられるべきです』

おおかたの医師が、「呆けは治らないから医療の範疇ではない」と関わらなかった中で、当初から家族を励まし、支えてくれた早川一光医師(現・顧問)は、「ぼけを見つめるということは老いを凝視するということ」と当時から認知症問題の本質を喝破していましたし、三宅貴夫医師(同)は、「呆けの相手を知らずして世話がうまくできるはずがありません」と当時から認知症を理解することの大切さを説いていました。(いづれも会報創刊号)

初代事務局長の斉藤貞夫さんは「全国の会員を結びつけ情報を届けなければならない」と結成の翌月から会報を発行してくれました。この精神は、いまもぽ~れぽ~れに引き継がれています。

さて、以上のとおり会報の創刊号を通して当時を振り返ってみると、将来にわたる活動の基本と考え方として五つの大切なことを掲げていたことがわかります。つまり、①家族同士が励ましあい助け合うこと、②全国の会員が団結すること、③社会的対策の前進を求めること、④認知症という病気を理解すること、⑤認知症を老いと人間の問題としてとらえることです。「ぼけても安心して暮らせる社会を」や「ぼけても心は生きている」という言葉はまだ生み出していませんでしたが、やがてそれらの言葉にたどり着く要素を秘めていたといえるでしょう。

これらの中で最も大切にしてきたことは、家族同士の励ましあい助け合いと全国の会員が団結することでした。自分を育ててくれた父や母、人生をともに歩んできた配偶者などの症状の進行に対してためすすべがない悲しみとやるせなさ、愛情を持って介護しているつもりでも、時には憎しみや殺意さえ抱いてしまう苦しさー。そんなとき、同じ境遇にいる仲間を知ることは、何よりも心強いこと。自分の状況を語ることが人を励まし、人の話を聞いて自分が励まされる。

社会の理解がなく、対策も一切ない時代でも、会員が交流することで、「また来月も頑張ろう」と勇気をわかせてきたのです。それが「家族の会」のつどいです。つどいに参加できない人には会報で介護体験と情報を伝え、電話相談で悩みを聞きアドバイスしてきました。国に認知症の問題を理解してもらい対策を進めてもらうためには、全国の家族が一丸となって私達の状況と願いを伝えなければなりません。そのために組織の団結は欠かすことが出来ません。

支部の世話人を引き受けた人たちは、交通費も宿泊費も自分もちで年2回集まり、各地の状況を報告し合い活動の進め方や国への要望事項を協議しました。年2回の全国規模の集まりは、30年後の今日も、一度は京都での総会として、一度は各地で開催する支部代表者会議として引き継がれているのです。励ましあい助け合い、団結を大切にするーそのことが分裂や内紛もなく歩んでこられた理由です。それは「家族の会」30年の誇りです。 (つづく)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

代表理事のメッセージ 「家族の会」30年

皆さんも入会しませんか

認知症新時代を

招きよせた軌跡と希望パート1

家族会代表理事 高見国生 プロフィール/ほぼ8年の在宅介護の末、81年春、

母を看取る。80年結成時から代表を勤める

36歳黒髪ふさふさだった私が、66歳・どこから見てもハゲ頭ー。30年の歳月の流れを思い知らざるを得ません。しかし、変わったのは私の頭だけではありません。何もできない、何も分からないと思われていた認知症の人が、思いを語る時代になりました。社会の認知症に対する理解と対策も隔世の感を覚えるほどすすみました。私たちはこの状況を「認知症新時代」と呼んでいますが、この時代の到来に先鞭を着けリードしてきたのは、まぎれもなく「家族の会」です。孤立無援・一人ぼっちで介護にあたっていた家族が、手を取りあい社会に働きかけて30年ー。「認知症新時代」を招き寄せた軌跡をたどり、これからの希望を考えます。

第1回 五つの大切なこと

「80歳の呆けた姑を抱えており精神的に疲れております。普通の会話では人一倍の理解も憎まれ口も言い、耳がよく聞こえますので、主人との会話にもひとつひとつ口を出して人十倍くらいしゃべりますが、今言ったことをすぐ忘れ、同じことを何度も何度も・・・。」会報「家族の會」創刊号(1980年2月発行)の会員の声です。どうです。今の会報『ぼ~れぽ~れ』に掲載してもそのまま通じますよね。認知症の人の症状と家族の苦労は、昔もいまもまったく変わっていないことが分かります。

当時は、認知症に対する理解も低く、国や自治体の施策も皆無で、したがって医療も福祉も、まともに認知症には向き合わなかった時代でした。「『家族の会』を結成して」と題した創刊号のあいさつで、私は次のように書いています。

『家族はもうバラバラではありません。同じ苦労をしている仲間がいます。呆け老人を抱えたのも、人生の何かの縁です。励ましあって助けあっていきましょう。 ・・・今は私たちは、家族だけの負担と犠牲で介護をしていますが、本来もっと社会の手が差し伸べられるべきです。もっと政治の光があてられるべきです』

おおかたの医師が、「呆けは治らないから医療の範疇ではない」と関わらなかった中で、当初から家族を励まし、支えてくれた早川一光医師(現・顧問)は、「ぼけを見つめるということは老いを凝視するということ」と当時から認知症問題の本質を喝破していましたし、三宅貴夫医師(同)は、「呆けの相手を知らずして世話がうまくできるはずがありません」と当時から認知症を理解することの大切さを説いていました。(いづれも会報創刊号)

初代事務局長の斉藤貞夫さんは「全国の会員を結びつけ情報を届けなければならない」と結成の翌月から会報を発行してくれました。この精神は、いまもぽ~れぽ~れに引き継がれています。

さて、以上のとおり会報の創刊号を通して当時を振り返ってみると、将来にわたる活動の基本と考え方として五つの大切なことを掲げていたことがわかります。つまり、①家族同士が励ましあい助け合うこと、②全国の会員が団結すること、③社会的対策の前進を求めること、④認知症という病気を理解すること、⑤認知症を老いと人間の問題としてとらえることです。「ぼけても安心して暮らせる社会を」や「ぼけても心は生きている」という言葉はまだ生み出していませんでしたが、やがてそれらの言葉にたどり着く要素を秘めていたといえるでしょう。

これらの中で最も大切にしてきたことは、家族同士の励ましあい助け合いと全国の会員が団結することでした。自分を育ててくれた父や母、人生をともに歩んできた配偶者などの症状の進行に対してためすすべがない悲しみとやるせなさ、愛情を持って介護しているつもりでも、時には憎しみや殺意さえ抱いてしまう苦しさー。そんなとき、同じ境遇にいる仲間を知ることは、何よりも心強いこと。自分の状況を語ることが人を励まし、人の話を聞いて自分が励まされる。

社会の理解がなく、対策も一切ない時代でも、会員が交流することで、「また来月も頑張ろう」と勇気をわかせてきたのです。それが「家族の会」のつどいです。つどいに参加できない人には会報で介護体験と情報を伝え、電話相談で悩みを聞きアドバイスしてきました。国に認知症の問題を理解してもらい対策を進めてもらうためには、全国の家族が一丸となって私達の状況と願いを伝えなければなりません。そのために組織の団結は欠かすことが出来ません。

支部の世話人を引き受けた人たちは、交通費も宿泊費も自分もちで年2回集まり、各地の状況を報告し合い活動の進め方や国への要望事項を協議しました。年2回の全国規模の集まりは、30年後の今日も、一度は京都での総会として、一度は各地で開催する支部代表者会議として引き継がれているのです。励ましあい助け合い、団結を大切にするーそのことが分裂や内紛もなく歩んでこられた理由です。それは「家族の会」30年の誇りです。 (つづく)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月24日

2010年05月24日

利用者様にいけ花依頼

2010年05月24日

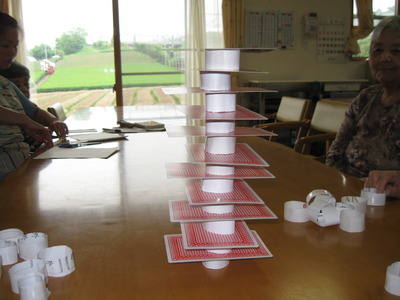

トランプタワーで盛り上がり

今日の午後はトランプタワーで大いに盛り上がり

最高16段積めました。皆さん真剣です。神経集中!

ここをクリックすると大きく見ることが出来ます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月23日

わが家流でいい!ほがらか介護

わが家流でいい!

ほがらか介護

(介護カウンセラー羽成 幸子氏より)

介護の先取り

夫婦で今の生活を見直そう

最近男性の介護者が急増しています。仕事を辞め、親の介護をしている男性も多いと聞きます。それまで家のことは妻任せ、親任せの男性が、介護にかかわる場合もあるでしょう。自分の世話に、介護がプラスされるわけですから、大変です。苦しさも不安も、相当なものだと思います。とはいえ、日々の生活から逃げるわけにはいかないのです。

私の父は亭主関白型、母は良妻賢母型でした。私はその組み合わせの夫婦を間近に見て育ちました。父は自分の手足のように母を使いました。母もそれが当たり前のように動いていました。結果自分のことすらできない父と自立できない母という夫婦になったのです。私はわがままな父と闘いました。同時に母のような生き方はしたくないと思いました。

子どもから見て、母にはもっと輝いてほしいと思ったのです。しかし、父と母の時代には、それが当り前だったのかもしれません。家事を何もしない男性は、何もできないまま老いていきます。ですが、それは女性にも責任があるような気がします。

私の夫も今でこそ家事にかかわってくれますが、以前は自分が使った食器を台所に運ぶことさえ、「どうして俺がこんなことをしなくてはならないんだよ」と不満顔を見せていました。私はあきらめずに「助かるわ」と声を掛け、根気よく向き合いました。食器運びから食器洗いへと少しずつ進歩。水がシンクの外に飛び跳ね、床が水浸しになっても、見てみぬふりで「助かるわ」 の一声を掛け続けました。やがて、夫は私にお茶を入れてくれるようになりました。

皆さんはこの話を聞いてどう思うでしょう。受け止め方は人それぞれでしょうが、私は、やがて必ずかかわる介護を意識し、「今の生活の見直し」をお勧めします。家族やお互いの幸せのために、介護の先取りは、きょうから、今から始められます。少しずつ先手を打っていきましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

ほがらか介護

(介護カウンセラー羽成 幸子氏より)

介護の先取り

夫婦で今の生活を見直そう

最近男性の介護者が急増しています。仕事を辞め、親の介護をしている男性も多いと聞きます。それまで家のことは妻任せ、親任せの男性が、介護にかかわる場合もあるでしょう。自分の世話に、介護がプラスされるわけですから、大変です。苦しさも不安も、相当なものだと思います。とはいえ、日々の生活から逃げるわけにはいかないのです。

私の父は亭主関白型、母は良妻賢母型でした。私はその組み合わせの夫婦を間近に見て育ちました。父は自分の手足のように母を使いました。母もそれが当たり前のように動いていました。結果自分のことすらできない父と自立できない母という夫婦になったのです。私はわがままな父と闘いました。同時に母のような生き方はしたくないと思いました。

子どもから見て、母にはもっと輝いてほしいと思ったのです。しかし、父と母の時代には、それが当り前だったのかもしれません。家事を何もしない男性は、何もできないまま老いていきます。ですが、それは女性にも責任があるような気がします。

私の夫も今でこそ家事にかかわってくれますが、以前は自分が使った食器を台所に運ぶことさえ、「どうして俺がこんなことをしなくてはならないんだよ」と不満顔を見せていました。私はあきらめずに「助かるわ」と声を掛け、根気よく向き合いました。食器運びから食器洗いへと少しずつ進歩。水がシンクの外に飛び跳ね、床が水浸しになっても、見てみぬふりで「助かるわ」 の一声を掛け続けました。やがて、夫は私にお茶を入れてくれるようになりました。

皆さんはこの話を聞いてどう思うでしょう。受け止め方は人それぞれでしょうが、私は、やがて必ずかかわる介護を意識し、「今の生活の見直し」をお勧めします。家族やお互いの幸せのために、介護の先取りは、きょうから、今から始められます。少しずつ先手を打っていきましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月22日

富士宮の酵素風呂へ

富士宮酵素風呂・代表井上忠明様

右膝が5月頃より痛み出し今日悲鳴を上げました

早速酵素風呂へ竹炭も購入・竹炭の遠赤外線効果でぽかぽかに

温め、痛みを軽減させるl効果があるそうです。痛みのためストレスがピークに!

指先の皮膚が荒れだしました。人間の身体って不思議ですネ

すぐに敏感に感じ取ってしまうんです。右ひざの痛みが引けば多分治るでしょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月22日

水虫の予防のポイント

水虫の予防のポイント

悪化しやすい季節を前に

早めに治しましょう

水虫は白癬菌というカビによる感染症の一種です。白癬菌は高温多湿を好むため、とくに梅雨から夏にかけて増殖しやすくそれにともなって、痒みなどの症状も現れやすくなります。認知症の方は痒みや痛みを訴えることが出来ません。入浴時にスタッフが水虫が出来る好発部位をチェックするようにしましょう。水虫を予防するための注意点をまとめました。

「白癬菌」が原因の感染症

水虫の原因菌である白癬菌は、皮膚の角質層であるケラチンというたんぱく質に好んですみ着きます。ケラチナーゼという酵素を出して皮膚を侵食すると同時に、そこをすみかとしています。

特に多く発症するのが、足です。一般に水虫というと、足の水虫のことをいいます。これには大きく分けて3つのタイプがあります。

●指間型(足の指と指の間にできるもので、特に薬指と小指の間にできやすい)

●小水庖型(土踏まずなどに赤い小さな水庖ができ、痒みを伴うことが多い)

●角質増殖型(かかとなどの角質層が硬く厚くなるもので、特にかゆみもない)

このほか、爪が厚くなって変形したり白く変色したりする爪水虫もありますが、これは手の爪にもできることがあります。

24時間以内なら洗い流せる

水虫は白癬菌を伴った他人のあか(皮膚のかす)を介して感染します。具体的にはスリッパ、床やじゅうたん、ペットなどです。そこで水虫予防のためには、これらを常に清潔に保っておくことが大切です。バスマット、スリッパ、靴下等は常に清潔なものを使用するように心がけましょう。自宅の床やじゅうたんの掃除も、こまめに行ないます。

ペットを飼っている家庭では、ペットから感染するケースもあります。ペットの皮膚に異常が見られたら獣医に診てもらいしましょう。注意しなければならないのは、公衆浴場や温泉、スポーツジム、プールなど不特定多数の人が出入りする場所での感染です。

そのような場所では、靴下は履く直前にタオルで足をふき取り、自宅に帰ってからも足をきれいに洗えば感染を防ぐことができます。白癬菌が皮膚についても、そこにすみ着くまでには、少なくとも24時間程度はかかるといわれています。つまり白癬菌が付着したとしても、皮膚にすみ着くまでに洗い流せば、感染を防ぐことは可能です。

ゴシゴシこすらず丁寧に

そのためにも、帰宅後は必ず足を洗う習慣を身に付けたいものです。この時、あかすりや、軽石といった道具を使ってゴシゴシ洗うと、かえって皮膚に細かい傷がついて白癬菌が付きやすくなります。泡立てた石鹸を素手に取り、足の指や、その間を丁寧に洗うのがよいとされています。洗い終わったら乾燥した清潔なタオルで水分をふき取り足を完全に乾かします。白癬菌は高温多湿を好みます。日ごろ履く靴は数種類用意し、それらを十分乾燥させて、毎日別のものを履くように心がけたいものです。

皮膚科で飲み薬を処方されることがありますが、もらった抗菌剤は、決められた数と期間をまもり、きっちりと飲み続けることが大切です。症状が治まったからといって途中でやめてしまうと、完全に白癬菌が死滅せずに潜在化してしまい、再発する恐れがあるからです。

水虫は低温乾燥の冬の間は“じっと冬眠”しながら行き続けます。そして増殖しやすい季節になるまで待っています。皮膚を掻き壊すなど悪化してから、対処するよりも症状が治まっている間に治療しましょう。水虫は症状や外見だけでは、判別できません。皮膚科で行う顕微鏡検査によって判明します。自己判断せず、皮膚科で正しく診断してもらうようにしましょう。

以前皮膚科に勤務していた時、毎日のように顕微鏡とにらめっこしていました。目で見て治っているなーと思っていても、白癬菌がプラスに出ることが多かったです。硬い角質や爪は寒天培地という検査に出していました。 -参考までー

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

悪化しやすい季節を前に

早めに治しましょう

水虫は白癬菌というカビによる感染症の一種です。白癬菌は高温多湿を好むため、とくに梅雨から夏にかけて増殖しやすくそれにともなって、痒みなどの症状も現れやすくなります。認知症の方は痒みや痛みを訴えることが出来ません。入浴時にスタッフが水虫が出来る好発部位をチェックするようにしましょう。水虫を予防するための注意点をまとめました。

「白癬菌」が原因の感染症

水虫の原因菌である白癬菌は、皮膚の角質層であるケラチンというたんぱく質に好んですみ着きます。ケラチナーゼという酵素を出して皮膚を侵食すると同時に、そこをすみかとしています。

特に多く発症するのが、足です。一般に水虫というと、足の水虫のことをいいます。これには大きく分けて3つのタイプがあります。

●指間型(足の指と指の間にできるもので、特に薬指と小指の間にできやすい)

●小水庖型(土踏まずなどに赤い小さな水庖ができ、痒みを伴うことが多い)

●角質増殖型(かかとなどの角質層が硬く厚くなるもので、特にかゆみもない)

このほか、爪が厚くなって変形したり白く変色したりする爪水虫もありますが、これは手の爪にもできることがあります。

24時間以内なら洗い流せる

水虫は白癬菌を伴った他人のあか(皮膚のかす)を介して感染します。具体的にはスリッパ、床やじゅうたん、ペットなどです。そこで水虫予防のためには、これらを常に清潔に保っておくことが大切です。バスマット、スリッパ、靴下等は常に清潔なものを使用するように心がけましょう。自宅の床やじゅうたんの掃除も、こまめに行ないます。

ペットを飼っている家庭では、ペットから感染するケースもあります。ペットの皮膚に異常が見られたら獣医に診てもらいしましょう。注意しなければならないのは、公衆浴場や温泉、スポーツジム、プールなど不特定多数の人が出入りする場所での感染です。

そのような場所では、靴下は履く直前にタオルで足をふき取り、自宅に帰ってからも足をきれいに洗えば感染を防ぐことができます。白癬菌が皮膚についても、そこにすみ着くまでには、少なくとも24時間程度はかかるといわれています。つまり白癬菌が付着したとしても、皮膚にすみ着くまでに洗い流せば、感染を防ぐことは可能です。

ゴシゴシこすらず丁寧に

そのためにも、帰宅後は必ず足を洗う習慣を身に付けたいものです。この時、あかすりや、軽石といった道具を使ってゴシゴシ洗うと、かえって皮膚に細かい傷がついて白癬菌が付きやすくなります。泡立てた石鹸を素手に取り、足の指や、その間を丁寧に洗うのがよいとされています。洗い終わったら乾燥した清潔なタオルで水分をふき取り足を完全に乾かします。白癬菌は高温多湿を好みます。日ごろ履く靴は数種類用意し、それらを十分乾燥させて、毎日別のものを履くように心がけたいものです。

皮膚科で飲み薬を処方されることがありますが、もらった抗菌剤は、決められた数と期間をまもり、きっちりと飲み続けることが大切です。症状が治まったからといって途中でやめてしまうと、完全に白癬菌が死滅せずに潜在化してしまい、再発する恐れがあるからです。

水虫は低温乾燥の冬の間は“じっと冬眠”しながら行き続けます。そして増殖しやすい季節になるまで待っています。皮膚を掻き壊すなど悪化してから、対処するよりも症状が治まっている間に治療しましょう。水虫は症状や外見だけでは、判別できません。皮膚科で行う顕微鏡検査によって判明します。自己判断せず、皮膚科で正しく診断してもらうようにしましょう。

以前皮膚科に勤務していた時、毎日のように顕微鏡とにらめっこしていました。目で見て治っているなーと思っていても、白癬菌がプラスに出ることが多かったです。硬い角質や爪は寒天培地という検査に出していました。 -参考までー

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月21日

2010年05月21日

昨日の午後は音楽療法

昨日は楽器を使って音楽療法

皆さんとってもリズム感がいいですね~

ハンドベルの練習も行いました

ここをクリックすると音楽療法の様子を大きく見ることが出来ます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月21日

地域が手を差し伸べて 認知症長寿社会パート8

認知症長寿社会パート8

(信濃毎日新聞より)

地域が手を差し伸べて

認知症の人と家族の会代表理事

高見 国生さん(66) 京都市

認知症の人の心情について、程度の差こそあれ7割の人が「理解できている」と回答している。本人や家族を応援する認知症サポーターの養成が各地で広がるなど、「認知症も心が失われない」との理解が進んでいるようだ。

近所の人に知らせるいる人が7割余りに上るのも意外に高い。ひと昔前は隠す風潮が強かった。「迷惑だ」と言われた人も少なく、それだけでも家族は有難い。ただ、支援を受けていない人が5割以上あり、地域が積極的に手をさし伸べるまでには至っていない。

民主党政権になってから介護保険や認知症対策が議論の俎上に載っていない。介護保険の次期制度改正予定は2012年度、今から本格的な論議を始めないと、本人や家族を本当に救う制度はできない。

家族にも寄り添って

県宅老所・グループホーム連絡会理事長

田中 正広さん(60)長野市

施設の利用や入所を断られた経験があると4人に1人が答えている。徘徊や暴言といった認知症の問題行動が施設の手に負えないことが断る理由なのだろうが、認知症の人に何らかの問題行動があるのは当たり前だ。問題行動があるから家族は施設で介護サービスを受けたいと思うのだから、本来はそれに答えられなければならない。

施設に求められているのは、、家族の介護生活の不安を軽減し、安心感を持ってもらうこと。特別養護老人ホームやショートステイを増やしただけでは安心感は高まらないだろう。施設側が「一緒に頑張りましょう」という気持ちを示し、認知症の人だけではなく、家族の気持ちにも寄り添うことが大切だ。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

地域が手を差し伸べて

認知症の人と家族の会代表理事

高見 国生さん(66) 京都市

認知症の人の心情について、程度の差こそあれ7割の人が「理解できている」と回答している。本人や家族を応援する認知症サポーターの養成が各地で広がるなど、「認知症も心が失われない」との理解が進んでいるようだ。

近所の人に知らせるいる人が7割余りに上るのも意外に高い。ひと昔前は隠す風潮が強かった。「迷惑だ」と言われた人も少なく、それだけでも家族は有難い。ただ、支援を受けていない人が5割以上あり、地域が積極的に手をさし伸べるまでには至っていない。

民主党政権になってから介護保険や認知症対策が議論の俎上に載っていない。介護保険の次期制度改正予定は2012年度、今から本格的な論議を始めないと、本人や家族を本当に救う制度はできない。

家族にも寄り添って

県宅老所・グループホーム連絡会理事長

田中 正広さん(60)長野市

施設の利用や入所を断られた経験があると4人に1人が答えている。徘徊や暴言といった認知症の問題行動が施設の手に負えないことが断る理由なのだろうが、認知症の人に何らかの問題行動があるのは当たり前だ。問題行動があるから家族は施設で介護サービスを受けたいと思うのだから、本来はそれに答えられなければならない。

施設に求められているのは、、家族の介護生活の不安を軽減し、安心感を持ってもらうこと。特別養護老人ホームやショートステイを増やしただけでは安心感は高まらないだろう。施設側が「一緒に頑張りましょう」という気持ちを示し、認知症の人だけではなく、家族の気持ちにも寄り添うことが大切だ。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ