ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年05月20日

今日の午後は弟とf-Bizへ

今日の午後は八王子に住む弟とともに

f-Biz小出センター長のもとへ

相談に行ってきました

斬新なアイディアを提供していただき弟も充実した日になったのではないでしょうか

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月20日

今日の午前中は裁縫の日

2010年05月20日

要介護認定 8割が是正 認知症長寿社会パート7

認知症長寿社会パート7

(信濃毎日新聞より)

要介護認定・8割「軽度化が是正」

要介護認定判定基準で医師ら

介護保険の要介護認定基準が実際より軽い判断をもたらしているとして、昨年10月に修正されたことを受け、医師ら専門家の80%が「軽く判定される傾向が是正された」と感じていることが4日、淑徳大の結城康博准教授の調査で分かった。

厚生労働省は昨年4月、どの程度の介護サービスが必要かを判断するよう介護認定の基準について、「判定にばらつきが出ている」などとして見直したが、全国で判定が軽くなる傾向が判明。調査項目を見直した調査基準を10月から導入した。調査は昨年11月から12月にかけて東京、千葉、京都、大分などの4都府県で、コンピューターによる一時判定を受けて、結論を出す医師や、介護福祉士ら310人に、一時判定の印象などをアンケートした。

10月に修正された新基準について「当面の大幅な見直しは不要」とするのは59.4%で、「早急に抜本的な改正が必要だ」とする25.5%を大きく上回った。ただ、63.9%は「それでも昨年4月以前と比べると判定が軽くなる」と回答。10月の修正が不十分と受け止められている実態がうかがえる。

結城康博准教授は「判定が軽くなる傾向は是正されたと見られるが、2012年の制度改正に合わせて、抜本的な議論を進める必要がある」と指摘している。

要介護認定

介護保険サービスの利用を希望する人にどの程度介護が必要か市区町村が行なう評価。調査員による訪問調査の結果を基にコンピューターが一時判定。医師らの認定調査会が主治医の意見書も合わせて二次判定し、結果を通知する。要介護度は軽い順から要支援1、2と要介護1~5の7段階。要介護度が重くなるほど受けられるサービスも多くなる。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

要介護認定・8割「軽度化が是正」

要介護認定判定基準で医師ら

介護保険の要介護認定基準が実際より軽い判断をもたらしているとして、昨年10月に修正されたことを受け、医師ら専門家の80%が「軽く判定される傾向が是正された」と感じていることが4日、淑徳大の結城康博准教授の調査で分かった。

厚生労働省は昨年4月、どの程度の介護サービスが必要かを判断するよう介護認定の基準について、「判定にばらつきが出ている」などとして見直したが、全国で判定が軽くなる傾向が判明。調査項目を見直した調査基準を10月から導入した。調査は昨年11月から12月にかけて東京、千葉、京都、大分などの4都府県で、コンピューターによる一時判定を受けて、結論を出す医師や、介護福祉士ら310人に、一時判定の印象などをアンケートした。

10月に修正された新基準について「当面の大幅な見直しは不要」とするのは59.4%で、「早急に抜本的な改正が必要だ」とする25.5%を大きく上回った。ただ、63.9%は「それでも昨年4月以前と比べると判定が軽くなる」と回答。10月の修正が不十分と受け止められている実態がうかがえる。

結城康博准教授は「判定が軽くなる傾向は是正されたと見られるが、2012年の制度改正に合わせて、抜本的な議論を進める必要がある」と指摘している。

要介護認定

介護保険サービスの利用を希望する人にどの程度介護が必要か市区町村が行なう評価。調査員による訪問調査の結果を基にコンピューターが一時判定。医師らの認定調査会が主治医の意見書も合わせて二次判定し、結果を通知する。要介護度は軽い順から要支援1、2と要介護1~5の7段階。要介護度が重くなるほど受けられるサービスも多くなる。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月19日

介護・・・孤立する家族 認知症長寿社会パート6

認知症長寿社会パート6

(信濃毎日新聞より)

介護・・・孤立する家族

「いっそ死にたい」「2人で泣くしかない」

悲劇防ぐ手立て急務

全国アンケート

認知症介護の実態について尋ねた本誌の1000人規模「全国家族アンケート」がまとまった。調査表に「いっそ死んでしまいたいと思った」などと書き込んでくる人も多く、先の見えない介護に追い詰められている様子が浮かびあがっている。認知症の本人と家族が書かれた困難な状況を直視し、どう支えるか。超高齢化社会の到来を前に、強力な社会資源が急がれる。

認知症は徘徊や妄想、暴言などを伴うことが多く、介護者の精神的な負担も大きい。本人と十分意思疎通し合うことで介護者が救われる、という場面も限られる。

▼意思疎通に悩み

アンケートでも、本人の心情について「あまり理解できていない」「ほとんど理解できていない」と答えた人が計25.3%いた。自殺や心中を考えた状況については「上手くコミュニケーションがとれなくなった時、心中を考えた」「先の見えない介護についていっそ死んで終止符を打ちたいと思った」「毎日(本人の)虚言の中にいると自分が自分でいられなくなる」「老後の夢も希望も消え、体力に限界を感じた」などと記している。

神奈川県60代男性は、介護している妻の命を絶とうとしたと打ち明けた。「何故そうなったのかなんて、まったく覚えていない」。でも妻の首を手でー。妻は抵抗せず、目に涙を一杯ためて、『私悪いことなんにもしていないよ』って。2人で泣くしかなかった。

「(本人を)殺したいと思う気持に疲れ果て、自分が死んだほうが楽になると思った」と書いた新潟県の40代女性もいる。多くは本人の生きる意思に気づいたり、残される家族のことを考え、何とか踏みとどまっていた。

一方で、アンケートの書類を見て、とてもうれしく感じた」「一晩かかって書いた。とつづる回答者も少なくなかった。胸のうちを明かせる人や場所が多くないことをうかがわせている。

▼どう寄り添うか

孤立しがちな家族の支援に行政も動きだしてはいる。国は08年に発表した「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告書の柱に「適切なケアの普及及び本人・家族支援」を盛り、コールセンター(電話相談)設置などを揚げた。自治体などでは市民が講習を受けて認知症を理解し、本人や家族を応援する「認知症サポーター」と、講習で講師を務める「キャラバンメイト」の養成に取り組んでおり、この5年で全国で計120万人{県内は2万人)に達した。ただ、家族や福祉関係者からは実効性を疑問視する指摘も出ている。

県は昨年8月コールセンターを開設、11月末までに述べ250件の相談を受けたが、ある相談員は「顔が見えないまま家族会などを紹介している。どこまで支援になっているか心配だ」と話す。サポーター養成講座を開いていない市町村も多い県内でサポーターやメイトがいるのは43市町村にとどまる(09年9月末現在、全国キャラバン・メイト連絡協議会調べ)。他のボランティア養成事業で支援を進める自治体もあるが、東信地方の担当者は「講座について知っているが、実施を検討したことがない」と明かす。本人や家族を具体的に支援しているサポーターもまだ多くはない。

警察庁によると、08年は全国で273人が介護・看病疲れで自殺した(県内は4人)。和歌山県では3日認知症の妻(73歳)の首を絞めて殺害したとして80歳の夫が逮捕された。悲劇を防ぐため、認知症の本人とともに家族にも寄り添う支援の広がりが欠かせない。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

介護・・・孤立する家族

「いっそ死にたい」「2人で泣くしかない」

悲劇防ぐ手立て急務

全国アンケート

認知症介護の実態について尋ねた本誌の1000人規模「全国家族アンケート」がまとまった。調査表に「いっそ死んでしまいたいと思った」などと書き込んでくる人も多く、先の見えない介護に追い詰められている様子が浮かびあがっている。認知症の本人と家族が書かれた困難な状況を直視し、どう支えるか。超高齢化社会の到来を前に、強力な社会資源が急がれる。

認知症は徘徊や妄想、暴言などを伴うことが多く、介護者の精神的な負担も大きい。本人と十分意思疎通し合うことで介護者が救われる、という場面も限られる。

▼意思疎通に悩み

アンケートでも、本人の心情について「あまり理解できていない」「ほとんど理解できていない」と答えた人が計25.3%いた。自殺や心中を考えた状況については「上手くコミュニケーションがとれなくなった時、心中を考えた」「先の見えない介護についていっそ死んで終止符を打ちたいと思った」「毎日(本人の)虚言の中にいると自分が自分でいられなくなる」「老後の夢も希望も消え、体力に限界を感じた」などと記している。

神奈川県60代男性は、介護している妻の命を絶とうとしたと打ち明けた。「何故そうなったのかなんて、まったく覚えていない」。でも妻の首を手でー。妻は抵抗せず、目に涙を一杯ためて、『私悪いことなんにもしていないよ』って。2人で泣くしかなかった。

「(本人を)殺したいと思う気持に疲れ果て、自分が死んだほうが楽になると思った」と書いた新潟県の40代女性もいる。多くは本人の生きる意思に気づいたり、残される家族のことを考え、何とか踏みとどまっていた。

一方で、アンケートの書類を見て、とてもうれしく感じた」「一晩かかって書いた。とつづる回答者も少なくなかった。胸のうちを明かせる人や場所が多くないことをうかがわせている。

▼どう寄り添うか

孤立しがちな家族の支援に行政も動きだしてはいる。国は08年に発表した「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告書の柱に「適切なケアの普及及び本人・家族支援」を盛り、コールセンター(電話相談)設置などを揚げた。自治体などでは市民が講習を受けて認知症を理解し、本人や家族を応援する「認知症サポーター」と、講習で講師を務める「キャラバンメイト」の養成に取り組んでおり、この5年で全国で計120万人{県内は2万人)に達した。ただ、家族や福祉関係者からは実効性を疑問視する指摘も出ている。

県は昨年8月コールセンターを開設、11月末までに述べ250件の相談を受けたが、ある相談員は「顔が見えないまま家族会などを紹介している。どこまで支援になっているか心配だ」と話す。サポーター養成講座を開いていない市町村も多い県内でサポーターやメイトがいるのは43市町村にとどまる(09年9月末現在、全国キャラバン・メイト連絡協議会調べ)。他のボランティア養成事業で支援を進める自治体もあるが、東信地方の担当者は「講座について知っているが、実施を検討したことがない」と明かす。本人や家族を具体的に支援しているサポーターもまだ多くはない。

警察庁によると、08年は全国で273人が介護・看病疲れで自殺した(県内は4人)。和歌山県では3日認知症の妻(73歳)の首を絞めて殺害したとして80歳の夫が逮捕された。悲劇を防ぐため、認知症の本人とともに家族にも寄り添う支援の広がりが欠かせない。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月19日

ヴェントゥーノでディナー

昨夜はイーラブロガーさんヴェントゥーノで夕食です

シェフお勧めパスタです

ぺペロンチーとコーンサラダドレッシングのかかったサラダ

とっても美味しかったです

色々な味のパスタを食べてみたなー

1つはサービスだそうです<ワーイ ( ^-^)o-o<※ ☆ パンッ>

帰りにコーンドレッシング(500円)を購入

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月18日

2010年05月18日

有限会社・快明堂さんが施設見学

2010年05月18日

介護者の心のケア必要・認知症長寿社会パート5

認知症長寿社会パー5

(信濃毎日新聞より)

臨床心理士・上智大教授 黒田由紀子さんに聞く

介護者の心のケア必要

認知症を介護している家族が自殺や心中を考えてしまうことは介護関係者の間でよく指摘されているが、アンケートでは6人に1人が考えたことがあるとしており、その多さを改めて感じた。認知症の人に接するとき、多くの専門家は笑顔で寄り添うことを求める。でも、家族がそうるのは簡単ではない。

認知症になる前、それぞれの家族に怒ったり喜びあったりの日常を送ってきた歴史がある。その上に介護の日々が積み重なっている。大切な家族が記憶障害を伴って急速に衰えていく。それはとてもつらい喪失体験で、精神的なダメージは計り知れない。

アンケートには多くの介護者が切実な訴えを生々しく伝えてきた。兄弟など身近な人の理解が得られずに孤立感を強めたり、、福祉関係者や地域からさげすまれたと感じたりする家族の姿が読み取れた。「アンケートをしてくれてありがとう」と書いた人もいるという。厳しい状況に置かれた介護者が、気持ちを伝える場がまだ限られていることがうかがえる。

こうした現状からみて、介護者の心をケアする仕組みを整える必要がある。家族会の組織は各地にあるが、臨床心理士らとマンツーマンで4回、5回と継続的に話すことができる場も必要だ。介護上の問題に限らず、介護によって抑圧された家族介護者自身の生き方、生活、人生について、その思いを受け止める場もあるべきだ。

東京都世田谷区などにそうした動きがあるが、全国的にはまだまだ足りない。「『認知症になりたくない』と簡単には言ってほしくない」と書いた人がいた。私もこれまで認知症の人と出会って多くのことを教わった。失われる能力がある一方、残っている力にその人の奥深い機微や歴史を感じてきた。

老いの姿は、その人が歴史を重ねてきたことを表すと同時に、未来の私たちの姿も示している。お年よりは人生のフロンティア(最前線)を歩む存在といえる。それは認知症になっても変わらない。認知症の人にまずできることは、そうした意識を持ちながら認知症の人と家族を温かく見守っていくこと、気軽に普通に、そして自然に声を掛けていくことではないだろうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

臨床心理士・上智大教授 黒田由紀子さんに聞く

介護者の心のケア必要

認知症を介護している家族が自殺や心中を考えてしまうことは介護関係者の間でよく指摘されているが、アンケートでは6人に1人が考えたことがあるとしており、その多さを改めて感じた。認知症の人に接するとき、多くの専門家は笑顔で寄り添うことを求める。でも、家族がそうるのは簡単ではない。

認知症になる前、それぞれの家族に怒ったり喜びあったりの日常を送ってきた歴史がある。その上に介護の日々が積み重なっている。大切な家族が記憶障害を伴って急速に衰えていく。それはとてもつらい喪失体験で、精神的なダメージは計り知れない。

アンケートには多くの介護者が切実な訴えを生々しく伝えてきた。兄弟など身近な人の理解が得られずに孤立感を強めたり、、福祉関係者や地域からさげすまれたと感じたりする家族の姿が読み取れた。「アンケートをしてくれてありがとう」と書いた人もいるという。厳しい状況に置かれた介護者が、気持ちを伝える場がまだ限られていることがうかがえる。

こうした現状からみて、介護者の心をケアする仕組みを整える必要がある。家族会の組織は各地にあるが、臨床心理士らとマンツーマンで4回、5回と継続的に話すことができる場も必要だ。介護上の問題に限らず、介護によって抑圧された家族介護者自身の生き方、生活、人生について、その思いを受け止める場もあるべきだ。

東京都世田谷区などにそうした動きがあるが、全国的にはまだまだ足りない。「『認知症になりたくない』と簡単には言ってほしくない」と書いた人がいた。私もこれまで認知症の人と出会って多くのことを教わった。失われる能力がある一方、残っている力にその人の奥深い機微や歴史を感じてきた。

老いの姿は、その人が歴史を重ねてきたことを表すと同時に、未来の私たちの姿も示している。お年よりは人生のフロンティア(最前線)を歩む存在といえる。それは認知症になっても変わらない。認知症の人にまずできることは、そうした意識を持ちながら認知症の人と家族を温かく見守っていくこと、気軽に普通に、そして自然に声を掛けていくことではないだろうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月18日

7割「近所に知らせる」・認知症長寿社会パート4

認知症長寿社会パート4

(信濃毎日新聞より)

7割「近所に知らせる」

地域

家族の認知症について近所に「知らせている」とした人は73.4%。「徘徊して迷惑かけるるから」「隠して誤解されるより理解してほしいから」「気が楽になるから」などとしている。ただ、地域の手助け・支援を受けたことが「ない」とした人は52.0%に上った。近所づき合いの薄さのほか、家庭の内側にどこまで踏み込むべきか、周囲の戸惑いも想像できる。13.9%は近所から「迷惑だ」と言われた経験があった。

認知症への差別や偏見、社会の理解不足を感じたことが「ある」とした人は40.8%。県内では29.6%と全国に比べて低い。具体的には「話の中で笑いの対象とにされてしまう」(飯田市・60代女性)、人間として『廃人』になったような接し方、言われ方をされた。家族まで差別された思いをした」(長野市、50代男性)、「親族から家の恥をペラペラしゃべるなと言われた」(磐田市70代女性)など。本人への侮辱的な態度に傷つき、自分達が理解されていないと受け止めている家族の内面が読み取れる。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

7割「近所に知らせる」

地域

家族の認知症について近所に「知らせている」とした人は73.4%。「徘徊して迷惑かけるるから」「隠して誤解されるより理解してほしいから」「気が楽になるから」などとしている。ただ、地域の手助け・支援を受けたことが「ない」とした人は52.0%に上った。近所づき合いの薄さのほか、家庭の内側にどこまで踏み込むべきか、周囲の戸惑いも想像できる。13.9%は近所から「迷惑だ」と言われた経験があった。

認知症への差別や偏見、社会の理解不足を感じたことが「ある」とした人は40.8%。県内では29.6%と全国に比べて低い。具体的には「話の中で笑いの対象とにされてしまう」(飯田市・60代女性)、人間として『廃人』になったような接し方、言われ方をされた。家族まで差別された思いをした」(長野市、50代男性)、「親族から家の恥をペラペラしゃべるなと言われた」(磐田市70代女性)など。本人への侮辱的な態度に傷つき、自分達が理解されていないと受け止めている家族の内面が読み取れる。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月17日

2010年05月17日

認知症介護1000人規模アンケート・認知症長寿社会パート3

認知症長寿社会パート3

(信濃毎日新聞より)

認知症介護1000人規模アンケート

信濃毎日新聞が社がまとめた認知症介護の1000人規模「全国家族アンケート」は、本人と家族が置かれている厳しい環境を物語っている県内外の966人から寄せられた回答を分分析するとともに、臨床心理士として認知症の人や家族と向き合ってきた上智大の黒川由紀子教授らに話を聞いた。

長期化する介護 負担に

アンケートに回答した人は60代が最多で35.7%、60歳以上は6割近くに上った。介護されている人は80歳以上が約7割、70歳以上で9割近くを占めており、お年寄りがお年寄りをみる「老老介護」の実態が浮かびあがる。一方で、回答者は50代が3割、40代以下も1割近くいる働き盛りで介護をしている人も少なくない。、

介護期間は5年以上が55.6%。約2割の人は10年以上の介護を続けている。家族の高齢か、介護の長期化を背景に、介護に疲れを「かなり感じている」「感じている」と答えた人は79.1%に上がった。将来について「かなり不安がある」「不安がある」とした人は合計で8割強。「自分の体力の限界が訪れるか」「施設入所になったとき費用が負担しきれるか」との声が多かった。

介護費用が月額5万円以上が60.4%を占めた。10万円以上は30.8%。年金世代から「本人の年金だけで介護できるようにしてほしい」との訴えが目立った。家族の負担が大きい認知症の症状(複数回答)60.8%が「記憶障害」を挙げ、「時間や場所などの意識障害」(43.0%)、「徘徊」(26.7%)、「妄想」(24.7%)。「暴力的な言動」(20.4%)。便をいじる「ろう便」(16.5%)と続く。

本人の心情を「理解できている」とした人は「かなり」「ある程度」を合わせて(70.7%)。「笑顔に出会うとき、気持ちが通じたと思う」(上田市50代女性)。「ありがとうの言葉が出るとき、(介護者の対応が)あっ良かったんだと感じる」(安曇野市、60歳男性)などの記入があった。

一方、「余り」「ほとんど」理解できていない、とした人は合わせて25.3%。上田市の60代女性は「義母との良い思い出が薄れ素直に見ることができない」と打ち明けている。9割が悩みを相談する相手が「いる」と回答。相談相手(複数回答)は60.9%が介護関係者、59.1%が親族を挙げた。同じ悩みを持つ友人・知人は44.1%だった。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(信濃毎日新聞より)

認知症介護1000人規模アンケート

信濃毎日新聞が社がまとめた認知症介護の1000人規模「全国家族アンケート」は、本人と家族が置かれている厳しい環境を物語っている県内外の966人から寄せられた回答を分分析するとともに、臨床心理士として認知症の人や家族と向き合ってきた上智大の黒川由紀子教授らに話を聞いた。

長期化する介護 負担に

アンケートに回答した人は60代が最多で35.7%、60歳以上は6割近くに上った。介護されている人は80歳以上が約7割、70歳以上で9割近くを占めており、お年寄りがお年寄りをみる「老老介護」の実態が浮かびあがる。一方で、回答者は50代が3割、40代以下も1割近くいる働き盛りで介護をしている人も少なくない。、

介護期間は5年以上が55.6%。約2割の人は10年以上の介護を続けている。家族の高齢か、介護の長期化を背景に、介護に疲れを「かなり感じている」「感じている」と答えた人は79.1%に上がった。将来について「かなり不安がある」「不安がある」とした人は合計で8割強。「自分の体力の限界が訪れるか」「施設入所になったとき費用が負担しきれるか」との声が多かった。

介護費用が月額5万円以上が60.4%を占めた。10万円以上は30.8%。年金世代から「本人の年金だけで介護できるようにしてほしい」との訴えが目立った。家族の負担が大きい認知症の症状(複数回答)60.8%が「記憶障害」を挙げ、「時間や場所などの意識障害」(43.0%)、「徘徊」(26.7%)、「妄想」(24.7%)。「暴力的な言動」(20.4%)。便をいじる「ろう便」(16.5%)と続く。

本人の心情を「理解できている」とした人は「かなり」「ある程度」を合わせて(70.7%)。「笑顔に出会うとき、気持ちが通じたと思う」(上田市50代女性)。「ありがとうの言葉が出るとき、(介護者の対応が)あっ良かったんだと感じる」(安曇野市、60歳男性)などの記入があった。

一方、「余り」「ほとんど」理解できていない、とした人は合わせて25.3%。上田市の60代女性は「義母との良い思い出が薄れ素直に見ることができない」と打ち明けている。9割が悩みを相談する相手が「いる」と回答。相談相手(複数回答)は60.9%が介護関係者、59.1%が親族を挙げた。同じ悩みを持つ友人・知人は44.1%だった。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月17日

Q&A妻が失禁するようになったので外出できません

Q66 アルツハイマー病と診断されている妻のことで本当に困っています。認知症はそれほどまでにひどくないと思うのですが、いつも失禁するようになったので容易に外出できません。何か良い方法を教えてください。

A:アルツハイマー病では特に尿失禁がよく見られます。2人3脚では便や尿の排泄をチェック表に記入し把握しています。尿が急に近くなった場合や血尿が出た場合は膀胱炎を疑います。尿の検査をすると(検尿)よりはっきりします。それ以外の失禁の場合は認知症という病気によっておこる場合が多いです。その方に合った排泄パターンを知ることで尿誘導の仕方を工夫します。

規則的な排尿の習慣をつけましょう。まず、起床の直後、日中は2~3間時間もてばその時間帯に、最後は就寝前に誘導します。こうして膀胱の中に尿が残らないようにすれば失禁が減るはずです。また、奥様の尿意を感じておられるサインを把握しましょう。そわそわして歩きだしたり、股間に手を当てたりするのがサインかも知れません。それらを察知したらすぐにトイレに誘って下さい。

また、一番困るのは濡れた下着を隠そうと、タンスの奥の方にしまいこんでしまうことです。尿失禁の原因で多いのはトイレの場所が分からないのかもしれません。また、ズボンや下着の下げ方が分からなかったり、便器への座り方が分からないのかもしれません。また、よく見かける光景としてトイレットペーパーを股にはさむ習慣です。そのような時は尿取りパットを替わりにあててみましょう。尿取りパットは色々なな種類があります。ちびる程度であれば、生理用ナプキンで代用できます。

尿取りパットはある程度までの尿なら吸収しますから外出の際には便利です。奥様が座る椅子や座席のシートに防水シーツなどを備えるのも良いでしょう。失禁に対処することは容易ではありません。失禁してしまったことに、ついつい怒ってしまうこともあるかもしれません。しかし叱責すると奥様とのコミュニケーションをとるるのが難しくなります。反って怖いご主人のイメージが強く脳裏に残ってしまい、ますます尿失禁の回数が増えるかもしれません。さりげなくできなくなったことをフォローするようにしましょう。そして、相談にのってくれる方を探しましょう。ケアマネージャー、訪問看護師、泌尿器科の医師、主治医などが相談にのってくれるはずです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:アルツハイマー病では特に尿失禁がよく見られます。2人3脚では便や尿の排泄をチェック表に記入し把握しています。尿が急に近くなった場合や血尿が出た場合は膀胱炎を疑います。尿の検査をすると(検尿)よりはっきりします。それ以外の失禁の場合は認知症という病気によっておこる場合が多いです。その方に合った排泄パターンを知ることで尿誘導の仕方を工夫します。

規則的な排尿の習慣をつけましょう。まず、起床の直後、日中は2~3間時間もてばその時間帯に、最後は就寝前に誘導します。こうして膀胱の中に尿が残らないようにすれば失禁が減るはずです。また、奥様の尿意を感じておられるサインを把握しましょう。そわそわして歩きだしたり、股間に手を当てたりするのがサインかも知れません。それらを察知したらすぐにトイレに誘って下さい。

また、一番困るのは濡れた下着を隠そうと、タンスの奥の方にしまいこんでしまうことです。尿失禁の原因で多いのはトイレの場所が分からないのかもしれません。また、ズボンや下着の下げ方が分からなかったり、便器への座り方が分からないのかもしれません。また、よく見かける光景としてトイレットペーパーを股にはさむ習慣です。そのような時は尿取りパットを替わりにあててみましょう。尿取りパットは色々なな種類があります。ちびる程度であれば、生理用ナプキンで代用できます。

尿取りパットはある程度までの尿なら吸収しますから外出の際には便利です。奥様が座る椅子や座席のシートに防水シーツなどを備えるのも良いでしょう。失禁に対処することは容易ではありません。失禁してしまったことに、ついつい怒ってしまうこともあるかもしれません。しかし叱責すると奥様とのコミュニケーションをとるるのが難しくなります。反って怖いご主人のイメージが強く脳裏に残ってしまい、ますます尿失禁の回数が増えるかもしれません。さりげなくできなくなったことをフォローするようにしましょう。そして、相談にのってくれる方を探しましょう。ケアマネージャー、訪問看護師、泌尿器科の医師、主治医などが相談にのってくれるはずです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月16日

家族先見えぬ不安・認知症長寿社会パート2

認知症長寿社会パート2

家族先見えぬ不安

切実な願い

(信濃毎日新聞より)

介護サービス

利用断られる例も

「今後拡充してほしいサービス」(二つまで選択)を尋ねたところ、32.3%の人が特別養護老人ホームを挙げた。ついでショートステイ、補助金などによる家計支援、デイサービスなどの時間延長、グループホームと続く。

精神的な負担が重い認知症の介護では、施設入所や預かりサービス充実を求める傾向が強い。だが、24.7%の人は施設入所や利用を断られていた。「認知症の人は入れないと言われた」(松本市、60代男性)、「大声を出す、歩きまわる、夜中に他人の部屋に入って迷惑をかけると言って、ショートステイの利用を断られた」(徳島県60代女性)などと、認知症の症状を理由に拒まれている。

在宅介護を限界まで、続けた末にすがったデイサービスを「付きっきりの世話が必要だから」と断わられ、グループホームへも入所できなかったと言う広島県60代男性は「頼みの綱に断られ、途方にくれた」とつづっている。利用している施設、ヘルパーなどのサービス提供者に問題と思う点が「ある」とした人は、ともに2割弱。スタッフが多忙で、本人が放置されている点を問題視する人が多い。

松本市の40代女性は、「常に尊厳をもった人間として接して欲しい」とも訴えている。一方、「とてもよくしてもらっている」と感謝の言葉を綴ったり、介護職員の増員、待遇改善を求めたりする人も数多くいた。65歳未満で発症した若年性認知症の場合、老人向け施設の利用を本人が納得しないことが多く、専門施設を望む声が寄せられている。

要介護度の認定について問題だと思う点が「ある」とした人は、26.8%。「介護の手間や切なさが反映されない」「認知症調査の時は本人がしっかりしていて、要介護度が低くなる。わずかな調査時間では、実態が分からない」といった不満が出ている。

介護と連携不足との声・医療

医療機関で認知症と診断されて告知を受けた際、気になった点が「あった」としたのは、16.9%。本人を無視して説明するような配慮に欠けた対応や、心の準備がないままに告知された苦しさなどを訴えている。医師や看護師の対応に問題が「ある」とした人は22,2%。「認知症について理解不足の人が多い」との指摘のほか、、「本人に幼稚な言葉を使い、尊重していない態度は不快」上田市50代女性)、「(医師が)本人の顔を見ず、家族の話も聞こうとせず、パソコンで薬と次の予約を打ち込んでいた」木曽郡、60代女性)といった声が寄せられた。

医療機関から介護やケアについて説明・紹介が「なかった」とした人は半数を超え、介護と医療の連携不足も浮き彫りになった。「自分でケアマネージャーや施設を見つけるのに走りまわった。」という人もいた。「介護認定の勧めもなかったので、まだ受けていない。手続きすらわからない」という人もいた。アルツハイマー型などは、今のところ根治法がなく、主な治療は進行を遅らせる薬の服用だ。専門医もまだ少ない。家族から新しい治療薬やワクチンの早期開発、専門医の養成を望む声が相次いだ。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

家族先見えぬ不安

切実な願い

(信濃毎日新聞より)

介護サービス

利用断られる例も

「今後拡充してほしいサービス」(二つまで選択)を尋ねたところ、32.3%の人が特別養護老人ホームを挙げた。ついでショートステイ、補助金などによる家計支援、デイサービスなどの時間延長、グループホームと続く。

精神的な負担が重い認知症の介護では、施設入所や預かりサービス充実を求める傾向が強い。だが、24.7%の人は施設入所や利用を断られていた。「認知症の人は入れないと言われた」(松本市、60代男性)、「大声を出す、歩きまわる、夜中に他人の部屋に入って迷惑をかけると言って、ショートステイの利用を断られた」(徳島県60代女性)などと、認知症の症状を理由に拒まれている。

在宅介護を限界まで、続けた末にすがったデイサービスを「付きっきりの世話が必要だから」と断わられ、グループホームへも入所できなかったと言う広島県60代男性は「頼みの綱に断られ、途方にくれた」とつづっている。利用している施設、ヘルパーなどのサービス提供者に問題と思う点が「ある」とした人は、ともに2割弱。スタッフが多忙で、本人が放置されている点を問題視する人が多い。

松本市の40代女性は、「常に尊厳をもった人間として接して欲しい」とも訴えている。一方、「とてもよくしてもらっている」と感謝の言葉を綴ったり、介護職員の増員、待遇改善を求めたりする人も数多くいた。65歳未満で発症した若年性認知症の場合、老人向け施設の利用を本人が納得しないことが多く、専門施設を望む声が寄せられている。

要介護度の認定について問題だと思う点が「ある」とした人は、26.8%。「介護の手間や切なさが反映されない」「認知症調査の時は本人がしっかりしていて、要介護度が低くなる。わずかな調査時間では、実態が分からない」といった不満が出ている。

介護と連携不足との声・医療

医療機関で認知症と診断されて告知を受けた際、気になった点が「あった」としたのは、16.9%。本人を無視して説明するような配慮に欠けた対応や、心の準備がないままに告知された苦しさなどを訴えている。医師や看護師の対応に問題が「ある」とした人は22,2%。「認知症について理解不足の人が多い」との指摘のほか、、「本人に幼稚な言葉を使い、尊重していない態度は不快」上田市50代女性)、「(医師が)本人の顔を見ず、家族の話も聞こうとせず、パソコンで薬と次の予約を打ち込んでいた」木曽郡、60代女性)といった声が寄せられた。

医療機関から介護やケアについて説明・紹介が「なかった」とした人は半数を超え、介護と医療の連携不足も浮き彫りになった。「自分でケアマネージャーや施設を見つけるのに走りまわった。」という人もいた。「介護認定の勧めもなかったので、まだ受けていない。手続きすらわからない」という人もいた。アルツハイマー型などは、今のところ根治法がなく、主な治療は進行を遅らせる薬の服用だ。専門医もまだ少ない。家族から新しい治療薬やワクチンの早期開発、専門医の養成を望む声が相次いだ。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月16日

認知症ケア報酬拡充・認知症長寿社会パート1

認知症長寿社会 パート1

認知症ケア報酬拡充

12年度改定で検討

(信濃毎日新聞より)

長浜博行厚生労働副大臣は3月3日、厚労省で信濃毎日新聞の取材に応じ、2012年度に予定される次期介護保険制度改正で、認知症ケアに関わる介護報酬の拡充を検討する考えを明らかにした。さらに、12年度は医療の診療報酬改定も重なるーとして、制度のあり方について、介護と医療の役割分担を含めて、「今までより広い論議ができる」との見方を示した。

職員の専門教育が必要

認知症ケアの介護報酬は09年度改定で、専門的研修を受けた人材を配置する施設への「認知症専門加算」などが設けられた。認知症の人が増加する中、認知症介護の環境整備が求められており、、12年度改定で、更なる報酬の充実が焦点となりそうだ。

長浜副大臣は、認知症介護の現状について、「介護保険導入から10年たっても、まだ社会全体で受け止める状況にはなっていない部分がある」との認識を示し、課題として、介護者が心身ともに追い詰められないような在宅サービスの拡充を挙げた。また、暴力や徘徊などの症状を理由に、認知症の人が施設から入所や利用を断られている状況に対し、「適切なケアができないのに(症状の激しい人を)受け入れると利用者、施設職員双方が悲劇的な状況になる」と指摘。受け入れ態勢を整えるためには、介護施設の専門教育が必要だとした。

一方民主党が昨年8月の衆院選で掲げた「介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる」との政権公約が実現していない点については、「実現に向けて法律の枠組みなどを検討している」と説明した。全国で40万人を超える待機者がいる特別養護老人ホームなどの整備に関しては「自宅か特養かではなく、様々な場所で、暮らせるよう、グループホームや高齢者専用の賃貸住宅の整備を進める」と述べた。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

認知症ケア報酬拡充

12年度改定で検討

(信濃毎日新聞より)

長浜博行厚生労働副大臣は3月3日、厚労省で信濃毎日新聞の取材に応じ、2012年度に予定される次期介護保険制度改正で、認知症ケアに関わる介護報酬の拡充を検討する考えを明らかにした。さらに、12年度は医療の診療報酬改定も重なるーとして、制度のあり方について、介護と医療の役割分担を含めて、「今までより広い論議ができる」との見方を示した。

職員の専門教育が必要

認知症ケアの介護報酬は09年度改定で、専門的研修を受けた人材を配置する施設への「認知症専門加算」などが設けられた。認知症の人が増加する中、認知症介護の環境整備が求められており、、12年度改定で、更なる報酬の充実が焦点となりそうだ。

長浜副大臣は、認知症介護の現状について、「介護保険導入から10年たっても、まだ社会全体で受け止める状況にはなっていない部分がある」との認識を示し、課題として、介護者が心身ともに追い詰められないような在宅サービスの拡充を挙げた。また、暴力や徘徊などの症状を理由に、認知症の人が施設から入所や利用を断られている状況に対し、「適切なケアができないのに(症状の激しい人を)受け入れると利用者、施設職員双方が悲劇的な状況になる」と指摘。受け入れ態勢を整えるためには、介護施設の専門教育が必要だとした。

一方民主党が昨年8月の衆院選で掲げた「介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる」との政権公約が実現していない点については、「実現に向けて法律の枠組みなどを検討している」と説明した。全国で40万人を超える待機者がいる特別養護老人ホームなどの整備に関しては「自宅か特養かではなく、様々な場所で、暮らせるよう、グループホームや高齢者専用の賃貸住宅の整備を進める」と述べた。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月15日

予防のためのストレス学

予防のためのストレス学

(畔柳修・ライフデザイン研究所所長より)

「悩みタイム」だけ悩む

私はメンタルヘルスに関する講演でよく「悩みタイムの設定」と「心の線引き」を勧めています。「悩みタイム」とは、毎日同じ時刻、同じ場所だけで悩むことにするというアイディアです。悩みやフラストレーションを感じたら、悩みの内容を紙などにメモしておいて、悩みタイムになるまでは、そのことを忘れてしまいます。設定した時間になったら、自分の悩みに全神経を集中させ、終了したらその場を離れ、悩みのことはきれいさっぱり忘れます。

このアイディアは、先延ばしするだけのテクニックですが、悩みの大半はこの時間を迎えるまでに大きな悩みではなくなっています。私たちは職場のストレスを家庭に持ち込み、家族に八つ当たりするなど、一つのストレスが次のストレスを誘発させてしまうことがしばしばですが、そういった悪循環を断ち切るアイディアとして勧めているのが、「心の線引き」です。

例えば、夫婦などで旅行に出掛けるときには、日常の出来事は自宅においていきます。玄関を1歩出たら、我が家のことは振り返らないようにします。いくら気がかりなことがあっても、それはわが家に帰宅してから思い出せばいいことですから、旅行を楽しむためにも日ごろの生活の延長を持ち込まず、新鮮な感動や体験を満喫しましょう。もしあせって考えても仕方がない、考えがまとまらず堂々巡りをしていると感じたら読書や料理など自分の好きな何かに一点集中してみましょう。

特に何かを制作する行為は、その結果を具体的に目の前で実感することができるので、達成感や満足感も味わうことができます。あなたのライフスタイルや状況に合わせて、取り入れていただけたら幸いです。

納得です。私もこの方法を取り入れて実践しています。神経を集中させるのにとっても役立ちます。いいアイディアが浮かばないときは違う仕事に熱中したり自分の好きなことに熱中するように自分自信の気持ちの持ち方を替えています。是非皆さん「心の線引き」を実践して見たらいかがでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(畔柳修・ライフデザイン研究所所長より)

「悩みタイム」だけ悩む

私はメンタルヘルスに関する講演でよく「悩みタイムの設定」と「心の線引き」を勧めています。「悩みタイム」とは、毎日同じ時刻、同じ場所だけで悩むことにするというアイディアです。悩みやフラストレーションを感じたら、悩みの内容を紙などにメモしておいて、悩みタイムになるまでは、そのことを忘れてしまいます。設定した時間になったら、自分の悩みに全神経を集中させ、終了したらその場を離れ、悩みのことはきれいさっぱり忘れます。

このアイディアは、先延ばしするだけのテクニックですが、悩みの大半はこの時間を迎えるまでに大きな悩みではなくなっています。私たちは職場のストレスを家庭に持ち込み、家族に八つ当たりするなど、一つのストレスが次のストレスを誘発させてしまうことがしばしばですが、そういった悪循環を断ち切るアイディアとして勧めているのが、「心の線引き」です。

例えば、夫婦などで旅行に出掛けるときには、日常の出来事は自宅においていきます。玄関を1歩出たら、我が家のことは振り返らないようにします。いくら気がかりなことがあっても、それはわが家に帰宅してから思い出せばいいことですから、旅行を楽しむためにも日ごろの生活の延長を持ち込まず、新鮮な感動や体験を満喫しましょう。もしあせって考えても仕方がない、考えがまとまらず堂々巡りをしていると感じたら読書や料理など自分の好きな何かに一点集中してみましょう。

特に何かを制作する行為は、その結果を具体的に目の前で実感することができるので、達成感や満足感も味わうことができます。あなたのライフスタイルや状況に合わせて、取り入れていただけたら幸いです。

納得です。私もこの方法を取り入れて実践しています。神経を集中させるのにとっても役立ちます。いいアイディアが浮かばないときは違う仕事に熱中したり自分の好きなことに熱中するように自分自信の気持ちの持ち方を替えています。是非皆さん「心の線引き」を実践して見たらいかがでしょうか。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月14日

甘夏の皮むき・マーマレード作り

ウンちゃん宅の甘夏をたくさん頂きました。皮はジャム作りです。皮の中綿を

出来るだけそぎ取ります。細かく刻んでコトコト煮ます。

マーマレード作り、皆でやればとっても早い!

3回ほどあくだしをして煮こぼします。その後圧力鍋にかけます。

みなさまお疲れ様でした。美味しいジャムを作りましょう!

甘夏の実は今日のおやつです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月14日

今日の午後はカラオケを楽しみました。

今日の午後は急に雨が降ってきたので外でのレクレーションを中止

カラオケを楽しみました。瀬戸の花嫁を歌いましたが声が出ませ~ん

I 様は石原裕次郎の曲が十八番でいつ聴いてももうっとりで~す

K様民謡の津軽あいや節を披露

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月14日

母からの絵手紙

母から月に2回ほど絵手紙が届きます。

皆さんに見てもらおうと2人3脚の廊下の壁に貼ってあります。

私は絵心がなく簡単な手紙で終わってしまいます。

41枚ほど貼ってあります。

季節ごとに時計回りに壁に貼りましたが時期がちがう物もあるようです。

母の愛情がこもった絵手紙をご覧頂きました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月14日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

8.早老症

10歳から40歳までに急速に老化が進行して、禿頭、白髪、皮膚のしわ、白内障、しゃがれ声など老化の特徴が急速に出現する病気です。介護保険では早老症として、ウェルナー症候群、プロジェリア症候群、コケイン症候群を上げています。いずれも、傷ついた染色体(DNA)を修復する遺伝子に変異が起こったため、発生する遺伝子病です。

生後6ヶ月から2歳までに発症するプロジェリア昇降群はきわめて希で、日光に当たると皮膚がびらん状態にになり皮膚がんが発生しやすいコケイン症候群も希な病気です。ウェルナー症候群は比較的多いものの、臨床医でも診察することは先ずありません。

皮膚の老化、動脈硬化の進行、骨の成長障害による低身長骨粗鬆症などの、老人性変化が普通より十倍から数十倍のスピードで進行します。甲状腺機能低下症や糖尿病を合併していることも少なくありません。最終的には動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞が死亡原因になることが多いようです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

8.早老症

10歳から40歳までに急速に老化が進行して、禿頭、白髪、皮膚のしわ、白内障、しゃがれ声など老化の特徴が急速に出現する病気です。介護保険では早老症として、ウェルナー症候群、プロジェリア症候群、コケイン症候群を上げています。いずれも、傷ついた染色体(DNA)を修復する遺伝子に変異が起こったため、発生する遺伝子病です。

生後6ヶ月から2歳までに発症するプロジェリア昇降群はきわめて希で、日光に当たると皮膚がびらん状態にになり皮膚がんが発生しやすいコケイン症候群も希な病気です。ウェルナー症候群は比較的多いものの、臨床医でも診察することは先ずありません。

皮膚の老化、動脈硬化の進行、骨の成長障害による低身長骨粗鬆症などの、老人性変化が普通より十倍から数十倍のスピードで進行します。甲状腺機能低下症や糖尿病を合併していることも少なくありません。最終的には動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞が死亡原因になることが多いようです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年05月13日

5月前半スタッフ会議及び勉強会

今日の夕方16:30~19:00まで5月前半のスタッフ会議及び勉強会を行ないました

7月7日七夕の行事はご家族様とそうめん流しを企画

8月15日は2人3脚祭を企画

地域の方やご家族様をご招待

実行委員が6名選ばれました

お店を出したい方は2人3脚

実行委員までお申込みください!

南側の駐車場や芝生で開催の予定

ふるってお申込みください!

勉強会ではセンター方式のシートの書き方や

入浴嫌いの方の心理状態について・入浴の効能について

一人ひとり意見を出し合っていただき、出された意見をみんなで話し合いました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月13日

ワーク&ライフバランスの時代

仕事と生活の調和

ワーク&ライフバランスの時代

(ヒューマン・コミュニケーション研究所長・渡邉嘉子氏より)

日本の働く人たちは、せっかく有給休暇が定められているのに、それを取得しないで消滅させている人たちが少なくありません。諸外国の人から「なんともったいない!信じられない!」と驚かれています。有給休暇、働く人が休息をとって、心と身体の健康を保ち、健全に仕事と生活のバランスを保っていくためのものです。

日本の法律では、雇用半年後から10日の有給を取得できることが定められています。1年の8割以上を勤務していれば、一年半後には11日の取得が出来、6年後には20日まで増加していきます。

ところが現在の日本の有給休暇所得率は47.4%(平成20年)は半分も満たしていません。この背景には、日本人特有の「遠慮」や「休み返上で働くのが仕事熱心」という昔からの考えがあります。しかし、長い人生を充実させるため、適度の休息は欠かせません。家族との思い出を作ったり、自分を磨いたりする時間も必要です。

優秀な人材を呼ぶ魅力にも

現在は、もはや「滅私奉公」の時代ではなく、自分を大切にして、健康な心と体で仕事・社会に貢献する」時代です。若いときは、少々の疲れがあっても、早く体調が回復しますが、30代の半ばあたりから、だんだん無理がきかなくなるものです。若いつもりで休みがなく働き、もし過労死の事態を招いてしまったら、会社の評判まで悪くなります。職場全体で、有給休暇を取れる職場風土を作っていきましょう。

その為には、上司の方から率先して取得してください。仕事の全体状況やスケジュールを考えながら計画を立て、皆が有給休暇を取れるようになった例もあります。高い有給休暇の取得率は、魅力的な職場の証明です。優秀な人材が集まる傾向も出てきています。

良い職場を作り、良い仕事をしていくために、みんなで有給休暇取得を推進していきましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

ワーク&ライフバランスの時代

(ヒューマン・コミュニケーション研究所長・渡邉嘉子氏より)

日本の働く人たちは、せっかく有給休暇が定められているのに、それを取得しないで消滅させている人たちが少なくありません。諸外国の人から「なんともったいない!信じられない!」と驚かれています。有給休暇、働く人が休息をとって、心と身体の健康を保ち、健全に仕事と生活のバランスを保っていくためのものです。

日本の法律では、雇用半年後から10日の有給を取得できることが定められています。1年の8割以上を勤務していれば、一年半後には11日の取得が出来、6年後には20日まで増加していきます。

ところが現在の日本の有給休暇所得率は47.4%(平成20年)は半分も満たしていません。この背景には、日本人特有の「遠慮」や「休み返上で働くのが仕事熱心」という昔からの考えがあります。しかし、長い人生を充実させるため、適度の休息は欠かせません。家族との思い出を作ったり、自分を磨いたりする時間も必要です。

優秀な人材を呼ぶ魅力にも

現在は、もはや「滅私奉公」の時代ではなく、自分を大切にして、健康な心と体で仕事・社会に貢献する」時代です。若いときは、少々の疲れがあっても、早く体調が回復しますが、30代の半ばあたりから、だんだん無理がきかなくなるものです。若いつもりで休みがなく働き、もし過労死の事態を招いてしまったら、会社の評判まで悪くなります。職場全体で、有給休暇を取れる職場風土を作っていきましょう。

その為には、上司の方から率先して取得してください。仕事の全体状況やスケジュールを考えながら計画を立て、皆が有給休暇を取れるようになった例もあります。高い有給休暇の取得率は、魅力的な職場の証明です。優秀な人材が集まる傾向も出てきています。

良い職場を作り、良い仕事をしていくために、みんなで有給休暇取得を推進していきましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月13日

5月8日付け読売新聞記事

2010年05月12日

冨士ブログ村に参加

今日の夕方は冨士ブログ村に参加しました。

トラックバックの方法を教えていただきました。

M-net富士校たじマネさんのブログから集合写真いただきま~す<ペコリ>

総勢20名多いに盛り上がりました。

始めての参加の方も多かったです。

2次会の夕食でも意気投合

これから宜しくお願いいたします。初参加された方は

富士君

りえこさん

YUIさん

トラックバックの方法を教えていただきました。

M-net富士校たじマネさんのブログから集合写真いただきま~す<ペコリ>

総勢20名多いに盛り上がりました。

始めての参加の方も多かったです。

2次会の夕食でも意気投合

これから宜しくお願いいたします。初参加された方は

富士君

りえこさん

YUIさん

タグ :冨士ブログ村

2010年05月12日

2010年05月12日

2010年05月12日

ケアからみたアルツハイマー病と脳血管性認知症

ケアからみたアルツハイマー病

と脳血管性認知症

(朝田隆医師より)

解剖学的に大脳は外側あるいは表面(皮質もしくは灰白質と呼ばれます)と、内側(髄質もしくは白質)との分けられます。アルツハイマー病では、皮質の神経細胞が死滅することで大脳は外側から萎縮していきます。「アルツハイマー病の進行」とは神経細胞死がより広範囲に及ぶことであり、それとともに認知症症状は悪化していきます。最終的には消しゴムで消し去ったかのように消滅してしまいます。

これに対して脳血管性認知症では、髄質に大小さまざまな梗塞や出血が見られます。この髄質には神経細胞はなく、大脳内部を交互にネットワークする神経線維が走っているため、脳血管性認知症ではこのネットワーク網が随所で断ち切られ、表面の神経細胞は残っていてもその有効利用ができなくなります。

しかし、残りの部分は正常に保たれますから、記憶障害などの認知症状は部分的なものにとどまります。こうした状態が「まだら認知症」などと呼ばれることもあります。

このような病気のメカニズムは異なりますが、二つの疾患にみられる症状は基本的にはそう違いません。もちろん徘徊のようにアルツハイマー病に、感情失禁(ふさわしくない状況でみられる泣き笑い)のように、脳血管性認知症に比較的特徴と思われる症状があり、こうした症状は、両者を区別するうえで役立ちます。

一方ケアに関しては、いずれであっても患者さんの心理状況の理解が基本になることはいうまでもありません。アルツハイマー病と脳血管性認知症の心理特性の違いについて、室伏君子先生は次のように説明されています。

アルツハイマー病には基本的な心理として強い不安や自信のなさがあります。いいかえれば一人にしておかれる孤独な状況は、苦手ですから介護側にはスキンシップ的に密着するアプローチが望まれます。また、虚構の世界に生きていて、直感や感性で判断するので、理屈や損得は通用しません。つまり、説得するよりも理屈はともかく本人に納得してもらえばいいということです。

脳血管性認知症では、自分のペースを乱されることをとても嫌がります。たとえばせかされたり、まわりに沢山の人がいるような状況です。したがって静かな環境で、ゆっくりした対応が求められます。また人見知りや人の好き嫌いがはっきりしている傾向があるので、誰とでも気楽につきあうことはできません。このことはデイケアなどに参加するときに留意すべきでしょう。

さらに、認知症があっても健常人同様に、理屈や損得の通用する現実世界で生きているので、理屈にあった筋道の通った説明をする必要があります。以上のような相違を抑えつつも、いずれのタイプの認知症であっても、以下の点が基本になると考えます。

すなわち、尊重して受け入れようという態度で接する、急激な変化は避ける、能力に応じた適切な刺激と運動メニューを作る、孤独にさせない、などです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

と脳血管性認知症

(朝田隆医師より)

解剖学的に大脳は外側あるいは表面(皮質もしくは灰白質と呼ばれます)と、内側(髄質もしくは白質)との分けられます。アルツハイマー病では、皮質の神経細胞が死滅することで大脳は外側から萎縮していきます。「アルツハイマー病の進行」とは神経細胞死がより広範囲に及ぶことであり、それとともに認知症症状は悪化していきます。最終的には消しゴムで消し去ったかのように消滅してしまいます。

これに対して脳血管性認知症では、髄質に大小さまざまな梗塞や出血が見られます。この髄質には神経細胞はなく、大脳内部を交互にネットワークする神経線維が走っているため、脳血管性認知症ではこのネットワーク網が随所で断ち切られ、表面の神経細胞は残っていてもその有効利用ができなくなります。

しかし、残りの部分は正常に保たれますから、記憶障害などの認知症状は部分的なものにとどまります。こうした状態が「まだら認知症」などと呼ばれることもあります。

このような病気のメカニズムは異なりますが、二つの疾患にみられる症状は基本的にはそう違いません。もちろん徘徊のようにアルツハイマー病に、感情失禁(ふさわしくない状況でみられる泣き笑い)のように、脳血管性認知症に比較的特徴と思われる症状があり、こうした症状は、両者を区別するうえで役立ちます。

一方ケアに関しては、いずれであっても患者さんの心理状況の理解が基本になることはいうまでもありません。アルツハイマー病と脳血管性認知症の心理特性の違いについて、室伏君子先生は次のように説明されています。

アルツハイマー病には基本的な心理として強い不安や自信のなさがあります。いいかえれば一人にしておかれる孤独な状況は、苦手ですから介護側にはスキンシップ的に密着するアプローチが望まれます。また、虚構の世界に生きていて、直感や感性で判断するので、理屈や損得は通用しません。つまり、説得するよりも理屈はともかく本人に納得してもらえばいいということです。

脳血管性認知症では、自分のペースを乱されることをとても嫌がります。たとえばせかされたり、まわりに沢山の人がいるような状況です。したがって静かな環境で、ゆっくりした対応が求められます。また人見知りや人の好き嫌いがはっきりしている傾向があるので、誰とでも気楽につきあうことはできません。このことはデイケアなどに参加するときに留意すべきでしょう。

さらに、認知症があっても健常人同様に、理屈や損得の通用する現実世界で生きているので、理屈にあった筋道の通った説明をする必要があります。以上のような相違を抑えつつも、いずれのタイプの認知症であっても、以下の点が基本になると考えます。

すなわち、尊重して受け入れようという態度で接する、急激な変化は避ける、能力に応じた適切な刺激と運動メニューを作る、孤独にさせない、などです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月11日

風船バレーで盛り上がり

今日の午後男性対女性で風船バレーをし、盛り上がりました。

男性は立ち上がりムキになって打ち込んでいます。

長いラリーが続いています。結局同点の引き分けでした。

お手製のネットを張り対戦です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月11日

今日のメニューは海鮮炒め

今日のメニューは海鮮炒めだそうですよ。皆さんでお手伝い。

生活リハビリの一環で日常生活の色々なことを手伝っていただきます。

海鮮炒めとカブのそぼろ煮・味噌汁・デザートはオレンジです

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月11日

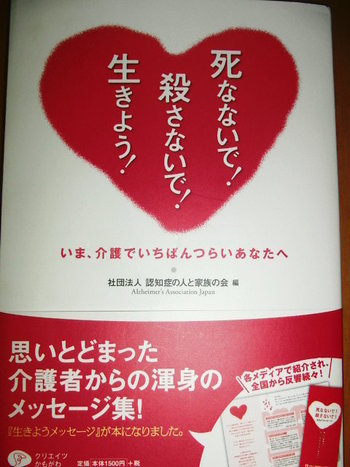

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

もう少しもう少しと

自分を励まして

(埼玉県・女性・65歳)

若年性レビー小体型認知症の夫を在宅で五年半、病院・療養型・そして新型特養と移りました。現在、身体障害1級・要介護5、寝たきり・胃ろうです。五年半は、私が浮気をしているという妄想に苦しめられました。そのうちにパーキンソン症状が出始め、イライラを私にぶつけ、精神的に追い詰められてしまいました。夫がデイサービスから帰ってくる時間になると心臓・胃がおかしくなり痛み出します。外出して駅のホームで待っていると、入ってくる電車にフラフラと近寄って行ってしまうようになり、ハッとすることも多くなってきました。

夫を殺そうとは思いませんでしたが、私が死ぬことで終わりにしようと思っていました。後は死ぬ時期をいつにしようと考える毎日でした。そんな私が踏みとどまれたのは、いつでも相談に乗ってくれる主治医、ケアマネージャー、病院の送迎などをしてくれる私の弟夫婦たち、そして友だち、ご近所の方々の手助けでした。

そして何よりもパーキンソン症状で動けない夫はどうなるのだろうという心配(私には子どもがおりませんし、夫の兄弟はあてになりません)。皆がこれだけ応援してくれるのだから、もうすこし頑張ってみよう、もう少しもう少し、と10年余りが過ぎました。

今は特養のベッドで穏かに眠る夫を見るといとおしく、死なないでよかったとしみじみ思います。少し時間ができた今は、キャラバンメイトとしてサポーター養成講座で家族の立場で参加し、「死なないで、殺さないで」「追い込まれる前に声に出してください」とお願いしています。

介護者同士が一番分かりあえます。ともに話し、ともに泣いて、今はつらいでしょうが、もう少しもう少しと自分を励まし生きていきましょう。そして悲しいことですが、いつか必ず終わりが来ます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

もう少しもう少しと

自分を励まして

(埼玉県・女性・65歳)

若年性レビー小体型認知症の夫を在宅で五年半、病院・療養型・そして新型特養と移りました。現在、身体障害1級・要介護5、寝たきり・胃ろうです。五年半は、私が浮気をしているという妄想に苦しめられました。そのうちにパーキンソン症状が出始め、イライラを私にぶつけ、精神的に追い詰められてしまいました。夫がデイサービスから帰ってくる時間になると心臓・胃がおかしくなり痛み出します。外出して駅のホームで待っていると、入ってくる電車にフラフラと近寄って行ってしまうようになり、ハッとすることも多くなってきました。

夫を殺そうとは思いませんでしたが、私が死ぬことで終わりにしようと思っていました。後は死ぬ時期をいつにしようと考える毎日でした。そんな私が踏みとどまれたのは、いつでも相談に乗ってくれる主治医、ケアマネージャー、病院の送迎などをしてくれる私の弟夫婦たち、そして友だち、ご近所の方々の手助けでした。

そして何よりもパーキンソン症状で動けない夫はどうなるのだろうという心配(私には子どもがおりませんし、夫の兄弟はあてになりません)。皆がこれだけ応援してくれるのだから、もうすこし頑張ってみよう、もう少しもう少し、と10年余りが過ぎました。

今は特養のベッドで穏かに眠る夫を見るといとおしく、死なないでよかったとしみじみ思います。少し時間ができた今は、キャラバンメイトとしてサポーター養成講座で家族の立場で参加し、「死なないで、殺さないで」「追い込まれる前に声に出してください」とお願いしています。

介護者同士が一番分かりあえます。ともに話し、ともに泣いて、今はつらいでしょうが、もう少しもう少しと自分を励まし生きていきましょう。そして悲しいことですが、いつか必ず終わりが来ます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年05月10日

今日の夕方はスタッフ独自で施設内研修

今日の夕方はスタッフ独自で施設内研修を行ないました。

今日の講師は介護福祉士のS・Tさんです。

本日のテーマは誤嚥時の対応と食事の介助の仕方です。

皆さん真剣に聴講しています。

調理パートさんたちは全員参加です。スゴーイ!

S・Tさん2時間お疲れ様でした。盛り上がっていましたネ

全員が講師役になるので皆さん真剣です。大変勉強になりました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ