ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年02月28日

魚釣りゲームで孫と対戦

孫と共に魚釣りゲームにチャレン(Aちゃん・Kクンガンバレ!)

4:3でバアバの負けでした

口が開いた瞬間に磁石つきの釣り竿で魚を釣り上げます

クルクル回っているので結構タイミングが難しいで~す

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月28日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

きっと人生の大きな宝物となって返ってくる

(三重県・女性・59歳)

三六分の九.分母は結婚歴、分子は夫のアルツハイマー病歴年数です。まったく予想もしていなかった人生を歩むことになってしまいました。待望のアリセプトも効力はありませんでした。最初の頃は先のことを案じるばかり。誰にも相談できず、暗い気持ちで過ごしていました。

そんな折、夫が接触事故を起こしたのをきっかけに運転をやめさせ、私の運転で帰宅中のことです。前方の大型ダンプが車線を間違えたのか、私たち軽自動車めがけて迫ってきました。私は瞬間、これで二人一緒に死ねる、と思い覚悟しました。本当にぶつかる寸前でトラックの運転手が気づいたのか、私の左側にたまたまあった待避所にすっとよけ、何事もなかったように時が戻りました。

あの出来事は忘れられません。そして神様に「もう少し生きなさい」と言われた気がしました。そのあたりで私の死にたい気持ちはおさまったような気がします。しかし、夫の病が進行するにつれ、徘徊が始まり、探し回る日々、。自分の死は考えなかったものの「戻ってこなくていいや、もう知らない」と、心配しつつ心のどこかで、いやな私がささやきます。後で自分を責めるのも嫌な気分でした。

四年前入院。それから一年して運よく新設の施設に入所できました。スタッフの方々にも恵まれ有難く思っています。毎日顔を見に行くのが日課となっています。長かった嵐の時期もようやくおさまり、今はやっと落ちつきました。今やっと、本人の立場に立って 考えられるようになりました。この状態が少しでも長く続くように願っています。それが私の支えなのです。

現在大変な思いをされている方、難しいかもしれませんが、ご自分を大切に少しでもチャンスがあれば、自分にとって楽しいことを考えるだけでも力になると思います。けっして悪いことばかりは続きません。介護を乗り越えたということが、きっと人生の大きな宝物となって返ってくる、と信じています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

きっと人生の大きな宝物となって返ってくる

(三重県・女性・59歳)

三六分の九.分母は結婚歴、分子は夫のアルツハイマー病歴年数です。まったく予想もしていなかった人生を歩むことになってしまいました。待望のアリセプトも効力はありませんでした。最初の頃は先のことを案じるばかり。誰にも相談できず、暗い気持ちで過ごしていました。

そんな折、夫が接触事故を起こしたのをきっかけに運転をやめさせ、私の運転で帰宅中のことです。前方の大型ダンプが車線を間違えたのか、私たち軽自動車めがけて迫ってきました。私は瞬間、これで二人一緒に死ねる、と思い覚悟しました。本当にぶつかる寸前でトラックの運転手が気づいたのか、私の左側にたまたまあった待避所にすっとよけ、何事もなかったように時が戻りました。

あの出来事は忘れられません。そして神様に「もう少し生きなさい」と言われた気がしました。そのあたりで私の死にたい気持ちはおさまったような気がします。しかし、夫の病が進行するにつれ、徘徊が始まり、探し回る日々、。自分の死は考えなかったものの「戻ってこなくていいや、もう知らない」と、心配しつつ心のどこかで、いやな私がささやきます。後で自分を責めるのも嫌な気分でした。

四年前入院。それから一年して運よく新設の施設に入所できました。スタッフの方々にも恵まれ有難く思っています。毎日顔を見に行くのが日課となっています。長かった嵐の時期もようやくおさまり、今はやっと落ちつきました。今やっと、本人の立場に立って 考えられるようになりました。この状態が少しでも長く続くように願っています。それが私の支えなのです。

現在大変な思いをされている方、難しいかもしれませんが、ご自分を大切に少しでもチャンスがあれば、自分にとって楽しいことを考えるだけでも力になると思います。けっして悪いことばかりは続きません。介護を乗り越えたということが、きっと人生の大きな宝物となって返ってくる、と信じています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月27日

ばらの折り紙

本日つどいで飾られた薔薇です。色画用紙や広告。包み紙で大~小まで

色とりどりでとっても美しい!木村さんの愛情一杯の作品です

色とりどりでとっても美しい!木村さんの愛情一杯の作品です

折り紙で作った薔薇です。認知症の人と家族の会の世話人・木村さんの作品です

いただいて帰ります。茎と葉をつけて2人3脚に飾ってみたいと思います

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月27日

認知症の人と家族の会つどい

本日フィランセにおいて認知症の人と家族の会(静岡県支部)のつどいが行なわれました

天間謡泉会の三味線の勝浦様、山瀬様、尺八・太鼓の佐野様

ソラン節・武田節・東京音頭・佐渡おけさ・米節・小諸馬子唄・農兵節

軽あいや節・黒田節・花笠音頭等歌を皆さんと共に歌いました。

民謡はお三方とっても艶のある声で聞きほれてしまいました。

是非2人3脚にもボランティアで着ていただき区名刺をお渡ししました。

また近状の皆さんに声をかけて集まっていただきましょう

三味線のあとはグループワークで2時間じっくり話し合いが行なわれました。

私のグループでは認知症の方本人が参加され、今の自分の思いを話されました

ここをクリックすると大きく見ることができます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月26日

サッカーボールでリハビリ

サッカーで遊びました。歩けない利用者さんも俊敏に足を動かされたのでビックリ

ここをクリックするとサッカー遊びの様子を大きく見ることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月26日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第2章 高度な在宅医療と在宅ケア

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

6.膀胱留置カテーテル、導尿法

膀胱に尿が溜まってくると、膀胱壁の進展受容体からの刺激が骨盤神経を介して大脳にある高位排尿中枢に伝達され、尿意が発生します。高位排尿中枢から脳幹部の上位排尿中枢を介して下位排尿中枢に指令が伝えられると、排尿反射がおこり、膀胱の筋肉が収縮し、内尿道括約筋が弛緩して尿が尿道を通って体外に排出されます。これが排尿のメカニズムです。

尿の出方が悪くなり(排尿困難)、尿が出なくなる、(尿閉)になると、不快感、苦痛、不眠などの辛い症状が出現し、尿路感染症、水腎症、腎不全、膀胱破裂など命に関わる状態にもなる可能性があります。このような場合には、カテーテルを使って膀胱から尿を排泄する必要があります。これを導尿と呼びます。

導尿の必要となる疾患は、①.脊髄損傷・脳卒中・骨盤内手術後・糖尿病性神経症や神経難病などによる神経障害②.膀胱腫瘍、膀胱損傷などの膀胱疾患③.前立腺肥大、前立腺がん、尿道狭窄などの尿道疾患などがあります。また、薬物による排尿困難や、尿による汚染が問題になる場合(褥創など)、介護上の問題でおむつ交換が困難な場合などが、一時的あるいは相対的適応といえます。

導尿法としてしては、膀胱にカテーテル(バルンカテーテル)を留置する方法と、導尿後カテーテルを抜き去る間歇的導尿法があります。間歇的導尿法は、本人あるいは家族が1日5~6回実施しなければならない手間がかかりますが、感染症などの合併症が少ないこと、カテーテル留置する不快感がないこと、尿をためる膀胱機能が維持されることなどのメリットがあります。脊髄損傷などの患者さんなどが、使いやすい導尿キットを使って実施します。

一般的な方法が、抜けないように滅菌蒸留水を入れたバルンカテーテルを膀胱に留置する膀胱留置カテーテル法です。手間がかからないのですが、不快感があること、尿路感染症や膀胱結石をおこしやすいこと、カテーテルが詰まったり、接続部が抜けたりするトラブルが発生しやすいことなどのデメリットがあります。カテーテルの交換は2~4週間に1回で、医師あるいは看護師が行います。沈殿物の除去やカテーテルがつまらないように、生理食塩水などで膀胱洗浄する場合があります。

膀胱カテーテルを留置している利用者に接するヘルパーが留意しなければならない点をあげます。

①.認知障害や意識障害のある利用者が、カテーテルを引き抜かないように注意すること。

②.清拭や更衣、シーツ交換、移動などのケア中に、カテーテルや導尿チューブを引っ張らないこと。

③.カテーテルなどのねじれや折れ曲がりに注意して、スムーズに尿が流れていることを確認すること。

④.蓄尿バックなどを身体より高い位置に置くと、尿の流失が妨げられるだけでなく、尿が膀胱に逆流して感染症の原因にもなるので注意をすること。

⑤.尿が濁ったり血液が混じるようなことがあれば、速やかに医師・看護師に連絡をすること。

⑥.陰部の清潔に特に注意すること。

⑦.尿道口に膿や血液が付着している場合、速やかに医師・看護師に連絡をとること。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

6.膀胱留置カテーテル、導尿法

膀胱に尿が溜まってくると、膀胱壁の進展受容体からの刺激が骨盤神経を介して大脳にある高位排尿中枢に伝達され、尿意が発生します。高位排尿中枢から脳幹部の上位排尿中枢を介して下位排尿中枢に指令が伝えられると、排尿反射がおこり、膀胱の筋肉が収縮し、内尿道括約筋が弛緩して尿が尿道を通って体外に排出されます。これが排尿のメカニズムです。

尿の出方が悪くなり(排尿困難)、尿が出なくなる、(尿閉)になると、不快感、苦痛、不眠などの辛い症状が出現し、尿路感染症、水腎症、腎不全、膀胱破裂など命に関わる状態にもなる可能性があります。このような場合には、カテーテルを使って膀胱から尿を排泄する必要があります。これを導尿と呼びます。

導尿の必要となる疾患は、①.脊髄損傷・脳卒中・骨盤内手術後・糖尿病性神経症や神経難病などによる神経障害②.膀胱腫瘍、膀胱損傷などの膀胱疾患③.前立腺肥大、前立腺がん、尿道狭窄などの尿道疾患などがあります。また、薬物による排尿困難や、尿による汚染が問題になる場合(褥創など)、介護上の問題でおむつ交換が困難な場合などが、一時的あるいは相対的適応といえます。

導尿法としてしては、膀胱にカテーテル(バルンカテーテル)を留置する方法と、導尿後カテーテルを抜き去る間歇的導尿法があります。間歇的導尿法は、本人あるいは家族が1日5~6回実施しなければならない手間がかかりますが、感染症などの合併症が少ないこと、カテーテル留置する不快感がないこと、尿をためる膀胱機能が維持されることなどのメリットがあります。脊髄損傷などの患者さんなどが、使いやすい導尿キットを使って実施します。

一般的な方法が、抜けないように滅菌蒸留水を入れたバルンカテーテルを膀胱に留置する膀胱留置カテーテル法です。手間がかからないのですが、不快感があること、尿路感染症や膀胱結石をおこしやすいこと、カテーテルが詰まったり、接続部が抜けたりするトラブルが発生しやすいことなどのデメリットがあります。カテーテルの交換は2~4週間に1回で、医師あるいは看護師が行います。沈殿物の除去やカテーテルがつまらないように、生理食塩水などで膀胱洗浄する場合があります。

膀胱カテーテルを留置している利用者に接するヘルパーが留意しなければならない点をあげます。

①.認知障害や意識障害のある利用者が、カテーテルを引き抜かないように注意すること。

②.清拭や更衣、シーツ交換、移動などのケア中に、カテーテルや導尿チューブを引っ張らないこと。

③.カテーテルなどのねじれや折れ曲がりに注意して、スムーズに尿が流れていることを確認すること。

④.蓄尿バックなどを身体より高い位置に置くと、尿の流失が妨げられるだけでなく、尿が膀胱に逆流して感染症の原因にもなるので注意をすること。

⑤.尿が濁ったり血液が混じるようなことがあれば、速やかに医師・看護師に連絡をすること。

⑥.陰部の清潔に特に注意すること。

⑦.尿道口に膿や血液が付着している場合、速やかに医師・看護師に連絡をとること。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月25日

恒例スタッフ会議・センター方式勉強会

今日は16時30分~19時00分まで高齢のスタッフ会議及び

センター方式勉強会を行ないました。月2回、認知症の方・本人さん

を理解すため行なっています。習ったばかりのバリデーション療法も

合わせてセンター方式を行なってみました。活発な意見が交わされました。

公休の方々が集まってきます。お疲れ様でした。感謝感謝です。

公休の方々が集まってきます。お疲れ様でした。感謝感謝です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月25日

認知症の人と家族の会 パート3

【認知症の人と家族の会】とは パート3

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

活動内容

啓発

介護家族も認知症について理解することで力を得てきました。「ぼけても心は生きている」という認識もその理解の中から生まれたものです。そして、周囲の人の思いがけない言葉に助けられる体験などから、介護家族だけでなく地域の人たちが認知症について理解してくれることの大切さを学んできました。「家族の会」では、講演会やシンポジウムを開いて認知症の啓発に努めています。

また、最近では、「オレンジリング」の認知症サポーター養成に積極的に取り組んでいます。厚生労働省では「2009年度末までに全国100万人の目標を掲げていますが、「家族の会」はその達成に向けて大きく貢献しています。

調査・研究

「家族の会」では、結成以来調査・研究に積極的に取り組んできました。1991年にいち早く「初老期痴呆」の実態を調査し注目してきました。また、ぼけの人の思いを知るアンケート、聴き取り調査を行い「認知症新時代」到来の先鞭を付ける、時代に先駆けた調査・研究に取り組んでいます。

介護保険制度の施行後には、1年目、3年目、、5年目そして2007年には千名を超える会員から回答を得る大きなアンケートを実施するなど、「家族の会」の調査研究は、各方面から高い評価を得ています。専門職・研究者には有益な情報として、提供できる成果がたくさんあります。

社会保障制度への要望、提言

「家族の会」では、生活の安定や認知症の人の処遇の改善を求めて、毎年のように厚生労働省に要望書を提出し、各支部でも自治体に対する要望活動を行い、一定の成果を挙げてきました。

そして、それらの蓄積と生活不安を招くような最近の社会の動きを背景に、2007年には、「提言・私たちが期待する介護保険」をまとめ、「ぼけても安心して暮らせる社会」という大きな目標を実現するための活動に踏み出しました。

国際交流

「家族の会」は、国際アルツハイマー病協会に加盟し、2004年には京都で国際会議を4000名以上の参加者を得て盛大に開催し、国際交流の実を挙げました。益々高度化、複雑化する国際社会との交流について新しい道を探る時期に来ていると考え、検討に入っています。

最後まで読んでいただき有難うございました。是非家族の会にご入会ください。私たちのような介護職の方、認知症のご本人、ご家族の皆様、大きな輪となって、認知症になっても高福祉の対応で、地域や行政の助けを受けながら「その人らしく生活ができる社会」にするために、一緒に頑張りませんか。

認知症の人と家族の会 静岡県支部 代表 佐野三四子 富士市松岡912-2

℡ 0545-63-3130 FAX0545-62-9390

電話相談 (毎週土曜日 10時~15時) 0545-64-9042(フィランセ内)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

活動内容

啓発

介護家族も認知症について理解することで力を得てきました。「ぼけても心は生きている」という認識もその理解の中から生まれたものです。そして、周囲の人の思いがけない言葉に助けられる体験などから、介護家族だけでなく地域の人たちが認知症について理解してくれることの大切さを学んできました。「家族の会」では、講演会やシンポジウムを開いて認知症の啓発に努めています。

また、最近では、「オレンジリング」の認知症サポーター養成に積極的に取り組んでいます。厚生労働省では「2009年度末までに全国100万人の目標を掲げていますが、「家族の会」はその達成に向けて大きく貢献しています。

調査・研究

「家族の会」では、結成以来調査・研究に積極的に取り組んできました。1991年にいち早く「初老期痴呆」の実態を調査し注目してきました。また、ぼけの人の思いを知るアンケート、聴き取り調査を行い「認知症新時代」到来の先鞭を付ける、時代に先駆けた調査・研究に取り組んでいます。

介護保険制度の施行後には、1年目、3年目、、5年目そして2007年には千名を超える会員から回答を得る大きなアンケートを実施するなど、「家族の会」の調査研究は、各方面から高い評価を得ています。専門職・研究者には有益な情報として、提供できる成果がたくさんあります。

社会保障制度への要望、提言

「家族の会」では、生活の安定や認知症の人の処遇の改善を求めて、毎年のように厚生労働省に要望書を提出し、各支部でも自治体に対する要望活動を行い、一定の成果を挙げてきました。

そして、それらの蓄積と生活不安を招くような最近の社会の動きを背景に、2007年には、「提言・私たちが期待する介護保険」をまとめ、「ぼけても安心して暮らせる社会」という大きな目標を実現するための活動に踏み出しました。

国際交流

「家族の会」は、国際アルツハイマー病協会に加盟し、2004年には京都で国際会議を4000名以上の参加者を得て盛大に開催し、国際交流の実を挙げました。益々高度化、複雑化する国際社会との交流について新しい道を探る時期に来ていると考え、検討に入っています。

最後まで読んでいただき有難うございました。是非家族の会にご入会ください。私たちのような介護職の方、認知症のご本人、ご家族の皆様、大きな輪となって、認知症になっても高福祉の対応で、地域や行政の助けを受けながら「その人らしく生活ができる社会」にするために、一緒に頑張りませんか。

認知症の人と家族の会 静岡県支部 代表 佐野三四子 富士市松岡912-2

℡ 0545-63-3130 FAX0545-62-9390

電話相談 (毎週土曜日 10時~15時) 0545-64-9042(フィランセ内)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月24日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集より

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

殺さなくて、殺せなくてよかった、

とつくづく思っています (女性・59歳)

私は59歳、家族は、15年間入退院を繰り返している夫65歳、長女、長男、認知症の私の実母92歳とその連れ合いの義父84歳の6人です。母として二人の子供に一番必要な時期にも関わらず、私は実母の徘徊や問題行動の繰り返しに振り回されました。義父は自分の妻の認知症が理解できず、いつも母をガミガミ怒りたおし、母は怒られればさらに問題行動を起こします。朝、二人の異常なけんか声で目を覚ます毎日でした。

母の徘徊はどんどんエスカレートし、夜も昼も限りない義父の怒り声・・・・・。私はまず義父を殺したい気持ちになりました。大病手術の後の夫をかかえ、夫の看病もあり、生活費のために私もフルタイムで仕事をしていました。寝られなくても仕事とに出なくてはなりません。毎日毎日が地獄化していました。

義父が外出したら後から追いかけ、足げりをして横の川に放り込んで殺してやりたい!!問題行動ばかりの実母も早く死んでもらいたい!!こんな気持ちも娘、息子の寝顔を見たときにはおさまりますが、それでも毎日になれば、・・・・。今、義父も実母もホームに入所してお世話になり、まだそれなりに元気です。夫もいまだに入退院の繰り返しです。娘、息子は独立し、それぞれ家族もできました。私は相変わらず働き続けて生計を立てています。

いま、義父も殺さなくて、いや殺せなくてよかった。母には、寝たきりであっても一日でも長生きしてほしい、と願う毎日です。娘や息子も罪人の子とレッテルを貼られなくてよかった。夫の看病も私が同居してできてよかった。罪人になれば夫の看病もできずにいたろう・・・・とつくづく思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

殺さなくて、殺せなくてよかった、

とつくづく思っています (女性・59歳)

私は59歳、家族は、15年間入退院を繰り返している夫65歳、長女、長男、認知症の私の実母92歳とその連れ合いの義父84歳の6人です。母として二人の子供に一番必要な時期にも関わらず、私は実母の徘徊や問題行動の繰り返しに振り回されました。義父は自分の妻の認知症が理解できず、いつも母をガミガミ怒りたおし、母は怒られればさらに問題行動を起こします。朝、二人の異常なけんか声で目を覚ます毎日でした。

母の徘徊はどんどんエスカレートし、夜も昼も限りない義父の怒り声・・・・・。私はまず義父を殺したい気持ちになりました。大病手術の後の夫をかかえ、夫の看病もあり、生活費のために私もフルタイムで仕事をしていました。寝られなくても仕事とに出なくてはなりません。毎日毎日が地獄化していました。

義父が外出したら後から追いかけ、足げりをして横の川に放り込んで殺してやりたい!!問題行動ばかりの実母も早く死んでもらいたい!!こんな気持ちも娘、息子の寝顔を見たときにはおさまりますが、それでも毎日になれば、・・・・。今、義父も実母もホームに入所してお世話になり、まだそれなりに元気です。夫もいまだに入退院の繰り返しです。娘、息子は独立し、それぞれ家族もできました。私は相変わらず働き続けて生計を立てています。

いま、義父も殺さなくて、いや殺せなくてよかった。母には、寝たきりであっても一日でも長生きしてほしい、と願う毎日です。娘や息子も罪人の子とレッテルを貼られなくてよかった。夫の看病も私が同居してできてよかった。罪人になれば夫の看病もできずにいたろう・・・・とつくづく思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月24日

認知症の人と家族の会とは パート2

【認知症の人と家族の会】とは パート2

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

認知症の人と家族の会 活動内容

つどい

「家族の会」の活動の最も大きな柱は「つどい」です。介護者にとってつどいに参加することは、大きな転機になります。多くの参加者は集いに参加するだけで、「救われた」と感じています。混乱し孤独に悩んでいた介護者が「一人じゃない」「仲間がいる」ことを知る、この仲間との出会いがつどいの一番の役割です。

参加して自分の悩みを話すことは、介護者が自分の気持ちを見つめなおすきっかけにもなります。そして、同じ境遇にあるもの同士がふれ合うことで共感が生まれます。話す、話し合うことによるストレス解消の効果は、想像以上に大きなものががあります。話は情報交換にも発展するでしょう。

他の人の考え方も、同じ境遇の人であれば素直に聞くことが出来、勉強にもなります。帰るときには「また頑張ろう」と勇気と力をもらい、今日の悩みが明日の元気に変わる、それが「家族の会」のつどいです。

支部によっては男性の介護者、若年性認知症介護者、本人などそれぞれの実情に応じて、きめ細かく分けてつどいを開催しています。「家族の会」のつどいは初期から終末期まで若年期から高齢期まで、本人も家族も、時には包括して、個別に大きな流れの中で取り組んでいるところに特徴があります。

相談

つどいと同じように重要なのが、電話を中心とする相談です。心理的な問題や地域的な制約などから、誰もがつどいに参加できるわけではありません。そんな人にも話のできる手段として機能できるのが電話相談です。必要であれば匿名でも話すことができます。

「家族の会」では、本部ではフリーダイヤルの電話相談を実施しています。また、各支部では実情に応じて、自治体から委託や補助金を受けるなどして様々な形で相談に取り組んでいます。本部と各支部の電話相談が、有機的に連携できるのも「家族会」の相談の強みです。また、介護経験者が相談に応じることが多いことから、傾聴と受容、共感と共有を旨としているところも「家族の会」の相談の他とは一味違う特徴です。また、面接相談も実情に応じて、実施しています。

会報の発行

会報の発行もつどいと相談と共に三本柱といってよい重要な活動です。つどいに参加できる会員さんは全体の会員数から見れば、ごくわずかと言えます。つどいに参加できない会員さんにとって「家族の会」とのつながりを最も強く感じさせてくれるのは、月に一度届けられる会報です。

会報を通して同じ悩みや喜びに共感し、「家族の会」の働きを知り、必要な最新の情報や知識を得て、連帯感を感じ心の支えとしています。「家族の会」が一万人に達する会員さんを惹きつけている力の源は会報だといっても過言ではないでしょう。

遠くてつどいに参加できないからといって入会に躊躇する人もいるかもしれません。つどいに参加できなくとも、十分に入会する価値があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

認知症の人と家族の会 活動内容

つどい

「家族の会」の活動の最も大きな柱は「つどい」です。介護者にとってつどいに参加することは、大きな転機になります。多くの参加者は集いに参加するだけで、「救われた」と感じています。混乱し孤独に悩んでいた介護者が「一人じゃない」「仲間がいる」ことを知る、この仲間との出会いがつどいの一番の役割です。

参加して自分の悩みを話すことは、介護者が自分の気持ちを見つめなおすきっかけにもなります。そして、同じ境遇にあるもの同士がふれ合うことで共感が生まれます。話す、話し合うことによるストレス解消の効果は、想像以上に大きなものががあります。話は情報交換にも発展するでしょう。

他の人の考え方も、同じ境遇の人であれば素直に聞くことが出来、勉強にもなります。帰るときには「また頑張ろう」と勇気と力をもらい、今日の悩みが明日の元気に変わる、それが「家族の会」のつどいです。

支部によっては男性の介護者、若年性認知症介護者、本人などそれぞれの実情に応じて、きめ細かく分けてつどいを開催しています。「家族の会」のつどいは初期から終末期まで若年期から高齢期まで、本人も家族も、時には包括して、個別に大きな流れの中で取り組んでいるところに特徴があります。

相談

つどいと同じように重要なのが、電話を中心とする相談です。心理的な問題や地域的な制約などから、誰もがつどいに参加できるわけではありません。そんな人にも話のできる手段として機能できるのが電話相談です。必要であれば匿名でも話すことができます。

「家族の会」では、本部ではフリーダイヤルの電話相談を実施しています。また、各支部では実情に応じて、自治体から委託や補助金を受けるなどして様々な形で相談に取り組んでいます。本部と各支部の電話相談が、有機的に連携できるのも「家族会」の相談の強みです。また、介護経験者が相談に応じることが多いことから、傾聴と受容、共感と共有を旨としているところも「家族の会」の相談の他とは一味違う特徴です。また、面接相談も実情に応じて、実施しています。

会報の発行

会報の発行もつどいと相談と共に三本柱といってよい重要な活動です。つどいに参加できる会員さんは全体の会員数から見れば、ごくわずかと言えます。つどいに参加できない会員さんにとって「家族の会」とのつながりを最も強く感じさせてくれるのは、月に一度届けられる会報です。

会報を通して同じ悩みや喜びに共感し、「家族の会」の働きを知り、必要な最新の情報や知識を得て、連帯感を感じ心の支えとしています。「家族の会」が一万人に達する会員さんを惹きつけている力の源は会報だといっても過言ではないでしょう。

遠くてつどいに参加できないからといって入会に躊躇する人もいるかもしれません。つどいに参加できなくとも、十分に入会する価値があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月23日

岩本山公園へ

昨日は岩本山公園へ 梅祭りのイベントが行われていました

2月20日~2月28日 日本一に合う 岩本山公園梅祭り

駐車場は一杯で、とってもにぎわっていました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月23日

認知症の人と家族の会とは パート1

【認知症の人と家族の会】とは パート1

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

「家族の会」の紹介

立ち上げの経緯

「認知症の人と家族の会」は、1980年京都で発足しました。1977年に、京都新聞社が始めた「高齢者なんでも相談」の中に、当時としてはユニークな「ボケ相談」がありました。この相談やその後始まった「つどい」を是非継続してほしとの声が大きくなりました。それを受けて、「家族の会」の結成準備がが始まりました。この動きが朝日新聞に取り上げられ、問い合わせが全国から殺到しました。

こうして1980年1月京都市岡崎の芝蘭会館で「家族の会」結成大会が開かれたのです。当初は京都だけの予定でしたが、当日は関西はもとより、東京や九州から90余名の参加者があり、「家族の会」はおのずと全国の介護家族を対象とする会として発足することになりました。

この動きは瞬く間に全国に広がり、半月後には233名の会員数を数え、また、全国各地の支部が誕生していきました。いかに全国で苦労している人がたくさんいたか、いかに仲間が求められていたか、そして、「家族の会」の誕生がその人たちにいかに大きな励ましと勇気を与えたかを知ることができます。

理念

「家族の会」は、認知症の人と家族の困難から出発しました。いつもその原点を忘れることなく、「認知症の人と家族の励ましあい、助け合いの活動を基本に据え絶対にその心から離れないこと」を合言葉にしています。「家族の会」に触れることによって、孤立して悩む人をなくすことを目指しています。

経済的な不安や病気や障害を持ったときの不安におびえずにすむ社会、「認知症になっても安心して暮らせる社会」の実現を求めて活動しています。「家族会」に入ることは、そういう大きな目的に向かって進む活動の一端を担う意味をもっています。

組織の性格

「家族の会」は、認知症の人本人と家族を中心とする自主的な全国単一の組織です。孤立した個々の団体が集まって手をつなぎ合っている「連合体組織」ではなく、本部ー支部が「コインの裏表」のように、一体となった組織形態をとっています。「本部と支部」「支部と本部」相互の連携は、同じ目標に向かって歩もうとする信頼があってこそ、成り立ちます。

お互いの心が一つにまとまってこそ、会員に励ましと勇気を与え会員の輪を大きく広げると共に、行政を動かして施策を前進させる力となります。発足以来30年この結束を保ってきたことは「家族の会」の大きな誇りとなっています。

1994年には厚生労働大臣より「社団法人」の許可を受け、来る法人の制度改革でも「公益社団」としてとしての認可を得る運びとなっています。組織の体系として京都に本部を置き、栃木、山口、沖縄を除くと都道府県に支部が結成され各支部の実情に応じて地区会を(孫支部)を置いて活動しています。法人組織としての役員体制派、代表理事、常任理事、理事を置き、各支部に代表世話人、、世話人を置いています。決定機関は年1回の総会、審議機関として、年1回の代議員会を置いています。

次回は活動内容を載せていきます。(つどい、相談、会報の発行、啓発、調査・研究、社会保障制度への要望・提言、国際交流をアップします。)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

( 認知症の人と家族の会 群馬県支部代表 デイみさと施設長 田部井 康夫氏より)

「家族の会」の紹介

立ち上げの経緯

「認知症の人と家族の会」は、1980年京都で発足しました。1977年に、京都新聞社が始めた「高齢者なんでも相談」の中に、当時としてはユニークな「ボケ相談」がありました。この相談やその後始まった「つどい」を是非継続してほしとの声が大きくなりました。それを受けて、「家族の会」の結成準備がが始まりました。この動きが朝日新聞に取り上げられ、問い合わせが全国から殺到しました。

こうして1980年1月京都市岡崎の芝蘭会館で「家族の会」結成大会が開かれたのです。当初は京都だけの予定でしたが、当日は関西はもとより、東京や九州から90余名の参加者があり、「家族の会」はおのずと全国の介護家族を対象とする会として発足することになりました。

この動きは瞬く間に全国に広がり、半月後には233名の会員数を数え、また、全国各地の支部が誕生していきました。いかに全国で苦労している人がたくさんいたか、いかに仲間が求められていたか、そして、「家族の会」の誕生がその人たちにいかに大きな励ましと勇気を与えたかを知ることができます。

理念

「家族の会」は、認知症の人と家族の困難から出発しました。いつもその原点を忘れることなく、「認知症の人と家族の励ましあい、助け合いの活動を基本に据え絶対にその心から離れないこと」を合言葉にしています。「家族の会」に触れることによって、孤立して悩む人をなくすことを目指しています。

経済的な不安や病気や障害を持ったときの不安におびえずにすむ社会、「認知症になっても安心して暮らせる社会」の実現を求めて活動しています。「家族会」に入ることは、そういう大きな目的に向かって進む活動の一端を担う意味をもっています。

組織の性格

「家族の会」は、認知症の人本人と家族を中心とする自主的な全国単一の組織です。孤立した個々の団体が集まって手をつなぎ合っている「連合体組織」ではなく、本部ー支部が「コインの裏表」のように、一体となった組織形態をとっています。「本部と支部」「支部と本部」相互の連携は、同じ目標に向かって歩もうとする信頼があってこそ、成り立ちます。

お互いの心が一つにまとまってこそ、会員に励ましと勇気を与え会員の輪を大きく広げると共に、行政を動かして施策を前進させる力となります。発足以来30年この結束を保ってきたことは「家族の会」の大きな誇りとなっています。

1994年には厚生労働大臣より「社団法人」の許可を受け、来る法人の制度改革でも「公益社団」としてとしての認可を得る運びとなっています。組織の体系として京都に本部を置き、栃木、山口、沖縄を除くと都道府県に支部が結成され各支部の実情に応じて地区会を(孫支部)を置いて活動しています。法人組織としての役員体制派、代表理事、常任理事、理事を置き、各支部に代表世話人、、世話人を置いています。決定機関は年1回の総会、審議機関として、年1回の代議員会を置いています。

次回は活動内容を載せていきます。(つどい、相談、会報の発行、啓発、調査・研究、社会保障制度への要望・提言、国際交流をアップします。)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月22日

2010年02月22日

杉山ドクターのやさしい学講座

第2章 高度な在宅医療と在宅ケア

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

5.痰の吸引

慢性気管支炎、気管支拡張症などの呼吸器感染症、脳卒中の筋萎縮性側索硬化症などの神経や筋肉の障害、うっ血性心不全などの循環器疾患、がんをはじめ様々な疾患の終末期などでは、常に痰が出るようになります。自分で痰の喀出ができればよいのですが、全身の衰弱が進行して嚥下力・喀出力が低下してくると、喉に痰が絡むようになります。

痰は、気管支などに異物がある場合に、強い気流によって排出するための仕組みです。私は在宅の介護者に「咳き込むことができるうちは大丈夫です。咳き込むことやむせることもできなくなると吸引機が必要になる場合があります。軽い咳は薬で止めないほうが良いのです」と説明しています。

痰がたまったとき、口からださなければいけないと思っている介護者もいますが、痰を飲み込んでも胃で殺菌されますから、心配はいりません。喉に痰が絡んでいつまでも留まるようになると、①苦痛や不快の原因となる②肺の働きが低下する③衰弱の進んだ人にとっては、、窒息の原因となる。④食欲の低下⇒全身状態の悪化⇒痰の増加 という悪循環をつくる⑤痰が細胞の培地となって呼吸器感染症をさらに悪化させる などの問題が出てきます。

また、介護者にとっても、痰が絡んで苦しんでいるのに手をこまねいて見ているのは耐えられない気持ちにさせられます。川崎幸クリニックでは毎年40~50名を在宅で看取っていますが、在宅で痰の吸引ができるかどうかは、在宅看取りの重要な要因のひとつといってよいでしょう。訪問診療や訪問看護のとき、痰のからみで苦しんでいるのが分かれば、直ちに貸し出し用の吸引機を自宅に持っていき、介護者に吸引の指導をして、その日から、痰の吸引ができるようにしています。

どの介護者もはじめは不安で、カテーテルを喉の奥まで充分に挿入できないのですが、吸引することにより痰の絡みや、喘鳴が軽くなり、、苦痛が取れていくことを体験するうちに見事に吸引ができるようになります。

「痰をしっかり吸引していれば、抗生物質を使うのと同じ効果が得られます。発熱していても薬を使わないで、吸引だけでよくなった例がありますよ」「吸引の刺激でむせることがありますが、その方が肺の奥から痰が出てくるのでよいのです。吸引を止めないで続けてください。ご本人にとって苦しみは一時的で、最終的には呼吸が楽になります。「吸引カテーテルを充分深く入れてもかまいません。もし気管に入っても心配はありません」「粘膜を傷つけてカテーテルに血液がつくことが時々あるかもしれませんが、大きな出血につながることはありません」などと介護者に説明すると、介護者は安心して吸引を実行できます。

2003年6月9日の「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」報告所

(厚生労働省)により在宅ALS(筋萎縮性側索硬化症)に対して、2005年3月24日の厚生労働省の通達により、在宅におけるALS以外の療養患者・障害者にたいして、「家族以外のものが痰の吸引を実施することは、当面やむを得ない措置として容認される」とされました。

しかし、現実的には、ヘルパーの知識、技術の問題、、事故に対する不安、医師・看護師などとの連携の難しさなどのため、ヘルパーによる痰の吸引は余り行なわれていないようです。吸引の必要な利用者に常に接するものが吸引できることが一日も早く円滑に実施できるようになってほしいと思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

5.痰の吸引

慢性気管支炎、気管支拡張症などの呼吸器感染症、脳卒中の筋萎縮性側索硬化症などの神経や筋肉の障害、うっ血性心不全などの循環器疾患、がんをはじめ様々な疾患の終末期などでは、常に痰が出るようになります。自分で痰の喀出ができればよいのですが、全身の衰弱が進行して嚥下力・喀出力が低下してくると、喉に痰が絡むようになります。

痰は、気管支などに異物がある場合に、強い気流によって排出するための仕組みです。私は在宅の介護者に「咳き込むことができるうちは大丈夫です。咳き込むことやむせることもできなくなると吸引機が必要になる場合があります。軽い咳は薬で止めないほうが良いのです」と説明しています。

痰がたまったとき、口からださなければいけないと思っている介護者もいますが、痰を飲み込んでも胃で殺菌されますから、心配はいりません。喉に痰が絡んでいつまでも留まるようになると、①苦痛や不快の原因となる②肺の働きが低下する③衰弱の進んだ人にとっては、、窒息の原因となる。④食欲の低下⇒全身状態の悪化⇒痰の増加 という悪循環をつくる⑤痰が細胞の培地となって呼吸器感染症をさらに悪化させる などの問題が出てきます。

また、介護者にとっても、痰が絡んで苦しんでいるのに手をこまねいて見ているのは耐えられない気持ちにさせられます。川崎幸クリニックでは毎年40~50名を在宅で看取っていますが、在宅で痰の吸引ができるかどうかは、在宅看取りの重要な要因のひとつといってよいでしょう。訪問診療や訪問看護のとき、痰のからみで苦しんでいるのが分かれば、直ちに貸し出し用の吸引機を自宅に持っていき、介護者に吸引の指導をして、その日から、痰の吸引ができるようにしています。

どの介護者もはじめは不安で、カテーテルを喉の奥まで充分に挿入できないのですが、吸引することにより痰の絡みや、喘鳴が軽くなり、、苦痛が取れていくことを体験するうちに見事に吸引ができるようになります。

「痰をしっかり吸引していれば、抗生物質を使うのと同じ効果が得られます。発熱していても薬を使わないで、吸引だけでよくなった例がありますよ」「吸引の刺激でむせることがありますが、その方が肺の奥から痰が出てくるのでよいのです。吸引を止めないで続けてください。ご本人にとって苦しみは一時的で、最終的には呼吸が楽になります。「吸引カテーテルを充分深く入れてもかまいません。もし気管に入っても心配はありません」「粘膜を傷つけてカテーテルに血液がつくことが時々あるかもしれませんが、大きな出血につながることはありません」などと介護者に説明すると、介護者は安心して吸引を実行できます。

2003年6月9日の「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」報告所

(厚生労働省)により在宅ALS(筋萎縮性側索硬化症)に対して、2005年3月24日の厚生労働省の通達により、在宅におけるALS以外の療養患者・障害者にたいして、「家族以外のものが痰の吸引を実施することは、当面やむを得ない措置として容認される」とされました。

しかし、現実的には、ヘルパーの知識、技術の問題、、事故に対する不安、医師・看護師などとの連携の難しさなどのため、ヘルパーによる痰の吸引は余り行なわれていないようです。吸引の必要な利用者に常に接するものが吸引できることが一日も早く円滑に実施できるようになってほしいと思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月21日

今日の午後は春山ハーブガーデンへGO

今日の午後は近くの春山ハーブガーデンへ遊びにいきました

薪スト-ブで暖をとりました

眺めも素晴らしい

ここをクリックすると春山ガーデンの様子を大きく見るることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

タグ :春山ハーブガーデン

2010年02月21日

可愛い訪問者

2010年02月21日

朗らか介護 頼み事ははっきりと具体的に

近所の助けを得るために

頼み事はハッキリと具体的に

(介護カウンセラー羽成幸子氏より)

最近、「地域の力」や「ご近所の力」という言葉がマスコミなどに登場しています。確かに、人は一人では生きていけません。「遠くの親戚より、近くの他人」といわれるように、周囲の協力は大きな力になります。ですが、介護に関しては、助ける方も、助けられる方にも配慮が必要です。“頼めること”と“頼めないこと”があるという認識が必要なのです。

私が寝たきりの義母を介護していたときのことです。昼間いつもより長い時間、家を空ける用事ができました。当時、義母としっかりコミュニケーションが取れていたので、、義母に子供が帰ってくるまでの留守番を頼みました。ですが、やはり気がかりです。そこで同じように介護している近所の方に、義母の様子を見てほしいと頼みました。

私は安否確認だけを頼み、留守中の水分補給までは頼みませんでした。介護者同士とはいえ、日ごろの義母の状態を熟知しているわけではありません。「水を飲ませてほしいと」と頼んでも、もし、むせるようなことがあれば、頼んだ人に思いもよらない迷惑をかけることになるからです。

そこで水分補給は、学校から帰ってきた子供に頼みました。近所の方に声を掛けないでそっと様子を見てほしいと頼んだのは、義母に留守番という役割を任せたからです。遠くから見守りだけを頼んだことで、我が家の家事リズムも崩れずにすみました。頼みごとをする際には、内容をはっきり伝えることがコツです。また、頼まれた側も頼まれたこと意外はしないという配慮が必要です。

介護で周囲のサポートは不可欠ですが、優しさの裏には怖さも隠れています。せっかくの好意が結果的に「余計なお世話」にならないためにも、具体的なことをハッキリり頼みましょう。曖昧さは、時に事態を悪化させ、良好な関係を険悪にすることもあるのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

頼み事はハッキリと具体的に

(介護カウンセラー羽成幸子氏より)

最近、「地域の力」や「ご近所の力」という言葉がマスコミなどに登場しています。確かに、人は一人では生きていけません。「遠くの親戚より、近くの他人」といわれるように、周囲の協力は大きな力になります。ですが、介護に関しては、助ける方も、助けられる方にも配慮が必要です。“頼めること”と“頼めないこと”があるという認識が必要なのです。

私が寝たきりの義母を介護していたときのことです。昼間いつもより長い時間、家を空ける用事ができました。当時、義母としっかりコミュニケーションが取れていたので、、義母に子供が帰ってくるまでの留守番を頼みました。ですが、やはり気がかりです。そこで同じように介護している近所の方に、義母の様子を見てほしいと頼みました。

私は安否確認だけを頼み、留守中の水分補給までは頼みませんでした。介護者同士とはいえ、日ごろの義母の状態を熟知しているわけではありません。「水を飲ませてほしいと」と頼んでも、もし、むせるようなことがあれば、頼んだ人に思いもよらない迷惑をかけることになるからです。

そこで水分補給は、学校から帰ってきた子供に頼みました。近所の方に声を掛けないでそっと様子を見てほしいと頼んだのは、義母に留守番という役割を任せたからです。遠くから見守りだけを頼んだことで、我が家の家事リズムも崩れずにすみました。頼みごとをする際には、内容をはっきり伝えることがコツです。また、頼まれた側も頼まれたこと意外はしないという配慮が必要です。

介護で周囲のサポートは不可欠ですが、優しさの裏には怖さも隠れています。せっかくの好意が結果的に「余計なお世話」にならないためにも、具体的なことをハッキリり頼みましょう。曖昧さは、時に事態を悪化させ、良好な関係を険悪にすることもあるのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月20日

今日の富士山

夕方雲も去り、くっきりと富士山が見えました(自宅付近より)

夕焼けの富士もいいですね

2月23日は富士山の日です。

2人3脚の日にもしようかな(2239→2にん3きゃく)

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月20日

減少する骨量をいかに抑えるか

減少する骨量をいかに抑えるか

(生活ワイドより)

骨粗鬆症は骨折や身体に痛みが起きてからでは、その後のQOL(生活の質)が大きく制限されてしまいます。これを防ぐには、若い頃から日常の食事と運動に気を配っていくことが何より大切です。骨粗鬆症を防ぐための生活習慣についてまとめました。

「骨芽細胞」と「破骨細胞」

骨は、常に生成と破壊を繰り返しながら、その強度を保っています。骨を作り出すのが、「骨芽細胞」で、骨を溶かすのが「破骨細胞」です。骨の代謝においては、この両方の細胞群が活発化します。骨芽細胞と破骨細胞のバランスがちょうど良いときは、骨は溶かされた分だけ生成され、新しくなります。

また、骨芽細胞の方が活発なら、生成される量が増え骨は成長します。長く伸びたり、中身が密になったりして頑丈な骨格を形成します。思春期の世代までが、これに当たります。特に中学生までに摂った栄養と、行った運動が、その人の最大骨量(成人期の骨の量)を決めるといわれています。

一方、破骨細胞のほうが活発になると、骨量は次第に減少していきます。すると骨の中の密度が薄くなり変形や骨折の原因になります。このようにして、骨折の危険度が増した状態のことを「骨粗鬆症」といいます。

閉経後は特に要注意

中高年の年代までに、ダイエットや栄養の偏り、あるいは運動不足があると最大骨量は少なくなってしまいます。すると、後に成人期を経て中高年になったとき、骨粗鬆症を発症しやすくなります。

また、男性より圧倒的に女性に多いのが特徴です。これには、もともと男性のほうが骨格が発達しているのとは別に、もう一つ、大きな理由があります。それは閉経です。女性ホルモンの一つ、エストロゲンには骨の代謝を抑え、安定化させる働きがあることが分かっています。閉経によってエストロゲンの分泌量が減ると骨の代謝が活発化します。

しかし、中高年の年代では、骨芽細胞の働きは、破骨細胞に比べ、相対的に衰えています。カルシウムの摂取量も、若いころに比べて少なくなっています。その結果、破骨細胞の働きのほうが勝ってしまうのです。

思春期、特に中学時代までに十分な運動をした人は、骨粗鬆症になりにくいといわれています。やがて成人期の最大骨量を経て、骨量は緩やかに減少し始め、増えることはありません。骨粗鬆症を防ぐには、まず何より若いうちに最大骨量を増やしておくことが大きくものをいいます。そのうえで、成人期以降は十分な栄養と適度な運動習慣を心がけ、徐々に減っていく骨の量をいかに抑えるかが大事になってきます。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

(生活ワイドより)

骨粗鬆症は骨折や身体に痛みが起きてからでは、その後のQOL(生活の質)が大きく制限されてしまいます。これを防ぐには、若い頃から日常の食事と運動に気を配っていくことが何より大切です。骨粗鬆症を防ぐための生活習慣についてまとめました。

「骨芽細胞」と「破骨細胞」

骨は、常に生成と破壊を繰り返しながら、その強度を保っています。骨を作り出すのが、「骨芽細胞」で、骨を溶かすのが「破骨細胞」です。骨の代謝においては、この両方の細胞群が活発化します。骨芽細胞と破骨細胞のバランスがちょうど良いときは、骨は溶かされた分だけ生成され、新しくなります。

また、骨芽細胞の方が活発なら、生成される量が増え骨は成長します。長く伸びたり、中身が密になったりして頑丈な骨格を形成します。思春期の世代までが、これに当たります。特に中学生までに摂った栄養と、行った運動が、その人の最大骨量(成人期の骨の量)を決めるといわれています。

一方、破骨細胞のほうが活発になると、骨量は次第に減少していきます。すると骨の中の密度が薄くなり変形や骨折の原因になります。このようにして、骨折の危険度が増した状態のことを「骨粗鬆症」といいます。

閉経後は特に要注意

中高年の年代までに、ダイエットや栄養の偏り、あるいは運動不足があると最大骨量は少なくなってしまいます。すると、後に成人期を経て中高年になったとき、骨粗鬆症を発症しやすくなります。

また、男性より圧倒的に女性に多いのが特徴です。これには、もともと男性のほうが骨格が発達しているのとは別に、もう一つ、大きな理由があります。それは閉経です。女性ホルモンの一つ、エストロゲンには骨の代謝を抑え、安定化させる働きがあることが分かっています。閉経によってエストロゲンの分泌量が減ると骨の代謝が活発化します。

しかし、中高年の年代では、骨芽細胞の働きは、破骨細胞に比べ、相対的に衰えています。カルシウムの摂取量も、若いころに比べて少なくなっています。その結果、破骨細胞の働きのほうが勝ってしまうのです。

思春期、特に中学時代までに十分な運動をした人は、骨粗鬆症になりにくいといわれています。やがて成人期の最大骨量を経て、骨量は緩やかに減少し始め、増えることはありません。骨粗鬆症を防ぐには、まず何より若いうちに最大骨量を増やしておくことが大きくものをいいます。そのうえで、成人期以降は十分な栄養と適度な運動習慣を心がけ、徐々に減っていく骨の量をいかに抑えるかが大事になってきます。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年02月19日

2010年02月19日

2010年02月19日

Q&A火の不始末が心配です。どうしたら安心ですか?

Q 59 火の不始末が心配です。 どうしたら安心ですか?

A:認知症の人はもの忘れや判断力の低下のため、ガスの消し忘れなど、火の不始末を起こしやすくなります。まず、どのようなものに注意しなければいけないのかを知り、適切な対応を考えましょう。

認知症が軽度でも、火の不始末を起こすことがあります。鍋を焦がすだけにとどまらず、台所でボヤを出すなど火事につながりかねない危険もあります。特に一人暮らしをしている認知症の人の家族にとっては、大きな心配事です。

●ガスコンロ

ガスコンロの火の不始末については、認知症の程度によって対応が異なります。時々鍋を焦がす程度であれば、台所の目につきやすいところに、「火の用心」と書いた紙を貼っておくだけで、効果があるかもしれません。それでも火の不始末があるときは、外からガス栓を止めてガスを使えないようにするか、直火を使わない電磁調理器(IHクッキングヒーター)に変えるとよいでしょう

最も認知症の人にとってこうした新しい電化製品は使い方が分かりにくいので、出来るだけ操作が簡単なものを選び、一人で使えるかどうか確認しておく必要があります。火災報知機も設置するようにしましょう。

●タバコ

認知症の人の火の不始末で、もう1つ心配なのがタバコです。タバコの火で畳やカーペットを焦がしてしまったり、火が消えたことを確かめずに捨てるといったことが、日常的に起こる可能性があります。寝タバコの問題もあります。いずれも言葉で注意しても効果はないでしょう。

タバコを取り上げても、すぐに新しいタバコを買うことができますし、ライターも容易に手に入ります。無理にタバコをやめさせるのではなく、家族の目の届くところでタバコを吸ってもらうのがよいかもしれません。灰皿は通常より大きな物にして水を張る、部屋の中に水の入ったバケツを置くなどするのもよいでしょう。仏壇のローソクは電灯式にしましょう。特に一人暮らしの方は大変です。火事でも起こしたら近隣に迷惑になりますし大事故になりかねません。少しずつ禁煙の方向にむかわせたいですね。しかし、それでも火の不始末に関する家族の心配は、なくならないかもしれません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:認知症の人はもの忘れや判断力の低下のため、ガスの消し忘れなど、火の不始末を起こしやすくなります。まず、どのようなものに注意しなければいけないのかを知り、適切な対応を考えましょう。

認知症が軽度でも、火の不始末を起こすことがあります。鍋を焦がすだけにとどまらず、台所でボヤを出すなど火事につながりかねない危険もあります。特に一人暮らしをしている認知症の人の家族にとっては、大きな心配事です。

●ガスコンロ

ガスコンロの火の不始末については、認知症の程度によって対応が異なります。時々鍋を焦がす程度であれば、台所の目につきやすいところに、「火の用心」と書いた紙を貼っておくだけで、効果があるかもしれません。それでも火の不始末があるときは、外からガス栓を止めてガスを使えないようにするか、直火を使わない電磁調理器(IHクッキングヒーター)に変えるとよいでしょう

最も認知症の人にとってこうした新しい電化製品は使い方が分かりにくいので、出来るだけ操作が簡単なものを選び、一人で使えるかどうか確認しておく必要があります。火災報知機も設置するようにしましょう。

●タバコ

認知症の人の火の不始末で、もう1つ心配なのがタバコです。タバコの火で畳やカーペットを焦がしてしまったり、火が消えたことを確かめずに捨てるといったことが、日常的に起こる可能性があります。寝タバコの問題もあります。いずれも言葉で注意しても効果はないでしょう。

タバコを取り上げても、すぐに新しいタバコを買うことができますし、ライターも容易に手に入ります。無理にタバコをやめさせるのではなく、家族の目の届くところでタバコを吸ってもらうのがよいかもしれません。灰皿は通常より大きな物にして水を張る、部屋の中に水の入ったバケツを置くなどするのもよいでしょう。仏壇のローソクは電灯式にしましょう。特に一人暮らしの方は大変です。火事でも起こしたら近隣に迷惑になりますし大事故になりかねません。少しずつ禁煙の方向にむかわせたいですね。しかし、それでも火の不始末に関する家族の心配は、なくならないかもしれません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月18日

健康生きがいアドバイザーの鈴木啓司氏来訪

今日の午後は健康生きがい作りアドバイザーの鈴木啓司氏の指導で

遊びながら体操しましょう

目、足、腕、手、手の指、足の指を使いながら全身の筋肉を動かします

ここをクリックすると体操の様子を大きく見ることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月18日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

夫はそのとき、「オレヤダ・・・・・」

(埼玉県・女性・59歳)

67歳になる若年アルツハイマーの主人を在宅で介護して

14年目です。発病して5~6年目が一番辛い時期でした。「殺して」自分も一緒に「らく」になりたい。そればかり考えていました。

主人の病気は治してやりたい、治ると思っていました。今までの生活はなんだったのか、焦れば焦るほど本人はつらいようで、先が見えない、一人になると泣いてばかりの奈落の底でした。二人で一泊旅行に行きましたが。とても景色もよく「おとうさん『らく』になりたいね・・・・・」。その言葉に「おれヤダ・・・・・」。本人はもっとつらかったでしょうに・・・・・。それは改めていっしょに生きようと心に決めた一言でした。

当時若年アルツハイマーの言葉すら耳にすることがありませんでした。大変なことも続きました。入退院、身内との別れ、体力のある徘徊、つらい時期も年数とともに忘れ、楽しい時が思い出されます。デイサービスも施設も馴染まず、今は一日中、家庭内徘徊です。

苦しんでいる皆さんは大勢いらっしゃると思います。が、そこが「病気」なんです。気づいてあげてください。どうにかなります。よい方向に進みます。私たちはとてもよいスタッフのみなさんに恵まれ、今が一番幸せです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

夫はそのとき、「オレヤダ・・・・・」

(埼玉県・女性・59歳)

67歳になる若年アルツハイマーの主人を在宅で介護して

14年目です。発病して5~6年目が一番辛い時期でした。「殺して」自分も一緒に「らく」になりたい。そればかり考えていました。

主人の病気は治してやりたい、治ると思っていました。今までの生活はなんだったのか、焦れば焦るほど本人はつらいようで、先が見えない、一人になると泣いてばかりの奈落の底でした。二人で一泊旅行に行きましたが。とても景色もよく「おとうさん『らく』になりたいね・・・・・」。その言葉に「おれヤダ・・・・・」。本人はもっとつらかったでしょうに・・・・・。それは改めていっしょに生きようと心に決めた一言でした。

当時若年アルツハイマーの言葉すら耳にすることがありませんでした。大変なことも続きました。入退院、身内との別れ、体力のある徘徊、つらい時期も年数とともに忘れ、楽しい時が思い出されます。デイサービスも施設も馴染まず、今は一日中、家庭内徘徊です。

苦しんでいる皆さんは大勢いらっしゃると思います。が、そこが「病気」なんです。気づいてあげてください。どうにかなります。よい方向に進みます。私たちはとてもよいスタッフのみなさんに恵まれ、今が一番幸せです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年02月17日

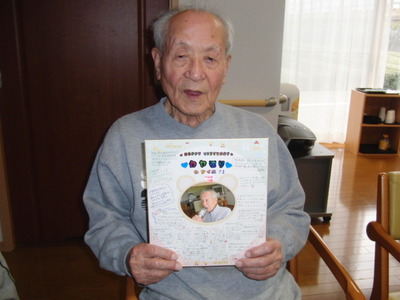

2月生まれの恒例・誕生会

K様 89歳 お誕生日おめでとうございます

K様 93歳 お誕生日おめでとうございます

2人のために芸者ワルツを歌います

2人3脚 恒例の手作りケーキでおもてなし

ここをクリックすると誕生会の様子を大きく見ることができます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月17日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第2章 高度な在宅医療と在宅ケア

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

4.在宅酸素療法

肺の働きが慢性的に低下してきて、動脈血液中の酸素の濃度が一定以下に下がると、常に酸素を吸入しなければならなくなります。この状態を慢性呼吸不全といいます。かっては、酸素吸入をするためだけに何年間も入院する人がいましたが、1986年4月から社会保険診療報酬の改定で在宅酸素療法が認められて以来、自宅で酸素濃縮機や液体酸素ボンベを置いて酸素吸入しながら在宅生活を送ることが可能となりました。日本全国で10万人以上の呼吸不全患者がこの治療を受けています。

在宅酸素療法の適応として、(1)高度慢性呼吸不全 (2)肺高血圧症 (3)チアノーゼ型先天性心疾患が認められています。例数が圧倒的に多いのが高度慢性呼吸不全で、その基礎疾患としては、肺結核後遺症、肺気腫・気管誌喘息などの慢性閉塞性疾患、間質性肺炎などがあります。

在宅酸素療法の導入にあたって、入院中に、状態に応じた適当な酸素酸素濃度(酸素流量)や吸入時間の決定、機器の扱い方、生活上の注意、緊急時の対応などの指導を受けます。医療機関を介して機器取り扱い業者から自宅に、酸素濃縮機(あるいは液体酸素ボンベ)、携帯用酸素ボンベ、フィルターなどの消耗品などが届けられます。

患者や周囲のものが注意しなければならないことをあげますますと、

(1)指示された酸素流量を厳守すること。苦しいからといって酸素流量を上げると、場合によっては呼吸抑制が起こり意識を失うことがあります。

(2)禁煙を守ること。呼吸機能を悪化させて、また、酸素の助燃作用で思わぬやけどをすることがあります。周囲のものも禁煙を守って患者がきれいな空気を吸えるように協力すべきです。

(3)加湿用水の補充、フィルターの交換、流量のダイアル確認、吸入用チューブの折り曲げ・ねじれなどの有無の確認など、基本的な管理を怠らないこと。

(4)呼吸器感染症や心不全などの症候に注意して、そのような症候が出れば速やかに対応すること。食欲、活気、表情などの全身状態の変化、息切れ・呼吸困難、むくみなどの呼吸器循環器症状、咳や痰、熱などの感染症候などがチェックポイントです。

(5)入浴や適度な運動は好ましいが、酸素を吸入しながら行うこと、慢性呼吸不全では、体を動かすと血中酸素濃度が急激に低下することがしばしばです。チューブを引っ張りながらの移動はわずらわしいといって、酸素チューブを外してしまう人が いますが、意識障害等の事故が最も起こりやすいことを知っておくべきです。特にヘルパーが身体を介助するときには注意しましょう。

(6)栄養は健康生活の基本なのでしっかり摂ること。ヘルパーは食べやすく、心負担の少ない減塩の献立を考えて、楽しく食べられるよう雰囲気作りも演出しましょう。

(7)在宅酸素療養日誌を書くこと。医師や看護師の訪問時に見せて、状態の変化を判断してもらいます。

(8)酸素吸入していても日常生活は積極的に行うこと、。買い物や散歩などはもちろん、旅行に行く患者もいます。業者が旅行先の宿泊所に濃縮機を設置してくれることがあります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

4.在宅酸素療法

肺の働きが慢性的に低下してきて、動脈血液中の酸素の濃度が一定以下に下がると、常に酸素を吸入しなければならなくなります。この状態を慢性呼吸不全といいます。かっては、酸素吸入をするためだけに何年間も入院する人がいましたが、1986年4月から社会保険診療報酬の改定で在宅酸素療法が認められて以来、自宅で酸素濃縮機や液体酸素ボンベを置いて酸素吸入しながら在宅生活を送ることが可能となりました。日本全国で10万人以上の呼吸不全患者がこの治療を受けています。

在宅酸素療法の適応として、(1)高度慢性呼吸不全 (2)肺高血圧症 (3)チアノーゼ型先天性心疾患が認められています。例数が圧倒的に多いのが高度慢性呼吸不全で、その基礎疾患としては、肺結核後遺症、肺気腫・気管誌喘息などの慢性閉塞性疾患、間質性肺炎などがあります。

在宅酸素療法の導入にあたって、入院中に、状態に応じた適当な酸素酸素濃度(酸素流量)や吸入時間の決定、機器の扱い方、生活上の注意、緊急時の対応などの指導を受けます。医療機関を介して機器取り扱い業者から自宅に、酸素濃縮機(あるいは液体酸素ボンベ)、携帯用酸素ボンベ、フィルターなどの消耗品などが届けられます。

患者や周囲のものが注意しなければならないことをあげますますと、

(1)指示された酸素流量を厳守すること。苦しいからといって酸素流量を上げると、場合によっては呼吸抑制が起こり意識を失うことがあります。

(2)禁煙を守ること。呼吸機能を悪化させて、また、酸素の助燃作用で思わぬやけどをすることがあります。周囲のものも禁煙を守って患者がきれいな空気を吸えるように協力すべきです。

(3)加湿用水の補充、フィルターの交換、流量のダイアル確認、吸入用チューブの折り曲げ・ねじれなどの有無の確認など、基本的な管理を怠らないこと。

(4)呼吸器感染症や心不全などの症候に注意して、そのような症候が出れば速やかに対応すること。食欲、活気、表情などの全身状態の変化、息切れ・呼吸困難、むくみなどの呼吸器循環器症状、咳や痰、熱などの感染症候などがチェックポイントです。

(5)入浴や適度な運動は好ましいが、酸素を吸入しながら行うこと、慢性呼吸不全では、体を動かすと血中酸素濃度が急激に低下することがしばしばです。チューブを引っ張りながらの移動はわずらわしいといって、酸素チューブを外してしまう人が いますが、意識障害等の事故が最も起こりやすいことを知っておくべきです。特にヘルパーが身体を介助するときには注意しましょう。

(6)栄養は健康生活の基本なのでしっかり摂ること。ヘルパーは食べやすく、心負担の少ない減塩の献立を考えて、楽しく食べられるよう雰囲気作りも演出しましょう。

(7)在宅酸素療養日誌を書くこと。医師や看護師の訪問時に見せて、状態の変化を判断してもらいます。

(8)酸素吸入していても日常生活は積極的に行うこと、。買い物や散歩などはもちろん、旅行に行く患者もいます。業者が旅行先の宿泊所に濃縮機を設置してくれることがあります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年02月16日

サッカーゴルフで大盛り上がり

今日も寒い一日です。サーカーゴルフで大いに盛り上がりました

これはとっても面白い!いい運動になりますよ

黄色と緑色チームで対戦20:25で黄色チームの勝ちです

特に女性人は強~い!パワーが違います。男性人はタジタジでした

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年02月16日

時間について、自分に厳しく、人に優しく

時間いついて、自分に厳しく、人に優しく

(リサーチ・コンサルティングより)

約束した時間を守ることは、ビジネスとしても社会人としても重要なことです。これはマナーではなくルールです。メジャーりーガーのイチロー選手は球場入りの時間に一度も遅れたことがないといいます。素晴らしい実績を残している人は、当たり前のことを、きちんとしています。私たちは毎朝遅刻することなく、出社しています。また、会議や、簡単な打ちあわせさえ遅刻することはないでしょう。しかし、遅刻はしないものの、いつも時間ぎりぎりにならないと現れない人もいます。こうした人はいずれ遅刻するのではないかと心配になってしまいます。

ビジネスマンが商談に遅刻するようでは、相手に「時間すら守れない人は信頼できないと思われても仕方ありません。約束した時間に遅れてしまったことが原因で商談が台なしになってしまうこともあります。

約束した時間を守るためには、「10分前行動」を徹底しましょう。例外をつくらず、どのようなときも、早めに余裕を持って行動しましょう。とりわけ遠くまで商談に行く場合は、早い時間から近くの場所まで行っておくなど、遅れないように準備しましょう。そうすることで道路の渋滞や交通機関の遅延など不足の事態で移動に時間が時間がかかってしまった場合でも、遅れることを防ぐことが出来ます。

仮に、商談の時間に間に合わなそうな場合には、「遅刻すると分かった時点ですぐに連絡する」「誠実に謝罪する」といった対応が大切です。それでは、相手が商談に遅刻した場合どう対応したらよいのか考えて見ましょう。

自分が時間を厳守する人は相手にもそれを求めがちです。しかし、相手が商談に遅刻してきたからといって、激しく接したり、不機嫌な態度をとってはいけません。相手には「きっとやむを得ない事情があったに違いない」と考えて、笑顔で対応しましょう。

遅刻してきた相手は、皆さんに対して申し訳ない気持で一杯なのです。その為、その商談は交渉が始まる前から皆さんにとって、つまり我が社にとって有利な状況になっています。これは皆さんが時間を守り、相手の遅刻を許したからに他なりません。昔から浴「自分に首市区、人に優しく」といわれえますが、時間についても同じことが言えます。自分は絶対に遅刻しないように気を付け、そして、相手の遅刻には寛容に接するよう心がけましょう。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

(リサーチ・コンサルティングより)

約束した時間を守ることは、ビジネスとしても社会人としても重要なことです。これはマナーではなくルールです。メジャーりーガーのイチロー選手は球場入りの時間に一度も遅れたことがないといいます。素晴らしい実績を残している人は、当たり前のことを、きちんとしています。私たちは毎朝遅刻することなく、出社しています。また、会議や、簡単な打ちあわせさえ遅刻することはないでしょう。しかし、遅刻はしないものの、いつも時間ぎりぎりにならないと現れない人もいます。こうした人はいずれ遅刻するのではないかと心配になってしまいます。

ビジネスマンが商談に遅刻するようでは、相手に「時間すら守れない人は信頼できないと思われても仕方ありません。約束した時間に遅れてしまったことが原因で商談が台なしになってしまうこともあります。

約束した時間を守るためには、「10分前行動」を徹底しましょう。例外をつくらず、どのようなときも、早めに余裕を持って行動しましょう。とりわけ遠くまで商談に行く場合は、早い時間から近くの場所まで行っておくなど、遅れないように準備しましょう。そうすることで道路の渋滞や交通機関の遅延など不足の事態で移動に時間が時間がかかってしまった場合でも、遅れることを防ぐことが出来ます。

仮に、商談の時間に間に合わなそうな場合には、「遅刻すると分かった時点ですぐに連絡する」「誠実に謝罪する」といった対応が大切です。それでは、相手が商談に遅刻した場合どう対応したらよいのか考えて見ましょう。

自分が時間を厳守する人は相手にもそれを求めがちです。しかし、相手が商談に遅刻してきたからといって、激しく接したり、不機嫌な態度をとってはいけません。相手には「きっとやむを得ない事情があったに違いない」と考えて、笑顔で対応しましょう。

遅刻してきた相手は、皆さんに対して申し訳ない気持で一杯なのです。その為、その商談は交渉が始まる前から皆さんにとって、つまり我が社にとって有利な状況になっています。これは皆さんが時間を守り、相手の遅刻を許したからに他なりません。昔から浴「自分に首市区、人に優しく」といわれえますが、時間についても同じことが言えます。自分は絶対に遅刻しないように気を付け、そして、相手の遅刻には寛容に接するよう心がけましょう。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年02月15日

ビーチボールのバレーボール対抗戦

これはいったいなんでしょう?

ビーチボールのバレーボール用ネットです

職員の華ちゃんが2ヶ月かけて編んでくれました

愛情のこもったネットなのです

今日も寒いです。頑張って身体を動かしましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ