ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年01月31日

社会福祉法人春風会 北狩野側ケアセンターで研修

北狩野ケアセンター

管理者・塩谷桂子様2日間大変お世話になりました。

小規模多機能型居宅介護とグループホームが併設された

2人3脚と同じ施設です。しかし、室内は2人3脚の3倍近い広さで

ゆったりしています。利用者さんたちもゆったりとくつろぎながら

寄り添う介護に満足しているようです。レクや作業療法、色々と

教わってきました。本当に有難うございました。スタッフの皆様

管理者の塩谷様有難うございました m(^O^)m

春風会伊豆中央センターも見学させていただきました

北狩野ケアセンターの裏は狩野川です。遊歩道になっていて散歩コース

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月31日

ゑびすやの料理を堪能

ゑびすやの若女将りんちゃん・女将さんお世話になりました

とってもいいお湯と美味しい料理に堪能し、のんびりしました

ここをクリックすると美味しい料理を大きく見ることができます

↓

ご馳走様でした。昨夜が満月が一番きれいな日だそうで

露天風呂でシャッター。5回も出たり入ったり・・・。<笑い>

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月31日

TKC ワンポイントニュースパート2

褒めて褒められ人は育つ

人は褒められることによって、大きく育つと言います。しかしながら、褒めることは叱る以上に難しいと言われます。この言葉は叱ることの要点を表しています。

やってみせ 言って聞かせて させてみて

褒めてやらねば 人は動かじ。

話し合い 耳を傾け 承認し

任せてやらねば人は育たず。

やっている 姿を感謝で見守って

信頼せねば 人は実らず。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

人は褒められることによって、大きく育つと言います。しかしながら、褒めることは叱る以上に難しいと言われます。この言葉は叱ることの要点を表しています。

やってみせ 言って聞かせて させてみて

褒めてやらねば 人は動かじ。

話し合い 耳を傾け 承認し

任せてやらねば人は育たず。

やっている 姿を感謝で見守って

信頼せねば 人は実らず。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月30日

節分祭の練習です☆

節分祭で紙芝居をすることにし、今日は練習です^^

利用者さんに順に読んでいただいています☆

← クリックすると拡大します

← クリックすると拡大します

← あと2匹(?)

鬼がいます

豆も用意したし・・・あとは当日をお楽しみに

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月30日

TKCビジネスワンポイントニュース

仕事が楽しくなり

感動に変わる3つの心構え

仕事に対する心構え一つで、仕事を楽しみ

仕事を面白く感じることが出来ます。

1.仕事の意味を考えよ

仕事の意味を考えて実感することで、感動を得られます。

つまらない仕事などありません。

仕事をつまらなくする考え方があるだけです。

意味のない仕事はありません。

意味のない仕事にしてしまう考え方があるだけです。

2.物事を前向きに受け止めよ

どんな問題が起きても、前向きに受け止められるというのは

大事な能力の一つです。

前向きに受け止めることによって次の機会や

自分の成長を生かすことが出来ます。

3.お客様の予測を上回るレベルを目指せ

どんな仕事でも、お客様の立場になって考え、お客様の予測を上回るレベルを考えましょう。

お客様が感動することで、自分の仕事も感動に変わります。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

感動に変わる3つの心構え

仕事に対する心構え一つで、仕事を楽しみ

仕事を面白く感じることが出来ます。

1.仕事の意味を考えよ

仕事の意味を考えて実感することで、感動を得られます。

つまらない仕事などありません。

仕事をつまらなくする考え方があるだけです。

意味のない仕事はありません。

意味のない仕事にしてしまう考え方があるだけです。

2.物事を前向きに受け止めよ

どんな問題が起きても、前向きに受け止められるというのは

大事な能力の一つです。

前向きに受け止めることによって次の機会や

自分の成長を生かすことが出来ます。

3.お客様の予測を上回るレベルを目指せ

どんな仕事でも、お客様の立場になって考え、お客様の予測を上回るレベルを考えましょう。

お客様が感動することで、自分の仕事も感動に変わります。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

タグ :ビジネスワンポイントニュース

2010年01月29日

施設内研修 更衣・シーツ交換

2010年01月29日

1月後半の誕生会

3名様お誕生日おめでとうございます

S様92歳(女性)、N様91歳(女性)、S様82歳

手作りケーキを皆さんでいただきます

お誕生会の挨拶をK様にしていただきました

その後北国の春を熱唱

恒例のスタッフからのメッセージ入り色紙をプレゼント

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月29日

認知症にどう対応するかin奈良シンポジウムより

シンポジウム「認知症にどう対応するか」

認知症の85%は治療困難 (平井基陽氏より)

認知症は①.記憶の低下②.言葉のやり取りが困難、時間や場所の見当がつかない、手順を踏む作業ができない③.その為に日常生活に支障をきたす状態のことだ。認知症の85%は現在の医療水準でも根本的な治療は不可能だ。アルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性が三大認知症。

物忘れがなどがあるものの日常生活に支障のない状態は認知症と診断されないが、この状態から認知症に移行するものが一定程度ある。「軽度認知障害(MCI)と名づけられている」「話題が乏しく、限られている」といった状態で医療機関で相談することが望ましい。

認知症の終末期への対応について語られる機会は少ないが、「どうすることが認知症の人の尊厳を守ることになるのか」は医療上も大きな課題だ。

時間と空間を共有して

(辻村泰範氏より)

自分は「将来認知症になるかも知れない」は今や確信になりつつある。だが、脳が侵されても、心は侵されない。そこに認知症の救いがある。

認知症の原因や治療は医学の世界に任せるが、たとえ認知症が厄介な病気だとしても、周囲の人が混乱した言動に振り回され、くたびれ果ててしまわないためには、どう対応したらいいのか。

大事なことは違う世界にいる認知症の人の時間と空間を、多くの人が「ちょっと」ずつ共有して、演技者としてそこに参加してもらえばいいのではないか。近年「寄り添う介護」や「なじみの関係」といった言葉で表現されるが、それは単に一緒にいればいいという意味ではない。寄り添うとは、時間や空間を共有するということだ。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

認知症の85%は治療困難 (平井基陽氏より)

認知症は①.記憶の低下②.言葉のやり取りが困難、時間や場所の見当がつかない、手順を踏む作業ができない③.その為に日常生活に支障をきたす状態のことだ。認知症の85%は現在の医療水準でも根本的な治療は不可能だ。アルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性が三大認知症。

物忘れがなどがあるものの日常生活に支障のない状態は認知症と診断されないが、この状態から認知症に移行するものが一定程度ある。「軽度認知障害(MCI)と名づけられている」「話題が乏しく、限られている」といった状態で医療機関で相談することが望ましい。

認知症の終末期への対応について語られる機会は少ないが、「どうすることが認知症の人の尊厳を守ることになるのか」は医療上も大きな課題だ。

時間と空間を共有して

(辻村泰範氏より)

自分は「将来認知症になるかも知れない」は今や確信になりつつある。だが、脳が侵されても、心は侵されない。そこに認知症の救いがある。

認知症の原因や治療は医学の世界に任せるが、たとえ認知症が厄介な病気だとしても、周囲の人が混乱した言動に振り回され、くたびれ果ててしまわないためには、どう対応したらいいのか。

大事なことは違う世界にいる認知症の人の時間と空間を、多くの人が「ちょっと」ずつ共有して、演技者としてそこに参加してもらえばいいのではないか。近年「寄り添う介護」や「なじみの関係」といった言葉で表現されるが、それは単に一緒にいればいいという意味ではない。寄り添うとは、時間や空間を共有するということだ。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月28日

富士イーラの新年会に参加

昨夜は富士ゆうがにて新年会

三島からもたくさんのブロガーさんが参加されました。

色々な方々と名刺交換させていただきました。

ブログを通して知っていたので、はじめてお目にかかっとはおもえないくらい

話がうちとけあって、とってもあったかいぬくもりを感じました。

皆さんありがと~う! ♪♪♪

このお肉は私たちのために3日も前から仕込んだウエリントン

牛ひれ肉のパイ包みで~す。お店のメニューにはありません

とっても愛情がこもっていて2度と食べられない料理です

ゆうがの店長 イマさん ご馳走様でした

感謝をこめてお礼でございます m(^_^)m

4種類のもつ鍋が並びました

美味しかったな~

そして皆さんのアツ~イ思いの話が聞けてよかったな~

これからも宜しくお願いいたしますV(^O^)V

異業種が集まるっていいですね

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月28日

2010年01月28日

レクでタオル体操

タオル体操で上手にキャッチ

生きがい体操の鈴木さんの指導でタオル体操はよくします

小規模多機能居宅介護では葉^モニカにあわせて

童謡を唄ってま~す ♪♪

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月28日

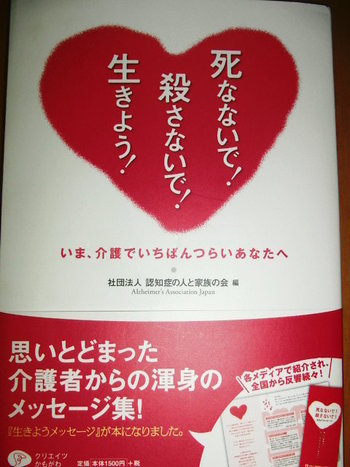

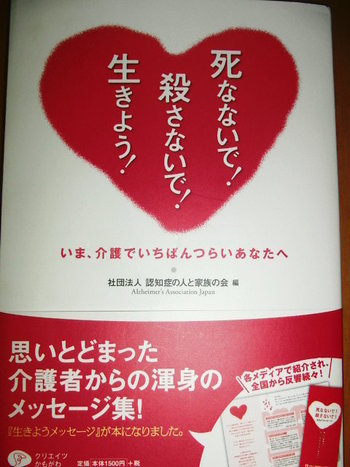

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

私の誘いを「オラ、死ぬのはヤンダヨ」とキッパリ拒絶した姑 (宮城県・女性・55歳)

姑は、認知症と診断されてから24年間生き抜いて、98歳で天界に旅たちました。亡くなる前の3年間は老人ホームでの施設介護でしたが、ホームに入所する直前、ショートステイ、ホームヘルパーなどを利用しながら自宅で介護していた時のことです。

当時、すでに要介護5の認定を受けていた姑は、思考力だけでなく身体能力も著しく低下し、歩行、着替え、トイレ、洗面、お風呂など日常生活全般に介護が必要でした。

もともと勝気で働き者の姑は、そうした自分の状況を受け入れなかったのでしょう。イラ立ち、不機嫌でいることが大変多くなりました。介護保険のサービスも目一杯利用していましたが、毎週2日間は家族が職場や学校へと出かけた後、姑と私と二人だけで過ごさなければなりませんでした。

その日も姑は朝から落ち着かず、大声で叫んでおりました。そのつど私は姑に近寄りなだめるのですが、それも2分ともたず、唯一静かなのは食べ物を口にしている時だけと鳴りました。それを朝から何度繰り返したでしょうか。また大声を出し始めた姑に近づくと、「アンタの言葉なんか聞きだくネー」と、日ごろ、日常会話もままならない姑が激しい言葉を投げつけたのです。

そのとき、私の中で何かがプツンとはじけました。そして私は飛んでも無い言葉を吐いてしまったのです。

「お姑さん、私猛疲れ他。いっしょに死のう。死んで楽になろう」ところが姑は私の誘いをキッパリ拒絶したのです。

「オラ、ヤンダヨ。死ぬのはヤンダヨ」

ハットわれに返り、私は自分のおろかさに愕然としました。目の前の激しい現実から逃れることばかり考えて、姑の本当の気持に気づこうとしていなかったのです。姑はただただ生きようとしてもがいているだけなのだ、とやっと気づきました。

その後、朝から大声を上げていた姑はウトウトし始め、何事もなかったかのように眠りました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

私の誘いを「オラ、死ぬのはヤンダヨ」とキッパリ拒絶した姑 (宮城県・女性・55歳)

姑は、認知症と診断されてから24年間生き抜いて、98歳で天界に旅たちました。亡くなる前の3年間は老人ホームでの施設介護でしたが、ホームに入所する直前、ショートステイ、ホームヘルパーなどを利用しながら自宅で介護していた時のことです。

当時、すでに要介護5の認定を受けていた姑は、思考力だけでなく身体能力も著しく低下し、歩行、着替え、トイレ、洗面、お風呂など日常生活全般に介護が必要でした。

もともと勝気で働き者の姑は、そうした自分の状況を受け入れなかったのでしょう。イラ立ち、不機嫌でいることが大変多くなりました。介護保険のサービスも目一杯利用していましたが、毎週2日間は家族が職場や学校へと出かけた後、姑と私と二人だけで過ごさなければなりませんでした。

その日も姑は朝から落ち着かず、大声で叫んでおりました。そのつど私は姑に近寄りなだめるのですが、それも2分ともたず、唯一静かなのは食べ物を口にしている時だけと鳴りました。それを朝から何度繰り返したでしょうか。また大声を出し始めた姑に近づくと、「アンタの言葉なんか聞きだくネー」と、日ごろ、日常会話もままならない姑が激しい言葉を投げつけたのです。

そのとき、私の中で何かがプツンとはじけました。そして私は飛んでも無い言葉を吐いてしまったのです。

「お姑さん、私猛疲れ他。いっしょに死のう。死んで楽になろう」ところが姑は私の誘いをキッパリ拒絶したのです。

「オラ、ヤンダヨ。死ぬのはヤンダヨ」

ハットわれに返り、私は自分のおろかさに愕然としました。目の前の激しい現実から逃れることばかり考えて、姑の本当の気持に気づこうとしていなかったのです。姑はただただ生きようとしてもがいているだけなのだ、とやっと気づきました。

その後、朝から大声を上げていた姑はウトウトし始め、何事もなかったかのように眠りました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月27日

ゆかり作り

今日はゆかり作りに挑戦しました

2人3脚でつけた梅干のシソを10日間天日干しにします

そのシソを電子レンジ加熱してすり鉢ですって出来上がり

3個のすり鉢でたくさんのゆかりが出来ました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月27日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

16.味覚の変化と夜間頻尿

知って得する身近な病気や症状 その3

〇夜間頻尿

一般に、年をとると夜間のトイレの回数が増えるといわれています。慢性疾患をもつ要介護者の場合、夜間頻尿は顕著になります。「昼間は回数が少ないのに、夜になると3回も4回もトイレで起こされます。毎晩こんな状態では、私が倒れてしまいます」という声がよく聞かれます。実際一晩4回も起こされると睡眠不足になるでしょうし、「夜に限って何回も起こされるのは嫌がらせではないか」との思いが介護者をますます疲労させます。

「水分のとる量が多いからではないか」と考えて水分の摂取を控えても、「睡眠が浅いから何度もトイレに行くのではないか」と考えて睡眠薬を投与しても、夜間のトイレ回数は変わりません。

加齢に伴う心機能、肺機能、腎機能などの低下により、昼間は活動している筋肉や内臓に優先的に血液が送られ、腎臓には十分な量の血液が送られないため尿があまり作られないのに対し、夜間は腎臓に十分な血液が送られるので尿が作られます。これが高齢者に夜間頻尿が多い理由です。夜間に尿が作られて、一日の正常な尿量となるのです。

もし夜間に尿が作れないとすると、腎不全となり大変な状態になるのです。「夜間に尿が作られるのはありがたいこと」と考えると、介護者の気持も少し楽になるのではないでしょうか。心臓や呼吸器などの疾患を持つ人、脳卒中で寝たきりの人なども夜間頻尿が見られますが、同じ理由によると考えてよいでしょう。

また、糖尿病、前立腺肥大、膀胱炎、神経因性膀胱などの疾患でも夜間頻尿が起こることがありますから、正しい診断が必要となります。夜間の尿の回数があまり近い場合には、昼間に尿が出るようにするための利尿剤や強心剤を処方する場合があります。睡眠薬はふらつきによる事故や排尿の失敗などにつながるため、お勧めできません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

16.味覚の変化と夜間頻尿

知って得する身近な病気や症状 その3

〇夜間頻尿

一般に、年をとると夜間のトイレの回数が増えるといわれています。慢性疾患をもつ要介護者の場合、夜間頻尿は顕著になります。「昼間は回数が少ないのに、夜になると3回も4回もトイレで起こされます。毎晩こんな状態では、私が倒れてしまいます」という声がよく聞かれます。実際一晩4回も起こされると睡眠不足になるでしょうし、「夜に限って何回も起こされるのは嫌がらせではないか」との思いが介護者をますます疲労させます。

「水分のとる量が多いからではないか」と考えて水分の摂取を控えても、「睡眠が浅いから何度もトイレに行くのではないか」と考えて睡眠薬を投与しても、夜間のトイレ回数は変わりません。

加齢に伴う心機能、肺機能、腎機能などの低下により、昼間は活動している筋肉や内臓に優先的に血液が送られ、腎臓には十分な量の血液が送られないため尿があまり作られないのに対し、夜間は腎臓に十分な血液が送られるので尿が作られます。これが高齢者に夜間頻尿が多い理由です。夜間に尿が作られて、一日の正常な尿量となるのです。

もし夜間に尿が作れないとすると、腎不全となり大変な状態になるのです。「夜間に尿が作られるのはありがたいこと」と考えると、介護者の気持も少し楽になるのではないでしょうか。心臓や呼吸器などの疾患を持つ人、脳卒中で寝たきりの人なども夜間頻尿が見られますが、同じ理由によると考えてよいでしょう。

また、糖尿病、前立腺肥大、膀胱炎、神経因性膀胱などの疾患でも夜間頻尿が起こることがありますから、正しい診断が必要となります。夜間の尿の回数があまり近い場合には、昼間に尿が出るようにするための利尿剤や強心剤を処方する場合があります。睡眠薬はふらつきによる事故や排尿の失敗などにつながるため、お勧めできません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月27日

2010年01月26日

恒例のスタッフ会議とセンター方式勉強会

月2回のスタッフ会議、センター方式勉強会を行いました

活発な意見が交換されました。

皆さんが書き込んだC-1-2のシートを振り返り

来月15日までにC-1-2シートを書き込んでください

ご家族と協力して記入しましょう

2時間半お疲れ様でした

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月26日

金柑の収穫

今日の午前中は金柑の収穫です。そのまま食べても甘くて美味しい

午後は甘く圧力鍋で煮ます。デザートとして食卓に並びます

金柑の甘煮が出来ました

食後のデザートで出していただきましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月26日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

16.味覚の変化と夜間頻尿

知って得する身近な病気や症状 その3

〇年齢と共に変わる味覚の変化

年をとるとともに生理的な機能は変化していきます。味覚についても、一般的に高齢者は塩味に著しく鈍く、甘味、酸味も衰えるが、苦味は若い人と変わらない言われます。「おばあちゃんの作った料理は塩辛くて食べれない」「若い者が作るものは、薄味でまずい」という声があがる原因はここにあります。

高齢者は塩味の味覚が低下していますので、塩辛い味付けでちょうどよいと感じます。そのため、若い人はしょっぱすぎると感じます。逆に、若い人にとってちょうど良い味付けは、、高齢者には薄味で物足りなく感じ、醤油やソースをかけ足すことになります。「私がせっかく味見してつくったのに、あのように味をかえてしまうなんて、嫌な人」となりかねません。

高齢者の味覚の変化の特徴を知っていれば、このような心の行き違いはなくなるでしょう。互いの本当の理解のためには、老年期の心身の変化に関する正しい知識が欠かせません。

この難題も調理の仕方などによって解決することができます。例えば、煮魚では塩分が多くなりますが、塩焼きにすると、少量の塩分でも、塩の小片が舌に触れた瞬間塩辛いと感じ、満足が得られるものです。そのほか、調味料をうまく使うことによっても塩分を抑えることができます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

16.味覚の変化と夜間頻尿

知って得する身近な病気や症状 その3

〇年齢と共に変わる味覚の変化

年をとるとともに生理的な機能は変化していきます。味覚についても、一般的に高齢者は塩味に著しく鈍く、甘味、酸味も衰えるが、苦味は若い人と変わらない言われます。「おばあちゃんの作った料理は塩辛くて食べれない」「若い者が作るものは、薄味でまずい」という声があがる原因はここにあります。

高齢者は塩味の味覚が低下していますので、塩辛い味付けでちょうどよいと感じます。そのため、若い人はしょっぱすぎると感じます。逆に、若い人にとってちょうど良い味付けは、、高齢者には薄味で物足りなく感じ、醤油やソースをかけ足すことになります。「私がせっかく味見してつくったのに、あのように味をかえてしまうなんて、嫌な人」となりかねません。

高齢者の味覚の変化の特徴を知っていれば、このような心の行き違いはなくなるでしょう。互いの本当の理解のためには、老年期の心身の変化に関する正しい知識が欠かせません。

この難題も調理の仕方などによって解決することができます。例えば、煮魚では塩分が多くなりますが、塩焼きにすると、少量の塩分でも、塩の小片が舌に触れた瞬間塩辛いと感じ、満足が得られるものです。そのほか、調味料をうまく使うことによっても塩分を抑えることができます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月25日

介護協力に必要なのは具体的援助

介護協力の質

必要なのは具体的援助

(介護カウンセラー 羽成幸子氏より)

身内や知り合いが入院すると、相手の都合も考えずにお見舞いに行く人がいます。入院したということを知ったからには、知らんぷりもしていられないとの気持ちからかも知れません。中には面会時間とはいえ、集団でガヤガヤと病室に入ってくる人たちもいます。

お見舞いに行くという行為は、ある意味では義理を果たすということでもあるでしょう。見舞いを受ける側も、時には体がつらいのを我慢して、見舞い客に対応することだってあります。周囲に心配させたくないと、入院していることを隠す人もいますが、これには義理の見舞いを避けたい気持ちがあるかも知れません。

このようなことは介護の場合にも当てはまります。介護されている親の顔を見るために実家に出向く人はその出向いた回数が親孝行の指紋になる場合があります。「あの人は一度も親の顔を見に来ない」と出向かない人が非難されることもあるかもしれません。

反対に、たとえ親の顔が見に行く回数が多くても、行くたびにお客様扱いを受けているようでは、親元で介護する人の負担は増すばかりです。行く回数ではなく、何をしてくるかを考えましょう。

例えば、便通が滞りがちな親の場合なら、実家のお嫁さんの代わりに浣腸をして便通を整えてくる。入浴介助を引き受けてくる。月に2回手足の爪を切ってくるなど・・・。

こうした行動をとれば実家のお嫁さんは美容院へ行ったり、買い物に行ったりと、別な用事を済ませることができるわけです。介護で問われているのは、「何をしたか」です。遠くて介護に通えなかったら、ヘルパー代の協力でもよいでしょう。

私は、義母が寝たきりになった時、義母と相談して、夫の兄弟全員に手紙を書きました。「このたび、あなたのお母様が寝たきりになりました。つきましては一日300円のおしめ代を協力してください」こうして義母の通帳に振り込んでもらったのです。

こうして介護に必要なのは義理や体裁ではなく、具体的な援助です。できることを、具体的に、それも責任をもって担ってもらいましょう。助けてもらう側も好意あるサポートと割り切り、感謝して気持ちよく受けることです。これこそ、質の高い介護協力だと思います。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

必要なのは具体的援助

(介護カウンセラー 羽成幸子氏より)

身内や知り合いが入院すると、相手の都合も考えずにお見舞いに行く人がいます。入院したということを知ったからには、知らんぷりもしていられないとの気持ちからかも知れません。中には面会時間とはいえ、集団でガヤガヤと病室に入ってくる人たちもいます。

お見舞いに行くという行為は、ある意味では義理を果たすということでもあるでしょう。見舞いを受ける側も、時には体がつらいのを我慢して、見舞い客に対応することだってあります。周囲に心配させたくないと、入院していることを隠す人もいますが、これには義理の見舞いを避けたい気持ちがあるかも知れません。

このようなことは介護の場合にも当てはまります。介護されている親の顔を見るために実家に出向く人はその出向いた回数が親孝行の指紋になる場合があります。「あの人は一度も親の顔を見に来ない」と出向かない人が非難されることもあるかもしれません。

反対に、たとえ親の顔が見に行く回数が多くても、行くたびにお客様扱いを受けているようでは、親元で介護する人の負担は増すばかりです。行く回数ではなく、何をしてくるかを考えましょう。

例えば、便通が滞りがちな親の場合なら、実家のお嫁さんの代わりに浣腸をして便通を整えてくる。入浴介助を引き受けてくる。月に2回手足の爪を切ってくるなど・・・。

こうした行動をとれば実家のお嫁さんは美容院へ行ったり、買い物に行ったりと、別な用事を済ませることができるわけです。介護で問われているのは、「何をしたか」です。遠くて介護に通えなかったら、ヘルパー代の協力でもよいでしょう。

私は、義母が寝たきりになった時、義母と相談して、夫の兄弟全員に手紙を書きました。「このたび、あなたのお母様が寝たきりになりました。つきましては一日300円のおしめ代を協力してください」こうして義母の通帳に振り込んでもらったのです。

こうして介護に必要なのは義理や体裁ではなく、具体的な援助です。できることを、具体的に、それも責任をもって担ってもらいましょう。助けてもらう側も好意あるサポートと割り切り、感謝して気持ちよく受けることです。これこそ、質の高い介護協力だと思います。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月24日

平成21年度 地域推進研修1月23・24日参加

昨日から今日にかけて認知症介護研究・研修センタ-浴風会において

北は北海道から南は九州まで30名の方が参加されました

認知症地域包括ケアに向けた人材育成

「認知症ケア地域推進研修」が無事終了しました

地域推進員に期待される活動内容として

1.センター方式の活用と推進

2.身近な立場での実践的な助言・支援

3.地域人材やチームの育成

4.東京センターへの活動情報の連絡及び提供

5.東京センターへの提案・助言・協力

以上私ににできることを無理せず社会に貢献できればと思っています

まほろばの秋山さんと一緒に泊りがけで学んできました

映画やテレビのロケ地でも有名な浴風会・3万坪の敷地に驚き!

とっても有意義な研修でした。自分の役割の重さも痛感していま~す

2010年01月24日

死なないで!殺さないで!生きようメッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

助けを求めたやり方が最善でした

(神奈川県・女性・54歳)

介護殺人・自殺のニュースは本当に他人事ではないと思いながら介護していました。結婚して25年、その内の15年は介護でした。姑、舅、母を同時でした。姑、舅が亡くなった後、母の認知症が進んできました。介護もベテランのはずの私でしたが、やはり実の母となると感情的になり、余裕もなくなり、自分も手術・入院したりするとすっかり体力にも自信が泣くなり、介護はつらいものとなりました。

デイサービス、ショートステイとフルに使っても、母はだんだんと拒否が強くなり、便失禁が始まったりすると私は泣くことが多くなって、イライラして母に憎しみをいだくこともあり、自分を責める気持ちと励ます気持ちが入り乱れ、かなりまいってしまいました。

そんな時、ケアマネージャーさんに何気なく「特養って母も申し込めますか?」と聞いたら、「もちろんですよ、どうぞ!!」。その言葉に目の前のモヤモヤが晴れた思いでした。「お母さんのことが解決したら、娘さんの今の状況はすべて解決するんじゃないですか?」の言葉どうり、幸運にも母は特養に入所し、落ち着いた日々を送っています。息子も独立し25年ぶりに夫婦二人の生活が始まりました。

時々は母に会いに行くと、そのたびに「嬉しい」と言って泣きます。私のことは分からないようですが、喜んでくれます。私も泣けてきますが、もう憎しみはありません。感謝の気持ちです。母が自分の人生を決めてくれ、私の人生もプレゼントしてくれたと思います。

私が母に、暴力や首に手をかけそうになるのを踏みとどまらせたものは何だったのか。「大丈夫!大丈夫!」といつも思い続けていたこと。また、疲れてはいけない、と母と一緒に昼寝をして、とりあえず休んでいました。ケアマネージャーさん、デイサービスの方々に助けを求め、ずいぶん助けていただけたことは、大きな支えでした。母と共に、右往左往した日々に、助けを求めたやり方が、私は最善だったと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

助けを求めたやり方が最善でした

(神奈川県・女性・54歳)

介護殺人・自殺のニュースは本当に他人事ではないと思いながら介護していました。結婚して25年、その内の15年は介護でした。姑、舅、母を同時でした。姑、舅が亡くなった後、母の認知症が進んできました。介護もベテランのはずの私でしたが、やはり実の母となると感情的になり、余裕もなくなり、自分も手術・入院したりするとすっかり体力にも自信が泣くなり、介護はつらいものとなりました。

デイサービス、ショートステイとフルに使っても、母はだんだんと拒否が強くなり、便失禁が始まったりすると私は泣くことが多くなって、イライラして母に憎しみをいだくこともあり、自分を責める気持ちと励ます気持ちが入り乱れ、かなりまいってしまいました。

そんな時、ケアマネージャーさんに何気なく「特養って母も申し込めますか?」と聞いたら、「もちろんですよ、どうぞ!!」。その言葉に目の前のモヤモヤが晴れた思いでした。「お母さんのことが解決したら、娘さんの今の状況はすべて解決するんじゃないですか?」の言葉どうり、幸運にも母は特養に入所し、落ち着いた日々を送っています。息子も独立し25年ぶりに夫婦二人の生活が始まりました。

時々は母に会いに行くと、そのたびに「嬉しい」と言って泣きます。私のことは分からないようですが、喜んでくれます。私も泣けてきますが、もう憎しみはありません。感謝の気持ちです。母が自分の人生を決めてくれ、私の人生もプレゼントしてくれたと思います。

私が母に、暴力や首に手をかけそうになるのを踏みとどまらせたものは何だったのか。「大丈夫!大丈夫!」といつも思い続けていたこと。また、疲れてはいけない、と母と一緒に昼寝をして、とりあえず休んでいました。ケアマネージャーさん、デイサービスの方々に助けを求め、ずいぶん助けていただけたことは、大きな支えでした。母と共に、右往左往した日々に、助けを求めたやり方が、私は最善だったと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年01月23日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.筋肉の牽引痛と、胸痛

知って得する身近な病気や症状 その2

○胸痛

強い咳をした後や、体をねじった後、あるいは胸を抱きかかえられた後などに、胸がずきんと痛くなることがあります。また、原因が思いあたらなくても、呼吸をしようとすると胸が痛くて呼吸ができないような苦しさが出る場合があります。起き上がろうとしたときや物を取るため体を曲げたときに胸痛の症状が現れることも珍しくありません。

左胸に症状を感じたときには、狭心症や心筋梗塞ではないかと疑って、心電図、胸部エックス検査、心カテーテル検査などの検査が行われる場合もあります。しかし、結果は異常なし、と説明されても症状が治まりません。また、骨折ではないかと疑って整形外科で肋骨などのエックス線検査を受けても、骨折はありませんと言われます。

このような患者さんの場合、肋骨を一本一本押してみますとはっきりした痛みを訴える場合が少なくありません。肋骨は、胸椎と関節を作り、胸骨とも動きの悪い関節を作っています。第6肋骨以下では肋骨どうしが肋軟骨によりつながっています。ところが肋骨と胸骨の関節は力を受けると変形して、ある程度の力が加わると小さながひびが入ってしまいます。

また、肋軟骨は高齢になると石灰化してもろくなり、ひびが入りやすくなりなります。骨の表面には痛覚が分布していますから、ひびが入ったところに力が加わると、痛みが発生するのです。

上記の症状が出ていて肋骨に圧痛が認められる場合には肋骨の亀裂骨折と診断して、バストバンドなどで肋骨の動きを固定すると、症状が見事に軽くなります。約3週間固定すると症状がなくなります。もちろん、狭心症、心筋梗塞、解離性大動脈瘤破裂、自然気胸、悪性腫瘍の骨転移等の可能性がありますから、医療的な診断は必要です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.筋肉の牽引痛と、胸痛

知って得する身近な病気や症状 その2

○胸痛

強い咳をした後や、体をねじった後、あるいは胸を抱きかかえられた後などに、胸がずきんと痛くなることがあります。また、原因が思いあたらなくても、呼吸をしようとすると胸が痛くて呼吸ができないような苦しさが出る場合があります。起き上がろうとしたときや物を取るため体を曲げたときに胸痛の症状が現れることも珍しくありません。

左胸に症状を感じたときには、狭心症や心筋梗塞ではないかと疑って、心電図、胸部エックス検査、心カテーテル検査などの検査が行われる場合もあります。しかし、結果は異常なし、と説明されても症状が治まりません。また、骨折ではないかと疑って整形外科で肋骨などのエックス線検査を受けても、骨折はありませんと言われます。

このような患者さんの場合、肋骨を一本一本押してみますとはっきりした痛みを訴える場合が少なくありません。肋骨は、胸椎と関節を作り、胸骨とも動きの悪い関節を作っています。第6肋骨以下では肋骨どうしが肋軟骨によりつながっています。ところが肋骨と胸骨の関節は力を受けると変形して、ある程度の力が加わると小さながひびが入ってしまいます。

また、肋軟骨は高齢になると石灰化してもろくなり、ひびが入りやすくなりなります。骨の表面には痛覚が分布していますから、ひびが入ったところに力が加わると、痛みが発生するのです。

上記の症状が出ていて肋骨に圧痛が認められる場合には肋骨の亀裂骨折と診断して、バストバンドなどで肋骨の動きを固定すると、症状が見事に軽くなります。約3週間固定すると症状がなくなります。もちろん、狭心症、心筋梗塞、解離性大動脈瘤破裂、自然気胸、悪性腫瘍の骨転移等の可能性がありますから、医療的な診断は必要です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月22日

手作り紙芝居、さらにグレードアップ☆

昨年クリスマスに作った紙芝居 【サンタからの贈り物】を

ちぎり絵をほどこし、さらに バージョンアップ!

永久保存版の紙芝居になりそうです~

午前中は、そら豆移しゲームで盛り上がりました

2010年01月22日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.筋肉の牽引痛と、胸痛

知って得する身近な病気や症状 その2

下肢の筋肉が突然突っ張って激痛に襲われるー硬くなった筋肉を伸ばそうとしても、マッサージしてほぐそうとしても、当分痛みが止まらないーこのような筋肉の牽引痛は高齢者では多くの人が経験します。心不全・腎機能障害などのため利尿剤を服用している人、肝臓疾患をもった人などは、特に牽引痛を経験します。

私たちが体を動かすとき、関節を曲げる屈筋と、伸ばす伸筋が収縮・伸展を見事に強調するようになっているので、スムーズな運動が可能となり、痛みも発生しません。ところが何らかの原因で筋肉が勝手に収縮すると、関節が固定して筋肉痛が発生するのです。

勝手に筋収縮するのは、脳卒中や脊髄損傷など中枢神経系の問題ではなく、おそらく筋肉自身の問題によって起こるものと考えられます。筋肉の収縮には、カルシウムイオンなどの様々な微量元素(*)がかかわっていることが知られています。

私は、微量元素の不足が筋肉を収縮させるのだろうと考えて、牽引痛の患者さんに市販の野菜ジュースを飲むように勧めました。その結果、筋肉牽引痛は劇的に改善しました。肝臓がミネラルの貯蔵庫であること、利尿剤の服用によりカリウムやナトリウムだけでなく微量元素も同時に排泄されることなどを考えれば、牽引痛の起こりやすい状態は(微量元素が影響していることは)十分納得できます。

野菜ジュースは容易にまた安価に手に入りやすいので、是非勧めてみてください。ただし、腎不全のためにカリウム摂取制限のある人には禁忌です。

*微量元素・体内に微量に存在するミネラルのことで、亜鉛、銅、ヨウ素、セレンなど20種類あります。

私もたまに足が夜中つることがあります。そんなときの対処方法を教えます。

つっている足首を時計と反対方向にぐるぐると廻して下さい。それでもダメながら足首の関節を持ち時計と反対方向に廻すとスート痛みがとれ、つっている足が楽になりますよ。一度試してみてください!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

15.筋肉の牽引痛と、胸痛

知って得する身近な病気や症状 その2

下肢の筋肉が突然突っ張って激痛に襲われるー硬くなった筋肉を伸ばそうとしても、マッサージしてほぐそうとしても、当分痛みが止まらないーこのような筋肉の牽引痛は高齢者では多くの人が経験します。心不全・腎機能障害などのため利尿剤を服用している人、肝臓疾患をもった人などは、特に牽引痛を経験します。

私たちが体を動かすとき、関節を曲げる屈筋と、伸ばす伸筋が収縮・伸展を見事に強調するようになっているので、スムーズな運動が可能となり、痛みも発生しません。ところが何らかの原因で筋肉が勝手に収縮すると、関節が固定して筋肉痛が発生するのです。

勝手に筋収縮するのは、脳卒中や脊髄損傷など中枢神経系の問題ではなく、おそらく筋肉自身の問題によって起こるものと考えられます。筋肉の収縮には、カルシウムイオンなどの様々な微量元素(*)がかかわっていることが知られています。

私は、微量元素の不足が筋肉を収縮させるのだろうと考えて、牽引痛の患者さんに市販の野菜ジュースを飲むように勧めました。その結果、筋肉牽引痛は劇的に改善しました。肝臓がミネラルの貯蔵庫であること、利尿剤の服用によりカリウムやナトリウムだけでなく微量元素も同時に排泄されることなどを考えれば、牽引痛の起こりやすい状態は(微量元素が影響していることは)十分納得できます。

野菜ジュースは容易にまた安価に手に入りやすいので、是非勧めてみてください。ただし、腎不全のためにカリウム摂取制限のある人には禁忌です。

*微量元素・体内に微量に存在するミネラルのことで、亜鉛、銅、ヨウ素、セレンなど20種類あります。

私もたまに足が夜中つることがあります。そんなときの対処方法を教えます。

つっている足首を時計と反対方向にぐるぐると廻して下さい。それでもダメながら足首の関節を持ち時計と反対方向に廻すとスート痛みがとれ、つっている足が楽になりますよ。一度試してみてください!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年01月21日

人体には多くの常在菌が

人体には多くの常在菌が

(生物学研究所所長 青木皐氏(ノボル)より

悪玉も免疫系で役に立っている

健康の源は食生活から

最も多い常在菌は「腸内細菌」です。

ほとんどの大腸に500種類の細菌が住み着いていています。最も多いのは、大腸菌の仲間です。大腸菌と聞くと悪者の親玉のように思いますが、大腸菌を保有してない人はいないです。時々悪さをする大腸菌(病原性大腸菌)の仲間が問題になることで悪者扱いになります。

もうひとつは、大腸菌は人の肛門からしか排出されませんから、大腸菌が食品や水から検出されると「糞便由来汚染」ということになり、問題視されます。

大腸菌の仲間が腸内にいないと、肉や魚などのたんぱく質は上手に消化されません。最も消化に役立つのが、乳酸菌の仲間のビフィズス菌です。あかちゃんの時の腸内細菌はほとんどがビフィズス菌です。おっぱいを飲んでビフィズス菌でしっかり消化して栄養を吸収しています。

このときの赤ちゃんの「うんこさん」は臭くありません。ところが年齢を重ねるごとにビフィズス菌の比率が下がって、大腸菌やその他の菌が増加してきます。そうすると消化が悪くなり便秘を引き起こし、うんこさんが臭くなります。

それでは悪玉菌を排除すれば良いのではと考えがちですが、どうやら悪玉菌も免疫系で役立っていると言うことが最近分かってきました。となるとビフィズス菌の比率を上げてやることを考えればいいのです。

それにはビフィズス菌が増えやすいように食物繊維とオリゴ糖を食品として取り入れればいいのです。それでも足りないときは、ヨーグルトなどビフィズス菌の多い食品を続けて食べればいいのです。乳酸品が体質に合わない人は、日本人が昔から食べてきた乳酸菌食品である「粕漬け」を食べればいいのです。

腸内細菌が食品を分解

私たちが食べた食品は、胃酸や消化酵素だけで消化されているのではなく大半は腸内細菌が分解してくれ、分解されたものを栄養として腸壁から吸収しているのです。吸収された栄養がエネルギーとなり、身体を作ります。皮膚のコラーゲンもヒアルロン酸も先ずお腹で作られます。

腸内には500種の細菌が“住み込み”で働いています。肉の好きな菌、野菜の好きな菌、果物の好きな菌、みんなを育てるために出来るだけ多種の食品を食べて“育菌”をしましょう。

消化作業の終わった菌たちは、明日「うんこさん」として出てきます。いいうんこさんが出ればお腹の中は良好です。うんこさんは「便」と書きます。そう腸内細菌の「便り」なのです。

便秘気味の方はビフィズス菌をとりましょう! 1日30種類の食材を摂りましょう!

といういわれはここからもきているのですね

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

(生物学研究所所長 青木皐氏(ノボル)より

悪玉も免疫系で役に立っている

健康の源は食生活から

最も多い常在菌は「腸内細菌」です。

ほとんどの大腸に500種類の細菌が住み着いていています。最も多いのは、大腸菌の仲間です。大腸菌と聞くと悪者の親玉のように思いますが、大腸菌を保有してない人はいないです。時々悪さをする大腸菌(病原性大腸菌)の仲間が問題になることで悪者扱いになります。

もうひとつは、大腸菌は人の肛門からしか排出されませんから、大腸菌が食品や水から検出されると「糞便由来汚染」ということになり、問題視されます。

大腸菌の仲間が腸内にいないと、肉や魚などのたんぱく質は上手に消化されません。最も消化に役立つのが、乳酸菌の仲間のビフィズス菌です。あかちゃんの時の腸内細菌はほとんどがビフィズス菌です。おっぱいを飲んでビフィズス菌でしっかり消化して栄養を吸収しています。

このときの赤ちゃんの「うんこさん」は臭くありません。ところが年齢を重ねるごとにビフィズス菌の比率が下がって、大腸菌やその他の菌が増加してきます。そうすると消化が悪くなり便秘を引き起こし、うんこさんが臭くなります。

それでは悪玉菌を排除すれば良いのではと考えがちですが、どうやら悪玉菌も免疫系で役立っていると言うことが最近分かってきました。となるとビフィズス菌の比率を上げてやることを考えればいいのです。

それにはビフィズス菌が増えやすいように食物繊維とオリゴ糖を食品として取り入れればいいのです。それでも足りないときは、ヨーグルトなどビフィズス菌の多い食品を続けて食べればいいのです。乳酸品が体質に合わない人は、日本人が昔から食べてきた乳酸菌食品である「粕漬け」を食べればいいのです。

腸内細菌が食品を分解

私たちが食べた食品は、胃酸や消化酵素だけで消化されているのではなく大半は腸内細菌が分解してくれ、分解されたものを栄養として腸壁から吸収しているのです。吸収された栄養がエネルギーとなり、身体を作ります。皮膚のコラーゲンもヒアルロン酸も先ずお腹で作られます。

腸内には500種の細菌が“住み込み”で働いています。肉の好きな菌、野菜の好きな菌、果物の好きな菌、みんなを育てるために出来るだけ多種の食品を食べて“育菌”をしましょう。

消化作業の終わった菌たちは、明日「うんこさん」として出てきます。いいうんこさんが出ればお腹の中は良好です。うんこさんは「便」と書きます。そう腸内細菌の「便り」なのです。

便秘気味の方はビフィズス菌をとりましょう! 1日30種類の食材を摂りましょう!

といういわれはここからもきているのですね

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年01月21日

薔薇と共に

昨日頂いた薔薇を2人3脚に30本おすそ分け

あっちこっちにいけたり職員さんに差し上げました

風邪がすっかり良くなられたN様昼間の酸素が外れよかったですね

今年は風邪もひかず元気な97歳のY様

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年01月21日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

岸壁からダイブしようとした時

「イヤダ!」と言った母

(神奈川県・女性・52歳)

私の実母はアルツハイマー病で平成15年、78歳でなくなりました。若い時は従軍看護婦として戦地にも行き、在宅で祖父を看取り、PTAやサークル活動など、とても積極的でたのもしい母でした。

そんな母が60代後半からだんだんと壊れていきました。隣で寝ている父が異変を感じて指摘しても、母はそれを認めることができず、やっと病院に行った時には「中期の後半」と言われ、父と私は、その時から計り知れない不安でいっぱいになりました。

徘徊が始まり、無事保護してくださった方へお礼の電話をかけるようになった頃から、父のジレンマが最高になりました。こんな生き恥をいつまでかくのだろう、という思いが強くなり、ある日、車に母を乗せ出かけて行きました。

後で聞きましたがその時、岸壁からダイブしようと思っていたそうです。いざという時、母が「イヤダ!」といったそうです。そのときの母の思いは、病気になっても生きたいという素直な思いだったと思います。

その後は母は車を嫌がり大変でしたが、介護保険が始まり、行政や他人に世話になることを恥と思わず、「助けてください」と声を上げることで、父も私も心の安定を取り戻しました。

母が亡くなってから5年になりますが、私は現在、介護者の心の支えになりたいという気持ちで、認知症サポーターをしています。あの時二人で逝ってしまっていたら、私は一生悔やみ続けるだけだったと思いますし、現在のような活動はできていなかったでしょう。あの時、父が踏みとどまってくれたおかげです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

吐き出す

ー言葉に出せばきっと楽になるー

岸壁からダイブしようとした時

「イヤダ!」と言った母

(神奈川県・女性・52歳)

私の実母はアルツハイマー病で平成15年、78歳でなくなりました。若い時は従軍看護婦として戦地にも行き、在宅で祖父を看取り、PTAやサークル活動など、とても積極的でたのもしい母でした。

そんな母が60代後半からだんだんと壊れていきました。隣で寝ている父が異変を感じて指摘しても、母はそれを認めることができず、やっと病院に行った時には「中期の後半」と言われ、父と私は、その時から計り知れない不安でいっぱいになりました。

徘徊が始まり、無事保護してくださった方へお礼の電話をかけるようになった頃から、父のジレンマが最高になりました。こんな生き恥をいつまでかくのだろう、という思いが強くなり、ある日、車に母を乗せ出かけて行きました。

後で聞きましたがその時、岸壁からダイブしようと思っていたそうです。いざという時、母が「イヤダ!」といったそうです。そのときの母の思いは、病気になっても生きたいという素直な思いだったと思います。

その後は母は車を嫌がり大変でしたが、介護保険が始まり、行政や他人に世話になることを恥と思わず、「助けてください」と声を上げることで、父も私も心の安定を取り戻しました。

母が亡くなってから5年になりますが、私は現在、介護者の心の支えになりたいという気持ちで、認知症サポーターをしています。あの時二人で逝ってしまっていたら、私は一生悔やみ続けるだけだったと思いますし、現在のような活動はできていなかったでしょう。あの時、父が踏みとどまってくれたおかげです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年01月20日

今日はゆうがで誕生会

今日はゆうがで60歳還暦を家族が祝っててくれました

料理の最後にお嫁さんから60本のバラの花束をいただきました

びっくり!

電動歯ブラシもいただきました

80歳になっても20本の歯を保てるように頑張ります

有難うございます

お嫁さんからのメッセージカード

孫のIちゃんからのお手紙

イマさんからのプレゼント

イマさんからのプレゼント

今スタッフのマネージャーからケーキのプレゼントが届きましたm(^O^)m

ここをクリックするとゆうがの食事が大きく見れます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年01月20日

認知症の人の心理を理解しましょう

認知症を理解しましょう

(認知症の人家族の会顧問 三宅貴夫医師より)

認知症は治らないことが多いので、認知症の人の介護をするためには、認知症の人の心理を理解することが重要です。その心理の特徴は4つあります。

・もの忘れ

もの忘れは、認知症の人の基本的な症状です。もの忘れのない認知症はありません。もの忘れとは、新しくて大切なことを覚えにくく、忘れてしまうことです。認知症のない健康な高齢者は、新しいことが覚えにくくても、新しくて大切なことはことは覚えることができます。また、覚えにくいと自覚してメモをとるなど、自分のもの忘れを補うことができます。

健康な高齢者は、夕食をすませた後、何を食べたか食事の内容をすべて覚えていなかったとしても、食べたこと自体忘れることはありません。しかし、認知症の人は夕食を食べたこと自体、すっかり忘れてしまうのです。

こうしたもの忘れのある認知症の人は、数分前にみたこと、聞いたたこと、言ったこと、したことまで忘れてしまっているので、「さっきいったでしょう?」とか「同じことを何度聞くの?」と言っても困惑するだけです。

・判断力の低下

もの忘れと共に判断力が低下します。その1つとして、時間の流れの中での判断力(時系列的判断)の低下が見られます。例えば認知症の人は、「今朝は掃除をしたので、昼は買い物に行き、夜はテレビを見よう」といった判断ができにくくなります。時間の概念に頼らずに、その時々で対応する必要があります。

抽象的な判断力も低下します。なぜここにいるのか。世話をいつまでしてくれるのかなど、抽象的なことがよく分からなくなります。交差点の信号を見て、赤青黄色の3色を言うことはできても、その色が何を意味するかまでは理解できにくくなり、赤でも道を渡ってしまうかも知れません。

さらに、物事を総合的に判断することができにくくなります。たとえば、尿意をもよおしたとき、どの程度我慢できるか、トイレはどこか、どのくらいの時間にたどりつけるかなどを、総合的に判断して行動することができにくくなります。

・過去に生きる

認知症の人が退職して、かなりの年月が経っているにも関わらず、朝になると「会社に行く」と言い張って出掛けようとして、家族を困惑させることがあります。また子供たちが独立して夫婦二人だけの生活している認知症の女性が、夕方になると「子供が帰ってくる。夕食の用意をしなければ」と落ち着かなくなることがあります。

こうした言動は、認知症、特にアルツハイマー病の人に特徴的な「過去に生きる状態と考えられます。アルツハイマー病を発病すると、発病後の記憶を保持できません。また、病気の進行と共に発病前にさかのぼって記憶が曖昧になり、失われるようになります。

「過去に生きる」という認知症の心理を知ることで、言動をより理解できるかも知れません。また、「過去に生きる」認知症の人を現実に引き戻すことが良いとばかりは言えません。むしろ「過去に生きる」状態を受け入れたほうが良いこともあります。

、

たとえば、認知症の夫にとって、歳をとった現在の妻は妻ではなく、「世話をしてくれる親しい女性」となることがあります。それは寂しいことですが、頭から否定したり訂正するのではなく、妻はそのふりをして対応するほうが、認知症の人の精神状態が安定することもあるのです。

・感情は残る

認知症で認知機能の低下は起こりますが、それ以外の心の活動である「感情」「思い」「期待」「プライド」「正確」は残っていることが多くあります。好きなものを食べたことは忘れても、食べていることの満足感はありますし、花見に行ったことは忘れても、桜うを見てきれいだと思う感情は残っています。

この残っている感情に十分配慮することが、認知症の介護にはとても重要です。一方で感情からむことで、認知症の介護はより難しくなるとも言えます。

感情が残っている認知症の人にとっては、話の内容よりも、話の仕方や、言葉づかいが大切です。また、和める雰囲気づくりも心がけましょう。なお、性格については、認知症の状態によって、変化しないこともありますが、より鈍くなる、より穏やかになるなど、さまざな変化があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(認知症の人家族の会顧問 三宅貴夫医師より)

認知症は治らないことが多いので、認知症の人の介護をするためには、認知症の人の心理を理解することが重要です。その心理の特徴は4つあります。

・もの忘れ

もの忘れは、認知症の人の基本的な症状です。もの忘れのない認知症はありません。もの忘れとは、新しくて大切なことを覚えにくく、忘れてしまうことです。認知症のない健康な高齢者は、新しいことが覚えにくくても、新しくて大切なことはことは覚えることができます。また、覚えにくいと自覚してメモをとるなど、自分のもの忘れを補うことができます。

健康な高齢者は、夕食をすませた後、何を食べたか食事の内容をすべて覚えていなかったとしても、食べたこと自体忘れることはありません。しかし、認知症の人は夕食を食べたこと自体、すっかり忘れてしまうのです。

こうしたもの忘れのある認知症の人は、数分前にみたこと、聞いたたこと、言ったこと、したことまで忘れてしまっているので、「さっきいったでしょう?」とか「同じことを何度聞くの?」と言っても困惑するだけです。

・判断力の低下

もの忘れと共に判断力が低下します。その1つとして、時間の流れの中での判断力(時系列的判断)の低下が見られます。例えば認知症の人は、「今朝は掃除をしたので、昼は買い物に行き、夜はテレビを見よう」といった判断ができにくくなります。時間の概念に頼らずに、その時々で対応する必要があります。

抽象的な判断力も低下します。なぜここにいるのか。世話をいつまでしてくれるのかなど、抽象的なことがよく分からなくなります。交差点の信号を見て、赤青黄色の3色を言うことはできても、その色が何を意味するかまでは理解できにくくなり、赤でも道を渡ってしまうかも知れません。

さらに、物事を総合的に判断することができにくくなります。たとえば、尿意をもよおしたとき、どの程度我慢できるか、トイレはどこか、どのくらいの時間にたどりつけるかなどを、総合的に判断して行動することができにくくなります。

・過去に生きる

認知症の人が退職して、かなりの年月が経っているにも関わらず、朝になると「会社に行く」と言い張って出掛けようとして、家族を困惑させることがあります。また子供たちが独立して夫婦二人だけの生活している認知症の女性が、夕方になると「子供が帰ってくる。夕食の用意をしなければ」と落ち着かなくなることがあります。

こうした言動は、認知症、特にアルツハイマー病の人に特徴的な「過去に生きる状態と考えられます。アルツハイマー病を発病すると、発病後の記憶を保持できません。また、病気の進行と共に発病前にさかのぼって記憶が曖昧になり、失われるようになります。

「過去に生きる」という認知症の心理を知ることで、言動をより理解できるかも知れません。また、「過去に生きる」認知症の人を現実に引き戻すことが良いとばかりは言えません。むしろ「過去に生きる」状態を受け入れたほうが良いこともあります。

、

たとえば、認知症の夫にとって、歳をとった現在の妻は妻ではなく、「世話をしてくれる親しい女性」となることがあります。それは寂しいことですが、頭から否定したり訂正するのではなく、妻はそのふりをして対応するほうが、認知症の人の精神状態が安定することもあるのです。

・感情は残る

認知症で認知機能の低下は起こりますが、それ以外の心の活動である「感情」「思い」「期待」「プライド」「正確」は残っていることが多くあります。好きなものを食べたことは忘れても、食べていることの満足感はありますし、花見に行ったことは忘れても、桜うを見てきれいだと思う感情は残っています。

この残っている感情に十分配慮することが、認知症の介護にはとても重要です。一方で感情からむことで、認知症の介護はより難しくなるとも言えます。

感情が残っている認知症の人にとっては、話の内容よりも、話の仕方や、言葉づかいが大切です。また、和める雰囲気づくりも心がけましょう。なお、性格については、認知症の状態によって、変化しないこともありますが、より鈍くなる、より穏やかになるなど、さまざな変化があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ