ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2010年03月31日

2人3脚のお花見

今日は2人3脚の花見です。原のバイパス沿いの桜並み木から千本松原

冨士市の沼川~イオンへ向かいました。お弁当を持ってイオンで昼食

買い物をして帰宅しました。(10:00~14:00)

ここをクリックするとイオンでの昼食の様子を大きく見ることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月30日

静岡新聞・社会部伊豆田記者来訪

静岡新聞・社会部伊豆田記者来訪

介護保険から10年・介護保険の現状と題して

取材にお答えしました。是非多くの方が介護保険制度を理解し

ご本人が家族が選択できる制度をと願っています。

その後静岡第1テレビ宮本記者と伊豆田記者がプライベートで友人と分かり

認知症の人と家族の会代表佐野三四子さんと夕食で合流し四人でアツーク

ディスカッションしました。かつ政・富士岡店さん、長居してすみませんでした。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月30日

午後はソフトボールサッカーで盛り上がる

今日の午後はソフトボールで新聞サッカーを行いました

赤、白分かれて対戦しました。大いに盛り上がりました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

タグ :ソフトボールサッカー2人3脚

2010年03月30日

男性の介護 働き盛りに負担重く

男性の介護

働き盛りに負担重く

家事に不慣れ、近隣関係も希薄

(財団法人認知症予防協会 新時代より)

超高齢化社会の進展に伴って、親や妻らを介護する男性が増えている。女性に比べて介護に不慣れで、近隣とのかかわりも薄い。一人で介護を抱え込む人も多く、肉体的、身体的に追い込まれ、最悪の場合は、殺人や心中にいたる悲劇も起きている。高齢者の一人暮らしや、高齢者夫婦だけの家庭が増える中、どう家族の負担を減らしていくかが問われている。

年間25000人が離職、転職

「田舎の父親が脳梗塞で倒れた」「妻が交通事故にあった」

介護はある日突然、前触れもなしにやってくる。家事に不慣れな男性が家族の介護に直面したらどうなるのか。厚生労働省の調査によると、介護に占める男性の割合は、約3割にも達するという。妻が倒れた場合は夫が介護するケースは珍しくないが、親を介護する場合は、息子が担うケースが最近増えているようだ。

特に近年40代、50代になっても結婚しない男性が増え、2009年の国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料」によれば、50歳時の男性の未婚率は約16%、10年前に比べ7ポイントも上昇している。しかも、少子化で子供は、長男一人という家庭も結構ある。親が倒れれば当然のように息子の肩にかかってくる。

男性は食事、掃除、洗濯など家事を妻や母親に任せがちだ。お湯をガスコンロで沸かせない人だっている。団塊の世代であればなおさらだ。そんな人が突然、介護を背負わされたどうなるか。ただでさえ、介護は大変なのに、これではパニックに陥っても不思議ではない。しかも、40代、50代といえば働き盛りで、会社で責任ある地位や立場の人も多い。介護休暇の制度はあっても、なかなか、取りづらいのが実情ではないだろうか。結局、介護や看病のために退職に追い込まれるケースが後を立たない。

総務省での終業構造基本調査でも06年10月から1年間に介護などのために男性25000人が離職や転職に追い込まれている。慣れない介護に加え、親や妻が認知症で徘徊や妄想など症状が出れば、負担はさらに重くなる。

悲劇・・・・その前に

特に男性は、女性に比べ一人で介護を抱え込みがちといわれる。介護疲れなどから虐待に走るケースも増えている。厚労省の調査によると、「高齢者を虐待している」と相談や通報を受け、自治体が虐待と判断したケースは20008年度だけで1万4889件で前年度より12%増えた。このうち、同居者による虐待が9割を占め、その多くが息子(40%)夫(17%)である。

介護による悲劇をなくすためには、どうすればよいか。一人で抱え込まず、兄弟がいたら、全員で分担する。困ったときは、近くの地域包括支援センターに相談してアドバイスを受けるもよいだろう。また、悩みはストレスを解消したい場合は、近くの「認知症の人と家族の会」に参加し、悩みを打ち明けるのも手だ。さらに、家族の会や認知症予防財団などが行っている電話相談を活用するのも一つの方法かもしれない。

最近、介護する男性の集まりが各地に続々、誕生しつつある。昨年には、男性介護者の全国組織として「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」が発足した。男同士気軽に介護の悩みを打ち明け、情報交換するだけでも肩の荷が軽くなるはずだ。ケア友がいれば、介護の励みにもつながるだろう。

介護は出口が見えないトンネルを手探りで進むようなもの、といわれる。周囲の力を借りながら、気負わずに長い介護生活を乗り切りたいものだ。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

働き盛りに負担重く

家事に不慣れ、近隣関係も希薄

(財団法人認知症予防協会 新時代より)

超高齢化社会の進展に伴って、親や妻らを介護する男性が増えている。女性に比べて介護に不慣れで、近隣とのかかわりも薄い。一人で介護を抱え込む人も多く、肉体的、身体的に追い込まれ、最悪の場合は、殺人や心中にいたる悲劇も起きている。高齢者の一人暮らしや、高齢者夫婦だけの家庭が増える中、どう家族の負担を減らしていくかが問われている。

年間25000人が離職、転職

「田舎の父親が脳梗塞で倒れた」「妻が交通事故にあった」

介護はある日突然、前触れもなしにやってくる。家事に不慣れな男性が家族の介護に直面したらどうなるのか。厚生労働省の調査によると、介護に占める男性の割合は、約3割にも達するという。妻が倒れた場合は夫が介護するケースは珍しくないが、親を介護する場合は、息子が担うケースが最近増えているようだ。

特に近年40代、50代になっても結婚しない男性が増え、2009年の国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料」によれば、50歳時の男性の未婚率は約16%、10年前に比べ7ポイントも上昇している。しかも、少子化で子供は、長男一人という家庭も結構ある。親が倒れれば当然のように息子の肩にかかってくる。

男性は食事、掃除、洗濯など家事を妻や母親に任せがちだ。お湯をガスコンロで沸かせない人だっている。団塊の世代であればなおさらだ。そんな人が突然、介護を背負わされたどうなるか。ただでさえ、介護は大変なのに、これではパニックに陥っても不思議ではない。しかも、40代、50代といえば働き盛りで、会社で責任ある地位や立場の人も多い。介護休暇の制度はあっても、なかなか、取りづらいのが実情ではないだろうか。結局、介護や看病のために退職に追い込まれるケースが後を立たない。

総務省での終業構造基本調査でも06年10月から1年間に介護などのために男性25000人が離職や転職に追い込まれている。慣れない介護に加え、親や妻が認知症で徘徊や妄想など症状が出れば、負担はさらに重くなる。

悲劇・・・・その前に

特に男性は、女性に比べ一人で介護を抱え込みがちといわれる。介護疲れなどから虐待に走るケースも増えている。厚労省の調査によると、「高齢者を虐待している」と相談や通報を受け、自治体が虐待と判断したケースは20008年度だけで1万4889件で前年度より12%増えた。このうち、同居者による虐待が9割を占め、その多くが息子(40%)夫(17%)である。

介護による悲劇をなくすためには、どうすればよいか。一人で抱え込まず、兄弟がいたら、全員で分担する。困ったときは、近くの地域包括支援センターに相談してアドバイスを受けるもよいだろう。また、悩みはストレスを解消したい場合は、近くの「認知症の人と家族の会」に参加し、悩みを打ち明けるのも手だ。さらに、家族の会や認知症予防財団などが行っている電話相談を活用するのも一つの方法かもしれない。

最近、介護する男性の集まりが各地に続々、誕生しつつある。昨年には、男性介護者の全国組織として「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」が発足した。男同士気軽に介護の悩みを打ち明け、情報交換するだけでも肩の荷が軽くなるはずだ。ケア友がいれば、介護の励みにもつながるだろう。

介護は出口が見えないトンネルを手探りで進むようなもの、といわれる。周囲の力を借りながら、気負わずに長い介護生活を乗り切りたいものだ。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月29日

須津川桜並木・散策☆

今日は寒いですね お花見を企画していたのですがあまりの寒さに・・・

お花見を企画していたのですがあまりの寒さに・・・

利用者さんたちに、風邪を引かせては大変なので、軽く車窓から花見にしました

まずは国一バイパスの桜並木~須津川桜並木~小潤川桜並木と

市内桜並木を見学してきました

暖かくなったら、お弁当を持ってまた出かけましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

お花見を企画していたのですがあまりの寒さに・・・

お花見を企画していたのですがあまりの寒さに・・・利用者さんたちに、風邪を引かせては大変なので、軽く車窓から花見にしました

まずは国一バイパスの桜並木~須津川桜並木~小潤川桜並木と

市内桜並木を見学してきました

暖かくなったら、お弁当を持ってまた出かけましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月28日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

3.骨折を伴う骨粗鬆症

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、老化により骨の内部がすきまだらけになった状態をいい、骨がもろくてつぶれやすくなるのが特徴です。女性に多い病気です。その理由は、女性は妊娠、出産、授乳などのためにカルシウム不足を起こしやすいこと。骨の形成維持にかかわっている女性ホルモンが閉経後急速に少なくなること、骨の基質をつくる蛋白質の合成が少ないこと、などです。

主な治療法としては、カルシウムの多い食事をとる食事療法、活性型ビタミンD3・女性ホルモン剤・カルシウム剤などの内服やカルシウムの吸収・骨への沈着を促す注射などの薬物療法、コルセット作成・温熱療法などの理学療法などがあります。

成人のカルシウム必要量は一日600㎎と定められていますが、日本人の平均摂取量は52㎎といまだに不足気味です。牛乳をはじめ乳製品はカルシウム含有量と吸収率の両面からみて最も優れた食品です。チリメンジャコ・サクラエビ・ヒジキ・ワカメなどの小魚や海藻類、豆腐や納豆などの豆製品、コマツナ・チンゲンサイ・カブの葉などの緑黄色野菜もカルシウムが多く含まれていますので、献立に取り入れたいものです。

日光に当たると、ビタミンDが活性化され、腸からのカルシウムの吸収力や骨の形成力が増します。また、骨に力が加わると骨へのカルシウムの沈着が促進されます。閉じこもりがちなお年寄りを屋外に誘い出すようにすることが大切です。寝たきりは骨からのカルシウムの遊離を促すので、、座位や立位、室内歩行など寝たきり予防のケアに心掛けましょう。

骨折は、お年寄りの寝たきりの原因の20%を占めていて、その原因の大部分に骨粗鬆症が関係しています。もちろ、老化により筋力や反射神経が衰えて、転倒しやすくなっていることも背景の1つです。

骨折すると手術や固定のため、一定期間の安静が必要とされ、その間、筋力の低下と意欲の減退が起こり、回復しないまま寝たきりととなってしまいます。お年寄りの骨折中、最も多いのが脊椎の圧迫骨折です。自分の体重に耐え切れず、脊椎がつぶれてくるもので、、腰椎や下肢の痛みに対して、コルセットや鎮痛剤でおさえるのが普通です。

次に多いのが、大腿骨頚部骨折で、人工骨頭を入れたり、釘を打ち込んで固定したりする手術が行なわれます。そのほか、手首や上腕骨の方に近い部分の骨折があります。これらの骨折は、手術しないで、整復したりギブスで固定して、骨が自然にくっつくのを待つことがほとんどです。

骨折の予防には転倒予防も重要です。まず、つまずかないように環境を整えること、足元にまとわりつかないような衣服や履物を身につけること、体重を適正に保つこと、そして、体を動かすことや運動に心掛けることで反射神経を鍛えるようにすること、などです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

3.骨折を伴う骨粗鬆症

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、老化により骨の内部がすきまだらけになった状態をいい、骨がもろくてつぶれやすくなるのが特徴です。女性に多い病気です。その理由は、女性は妊娠、出産、授乳などのためにカルシウム不足を起こしやすいこと。骨の形成維持にかかわっている女性ホルモンが閉経後急速に少なくなること、骨の基質をつくる蛋白質の合成が少ないこと、などです。

主な治療法としては、カルシウムの多い食事をとる食事療法、活性型ビタミンD3・女性ホルモン剤・カルシウム剤などの内服やカルシウムの吸収・骨への沈着を促す注射などの薬物療法、コルセット作成・温熱療法などの理学療法などがあります。

成人のカルシウム必要量は一日600㎎と定められていますが、日本人の平均摂取量は52㎎といまだに不足気味です。牛乳をはじめ乳製品はカルシウム含有量と吸収率の両面からみて最も優れた食品です。チリメンジャコ・サクラエビ・ヒジキ・ワカメなどの小魚や海藻類、豆腐や納豆などの豆製品、コマツナ・チンゲンサイ・カブの葉などの緑黄色野菜もカルシウムが多く含まれていますので、献立に取り入れたいものです。

日光に当たると、ビタミンDが活性化され、腸からのカルシウムの吸収力や骨の形成力が増します。また、骨に力が加わると骨へのカルシウムの沈着が促進されます。閉じこもりがちなお年寄りを屋外に誘い出すようにすることが大切です。寝たきりは骨からのカルシウムの遊離を促すので、、座位や立位、室内歩行など寝たきり予防のケアに心掛けましょう。

骨折は、お年寄りの寝たきりの原因の20%を占めていて、その原因の大部分に骨粗鬆症が関係しています。もちろ、老化により筋力や反射神経が衰えて、転倒しやすくなっていることも背景の1つです。

骨折すると手術や固定のため、一定期間の安静が必要とされ、その間、筋力の低下と意欲の減退が起こり、回復しないまま寝たきりととなってしまいます。お年寄りの骨折中、最も多いのが脊椎の圧迫骨折です。自分の体重に耐え切れず、脊椎がつぶれてくるもので、、腰椎や下肢の痛みに対して、コルセットや鎮痛剤でおさえるのが普通です。

次に多いのが、大腿骨頚部骨折で、人工骨頭を入れたり、釘を打ち込んで固定したりする手術が行なわれます。そのほか、手首や上腕骨の方に近い部分の骨折があります。これらの骨折は、手術しないで、整復したりギブスで固定して、骨が自然にくっつくのを待つことがほとんどです。

骨折の予防には転倒予防も重要です。まず、つまずかないように環境を整えること、足元にまとわりつかないような衣服や履物を身につけること、体重を適正に保つこと、そして、体を動かすことや運動に心掛けることで反射神経を鍛えるようにすること、などです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月28日

Q&Aもの忘れが多くなってきましたが受診を拒みます

Q 62 もの忘れが目立ってきて、ちぐはぐな行動が出てきたため家族は目が離せなくなってきました。受診をさせようと思うのですが、受診に応じてくれません。どうしたらいいでしょうか?

A:専門医療の受診の工夫がコールセンターマニュアルに載っていたのでご紹介します。杉山ドクターのやさしい医学講座でおなじみの杉山孝博先生が受診に結びつかせる工夫を教えてくれています。

医療機関の探し方と医療機関に受診するための工夫

専門医療機関とその探し方

精神科、精神内科、老年科、あるいは「もの忘れ外来」、認知症疾患センターなどに受診することになりますが、それぞれの診療科担当医が必ずしも認知症専門医ではありません。地域の保健所、保健センター、地域包括支援センター、認知症疾患センターなどに問い合わせること、インターネットで認知症専門医を検索することによって情報を集めるのがよいでしょう。

専門医の受診の工夫

早期診断、早期治療の必要性は理解できていても、病識のない認知症の人を医療機関に受診させるのは非常に大変です。本人が自発的に受診するか、あるいは本人に説明して納得が得られた上で、受診することになれば一番望ましいことですが、納得しない場合が圧倒的に多いのが現実です。その場合、認知症の特徴を理解した上で、色々な工夫が必要となります。

介護支援専門員としてもそのような家族の悩みに答えられるような指導法を持つことが必要です。筆者の経験から、スムーズな受診のためのコツをまとめると次のようになります。

●「もの忘れ外来」「老年科」「診療内科」「神経内科」などのある病院で、まず一般的な健康診断を実施して、その延長として認知症の受診に移行する。

●介護者が「私の健康診断に付き合って下さい」とお願いする。

●病院が嫌だという場合には、保健所では老人保健相談をしていることが多いので、「保健所に健康診断に行きましょう」と誘う。

●信頼を持っているかかりつけ医に「知り合いのよい先生を紹介しましょう」と専門医へ受診をすすめてもらう。

●頭痛、だるさ、腹痛などの身体症状を訴えるときには受診を納得させやすい。

●日ごろ顔を合わせない息子や娘、ヘルパーやケアマネージャー、保健所のソーシャルワーカー、などに付き添ってもらう。

●付き添いは二人がよい。受診手続きや順番待ちのとき、一人が相手をしていられる。

●受診の日を早くから言わないで、当日さりげなく言う。

結局、「ドラマ仕立て」で、受診に持っていくことが有効な方法といえます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:専門医療の受診の工夫がコールセンターマニュアルに載っていたのでご紹介します。杉山ドクターのやさしい医学講座でおなじみの杉山孝博先生が受診に結びつかせる工夫を教えてくれています。

医療機関の探し方と医療機関に受診するための工夫

専門医療機関とその探し方

精神科、精神内科、老年科、あるいは「もの忘れ外来」、認知症疾患センターなどに受診することになりますが、それぞれの診療科担当医が必ずしも認知症専門医ではありません。地域の保健所、保健センター、地域包括支援センター、認知症疾患センターなどに問い合わせること、インターネットで認知症専門医を検索することによって情報を集めるのがよいでしょう。

専門医の受診の工夫

早期診断、早期治療の必要性は理解できていても、病識のない認知症の人を医療機関に受診させるのは非常に大変です。本人が自発的に受診するか、あるいは本人に説明して納得が得られた上で、受診することになれば一番望ましいことですが、納得しない場合が圧倒的に多いのが現実です。その場合、認知症の特徴を理解した上で、色々な工夫が必要となります。

介護支援専門員としてもそのような家族の悩みに答えられるような指導法を持つことが必要です。筆者の経験から、スムーズな受診のためのコツをまとめると次のようになります。

●「もの忘れ外来」「老年科」「診療内科」「神経内科」などのある病院で、まず一般的な健康診断を実施して、その延長として認知症の受診に移行する。

●介護者が「私の健康診断に付き合って下さい」とお願いする。

●病院が嫌だという場合には、保健所では老人保健相談をしていることが多いので、「保健所に健康診断に行きましょう」と誘う。

●信頼を持っているかかりつけ医に「知り合いのよい先生を紹介しましょう」と専門医へ受診をすすめてもらう。

●頭痛、だるさ、腹痛などの身体症状を訴えるときには受診を納得させやすい。

●日ごろ顔を合わせない息子や娘、ヘルパーやケアマネージャー、保健所のソーシャルワーカー、などに付き添ってもらう。

●付き添いは二人がよい。受診手続きや順番待ちのとき、一人が相手をしていられる。

●受診の日を早くから言わないで、当日さりげなく言う。

結局、「ドラマ仕立て」で、受診に持っていくことが有効な方法といえます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月27日

認知症の人と家族の会(すぎなの会)印刷日

今日の午前中は富士市キャラバン・メイトの連絡会をフィランセ4階大ホールで行いました。

111名のキャラバン・メイトが富士市にはおります。4つの包括支援センターを中心に

地区別になり、グループワーク。これからのサポーター養成講座の開催の推進について

話し合いが行なわれました。是非皆さん認知症について学んでみませんか。

地域、町内、企業の皆様!“認知症になっても安心して暮らせる社会”を一緒に作りませんか。

午後はフィランセ3階で静岡県支部 “ぽ~れ・ぽ~れ”の新聞印刷、発行のお手伝いです。

認知症の人と家族の会の会員募集中!4月からは認知症コールセンターが開所します。

認知症の人と家族の会 静岡県支部 (すぎなの会)

電話相談・面接相談 電話 0545-64-9042

毎週月曜日、木曜日、土曜日 午前10時~午後3時(祝日は休み)

富士市保健福祉センター(フィランセ)3階福祉団体活動室

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月27日

しだれ桜が満開です

今泉の○○邸のしだれ桜

通勤途中毎日見ながら通ります

樹齢も100年以上はたっていそう

美しいので、車の中から思わずシャッター!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月26日

3月生まれの誕生会

S様(83歳)お誕生日おめでとうございます。

恒例のスタッフの愛情込めたコメント入り色紙と手作りケーキでお祝いです

恒例のスタッフの愛情込めたコメント入り色紙と手作りケーキでお祝いです

Y様(85歳)お誕生日おめでとうございます。

皆で歌のプレゼントをしました。

皆さんにお祝いのお礼のご挨拶

いつまでもお元気で、2人3脚で楽しんでくださいネ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村<

2010年03月26日

2010年03月26日

3月の誕生会で午前は手作りケーキ作り

今日は3月生まれの誕生会です。皆さんで恒例の手作りケーキを作りました

ここをクリックするとケーキ作りの様子を大きく見ることが出来ます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村<

2010年03月26日

勉強に来ています

遊法苑(ゆうほうのさと)の杉本さん・渋谷さんがレクレーションなど

学びに2人3脚に来訪されました。たくさん吸収してください

昼食のちらし寿司を一緒に頂きました

自家菜園の菜の花を召し上がって頂きました。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月26日

TKCビジネスワンポイントNEWS

伝わる話し方 4つのコツ

「何を言いたいの」といわれないように

話した内容が相手に正しく伝わらず困った経験はありませんか。相手に誤解されず正しく伝わる話し方のコツを紹介します。

1.伝えたい気持ちをしっかりもって

話すときには背筋を伸ばし、聞き手と目を合わせるようにします。

2.結論を先に言おう!

最後まで聞かないと言いたいことが分からない話し方をする人が多いようです。基本は、まず結論を話すことです。

3.整理して話そう!

あらかじめ3つか4つの文節にまとめると伝わりやすくなります。事実と自分の考えは分けます。5W1Hで具体的な数字や名前を盛り込みます。

4.ひとつひとつの文は短く区切る

短文に区切るだけで、話が聞きやすくなります。「~ですが」「~ですし」などの接尾語をできるだけ使わないのがコツです。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

「何を言いたいの」といわれないように

話した内容が相手に正しく伝わらず困った経験はありませんか。相手に誤解されず正しく伝わる話し方のコツを紹介します。

1.伝えたい気持ちをしっかりもって

話すときには背筋を伸ばし、聞き手と目を合わせるようにします。

2.結論を先に言おう!

最後まで聞かないと言いたいことが分からない話し方をする人が多いようです。基本は、まず結論を話すことです。

3.整理して話そう!

あらかじめ3つか4つの文節にまとめると伝わりやすくなります。事実と自分の考えは分けます。5W1Hで具体的な数字や名前を盛り込みます。

4.ひとつひとつの文は短く区切る

短文に区切るだけで、話が聞きやすくなります。「~ですが」「~ですし」などの接尾語をできるだけ使わないのがコツです。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月25日

3月後半のスタッフ会議・勉強会

3月後半定例のスタッフ会議・勉強会を行いました

センター方式勉強会とバリデーションを学びました

16時30分~19時まで頑張りました。お疲れ様でした

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月25日

経済的支援と社会保障

経済支援と社会保障 パート4

認知症の人と家族の会

(認知症コールセンターマニュアルの一部より 立命館大学教授 津止 正敏)

3.障害者手帳(精神保健福祉手帳)

福祉事務所

精神保健福祉手帳(障害者手帳は、認知症をはじめ、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期間にわたり日常生活または、社会生活への制約のある人を対象としています。

統合失調症、そううつ病(気分<感情>障害)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象ですが、知的障害者は含まれません。身体障害者を対象とした、身体障害者手帳や、知的障害者を対象とした、療育手帳も障害者手帳です。手帳を提示することによって、所得税や、住民税など各種税の減免あるいは免除、各種公共交通機関の割引、博物館、美術館などの各種公共施設の利用料、の減免、あるいは免除、電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免などが利用できます。

4.世帯分離

介護保険の費用負担は世帯収入によって設定されます。本人収入が低額であっても同居家族の収入によっては、減免なしの上限額の費用負担になってしまいます。これらが負担となって、せっかくの制度利用が抑制されたとすれば残念です。特別養護老人ホーム入所の場合は住民票を移せば、世帯分離がされますが、その他世帯の分離が可能な場合も、世帯収入とは切り離され、本人収入のみが、算定基礎となって、随分と費用負担の軽減できる場合があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

認知症の人と家族の会

(認知症コールセンターマニュアルの一部より 立命館大学教授 津止 正敏)

3.障害者手帳(精神保健福祉手帳)

福祉事務所

精神保健福祉手帳(障害者手帳は、認知症をはじめ、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期間にわたり日常生活または、社会生活への制約のある人を対象としています。

統合失調症、そううつ病(気分<感情>障害)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象ですが、知的障害者は含まれません。身体障害者を対象とした、身体障害者手帳や、知的障害者を対象とした、療育手帳も障害者手帳です。手帳を提示することによって、所得税や、住民税など各種税の減免あるいは免除、各種公共交通機関の割引、博物館、美術館などの各種公共施設の利用料、の減免、あるいは免除、電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免などが利用できます。

4.世帯分離

介護保険の費用負担は世帯収入によって設定されます。本人収入が低額であっても同居家族の収入によっては、減免なしの上限額の費用負担になってしまいます。これらが負担となって、せっかくの制度利用が抑制されたとすれば残念です。特別養護老人ホーム入所の場合は住民票を移せば、世帯分離がされますが、その他世帯の分離が可能な場合も、世帯収入とは切り離され、本人収入のみが、算定基礎となって、随分と費用負担の軽減できる場合があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月24日

2010年03月24日

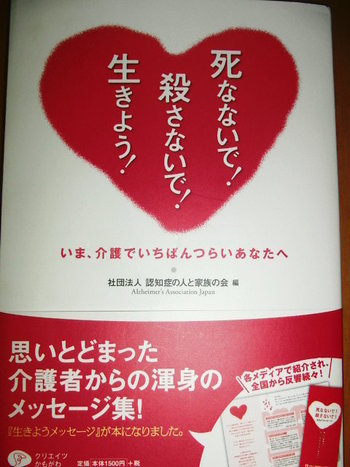

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

「もう介護できない」と

声に出す勇気が必要

(宮崎県・女性・61歳)

彼岸花が咲く季節になると思い出します。同居の義母がアルツハイマー病と診断され、今から何が起こるのだろう、どうなるのだろう、と不安で一杯だったことを。アルツハイマー病だけでなく脳梗塞になったり、転倒して大腿部骨折で入院したときは、あの優しい義母が「めし、めし、早く早く」と机をたたいて催促する姿を見て、家に連れて返って私にみられるだろうかと不安でしたが、主人には口に出していえず、今思うとあの時、私の心と身体はもう限界だったような気がします。

家で一週間(デイサービス4日)、ショートステイ一週間と交替でみても、私の心はちっとも晴れなくなりました。鬼のような顔で「飯たけ」と大声を出したときは即、義母の足を踏みつけてしまいました。このままだと首を絞めるかもしれないと思えました。

常々娘が「自分の身を犠牲にしてまでみなくてもいい」と言っていました。母親の介護姿、父親のイライラする声、もう家族の心もバラバラになっていました。もし娘の後押しがなければ、入院させることは出来なかったと思います。入院させたらさせたで、自分が、入院させてしまった罪悪感と、目的をなくしてしまったのと主人の行動に不信感をもつようになり、精神的にパンクしてしまいました。

とことん介護してしまったのが、一番の原因だと思います。「もう介護できない」と声に出していうべきです。そして介護者に、「もう十分みてくれた。今度は自分を楽にしてくれ」と言ってっくれる人がいないと共倒れで、介護してもらう人も、介護者も不幸です。決断する勇気、自分の思いを口に出す勇気が必要だと思います。

一度折れてしまった心はなかなかもとに戻りません。ちょっとしたことで思い出し、もう絶対介護はできないと、今でも思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

委ねる

「もう介護できない」と

声に出す勇気が必要

(宮崎県・女性・61歳)

彼岸花が咲く季節になると思い出します。同居の義母がアルツハイマー病と診断され、今から何が起こるのだろう、どうなるのだろう、と不安で一杯だったことを。アルツハイマー病だけでなく脳梗塞になったり、転倒して大腿部骨折で入院したときは、あの優しい義母が「めし、めし、早く早く」と机をたたいて催促する姿を見て、家に連れて返って私にみられるだろうかと不安でしたが、主人には口に出していえず、今思うとあの時、私の心と身体はもう限界だったような気がします。

家で一週間(デイサービス4日)、ショートステイ一週間と交替でみても、私の心はちっとも晴れなくなりました。鬼のような顔で「飯たけ」と大声を出したときは即、義母の足を踏みつけてしまいました。このままだと首を絞めるかもしれないと思えました。

常々娘が「自分の身を犠牲にしてまでみなくてもいい」と言っていました。母親の介護姿、父親のイライラする声、もう家族の心もバラバラになっていました。もし娘の後押しがなければ、入院させることは出来なかったと思います。入院させたらさせたで、自分が、入院させてしまった罪悪感と、目的をなくしてしまったのと主人の行動に不信感をもつようになり、精神的にパンクしてしまいました。

とことん介護してしまったのが、一番の原因だと思います。「もう介護できない」と声に出していうべきです。そして介護者に、「もう十分みてくれた。今度は自分を楽にしてくれ」と言ってっくれる人がいないと共倒れで、介護してもらう人も、介護者も不幸です。決断する勇気、自分の思いを口に出す勇気が必要だと思います。

一度折れてしまった心はなかなかもとに戻りません。ちょっとしたことで思い出し、もう絶対介護はできないと、今でも思っています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月23日

今日は脳トレの日

今日は脳トレの日です。

漢字の勉強を午前行いました。

午後は桜の樹の写真集でお勉強

樹齢1200年 山形県長井市上伊佐沢蜂屋敷 久保桜

樹齢200年

山高の神代桜 江戸彼岸桜 山梨県北杜市武川町山高

2010年03月23日

K様の看取り

家族の愛情を一杯注がれての素晴らしい看取りに立ち会えて

F様の看取りのブログで感銘

K様のご家族から「F様のブログ記事を見て感銘しました。看取りの時期がきたら、2人3脚で母らしくターミナルケアをしていただきたい」と常日頃から聞いていましたので、その時のために、我々スタッフも医療や医療連携・緊急時の対応が出来るように、勉強会を重ねていました。

そんな折、今月に入ると昼夜眠っていることが多くなってきました。食事や水分が摂取できなくなり、酸素吸入や点滴で対応していました。また、左足の下肢の血流が悪くなってきたため、3/3富士市立中央病院へ緊急で検査受診しMRI ,CT造影の結果右足の静脈血栓症が見つかりました。左足はかろうじて毛細血管で血流が保たれている状態でした。

11/5居室で転倒、富士市立中央病院に受診しましたが右大腿骨の打撲で骨折ではありませんでしたが、それを機に、徐々に車椅子から、寝たきりの状態になってしまい臥床時間が増え、眠っている時間が多くなってきました。高齢者はちょっとした引き金から重篤な状態に移行してしまいます。今から考えますと、転倒の原因は静脈血栓のためだと思われます。

K様は、平成20年3月20日94歳の時、グループホームへ車椅子で入居されました。ちょうどまる2年になります。笑顔の優しい温厚な人柄で、スタッフや、利用者さんのアイドル的な存在でした。

夫が戦死後、女手一人で四人のお子様を製紐工場で働きながら育て上げ、とってもご苦労されたようでした。晩年は(定年後)は老人仲間と踊りを楽しまれ、よく長岡温泉へ定期的に踊りに行っていた時の様子を、我々スタッフに生きいきと話されていたことを昨日のことのように思い出されます。また、四人の子供や孫、ひ孫のお話もとっても生きいきと印象的に話をされていました。歌も大好きで特に「芸者ワルツ」はK様の十八番でしたね。社交的で誰にも優しく接し、大勢のお仲間がおられたようで、このことからもお人柄が伺えました。

今月に入り、毎日のようにご家族様が面会にいらっしゃいました。2人3脚が自宅ですので気軽に昼夜問わずお越しくださいました。大家族の愛情を一杯受け本当に幸せそうでしたね。「15人もひ孫がいるんじゃ、葬儀のとき自宅に入れないね-。段取りをしっかりするように」と次男さんに話されていました。“自分の死としっかり向き合っている姿に感動しました”

一昨夜3月21日22時35分急に容態が変わり、最後次男さんやお孫さんとK様に話しかけるように思い出話を一杯しました。そんな中、静かに旅たたれていきました。とても良い看取りできました。長い間お疲れ様でした。戦死されたご主人と天国で再会されるのでしょうね。つい最近ロシアで戦死された亡きご主人の命日が1月ではなく3月24日と判明された矢先のことでした。医療連携をさせていただいている高木先生、頻回に訪問診療していただき、ご家族が望まれる看取りが出来たことを感謝申し上げます。

-合掌-

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

F様の看取りのブログで感銘

K様のご家族から「F様のブログ記事を見て感銘しました。看取りの時期がきたら、2人3脚で母らしくターミナルケアをしていただきたい」と常日頃から聞いていましたので、その時のために、我々スタッフも医療や医療連携・緊急時の対応が出来るように、勉強会を重ねていました。

そんな折、今月に入ると昼夜眠っていることが多くなってきました。食事や水分が摂取できなくなり、酸素吸入や点滴で対応していました。また、左足の下肢の血流が悪くなってきたため、3/3富士市立中央病院へ緊急で検査受診しMRI ,CT造影の結果右足の静脈血栓症が見つかりました。左足はかろうじて毛細血管で血流が保たれている状態でした。

11/5居室で転倒、富士市立中央病院に受診しましたが右大腿骨の打撲で骨折ではありませんでしたが、それを機に、徐々に車椅子から、寝たきりの状態になってしまい臥床時間が増え、眠っている時間が多くなってきました。高齢者はちょっとした引き金から重篤な状態に移行してしまいます。今から考えますと、転倒の原因は静脈血栓のためだと思われます。

K様は、平成20年3月20日94歳の時、グループホームへ車椅子で入居されました。ちょうどまる2年になります。笑顔の優しい温厚な人柄で、スタッフや、利用者さんのアイドル的な存在でした。

夫が戦死後、女手一人で四人のお子様を製紐工場で働きながら育て上げ、とってもご苦労されたようでした。晩年は(定年後)は老人仲間と踊りを楽しまれ、よく長岡温泉へ定期的に踊りに行っていた時の様子を、我々スタッフに生きいきと話されていたことを昨日のことのように思い出されます。また、四人の子供や孫、ひ孫のお話もとっても生きいきと印象的に話をされていました。歌も大好きで特に「芸者ワルツ」はK様の十八番でしたね。社交的で誰にも優しく接し、大勢のお仲間がおられたようで、このことからもお人柄が伺えました。

今月に入り、毎日のようにご家族様が面会にいらっしゃいました。2人3脚が自宅ですので気軽に昼夜問わずお越しくださいました。大家族の愛情を一杯受け本当に幸せそうでしたね。「15人もひ孫がいるんじゃ、葬儀のとき自宅に入れないね-。段取りをしっかりするように」と次男さんに話されていました。“自分の死としっかり向き合っている姿に感動しました”

一昨夜3月21日22時35分急に容態が変わり、最後次男さんやお孫さんとK様に話しかけるように思い出話を一杯しました。そんな中、静かに旅たたれていきました。とても良い看取りできました。長い間お疲れ様でした。戦死されたご主人と天国で再会されるのでしょうね。つい最近ロシアで戦死された亡きご主人の命日が1月ではなく3月24日と判明された矢先のことでした。医療連携をさせていただいている高木先生、頻回に訪問診療していただき、ご家族が望まれる看取りが出来たことを感謝申し上げます。

-合掌-

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月22日

Q&A嫁の胸やお尻をさわったりします。どうしたらよいですか?

Q 61 嫁の胸やお尻をさわったり、入浴しているのをのぞいたりします。どうしたらよいでしょうか?

A:認知症の人は、状況を判断して自ら抑えながら性的な関心を満足させることができにくくなります。過剰な性的関心を示されるのは不快ですが、感情的になるのはよくありません。うまく拒むのがよいでしょう。

男性の認知症高齢者に見られるケースです。これは身体欲求のほかに、性に対するとらえ方の違いがあると考えられます。こうした性的関心が妻に向き、時に性交を求めることがあっても過剰だったり無理強いすることがなければ、特に問題にならないでしょう。しかし同居している息子の妻(嫁)に関心が向く場合も考えられ、胸や尻をさわる、入浴や着替えをのぞくといったことが起こります。

認知症になると状況を判断する力が低下し、してよいこと、してはならないことの判断ができにくくなり、欲求にしたがって行動してしまいます。倫理的観念や、状況判断抜きに、性的関心の向くままに行動するようです。(性的逸脱行為)

性的行動の対象は、身近な妻や嫁が多くなりますが、特に嫁が驚き、嫌悪し、拒絶するのは当然でしょう。頻繁にそのような行動をされると、家から出て行きたくもなります。しかし、実際にはそれもできず、認知症である義父の性的行動に向きあわなければなりません。だからといって事を荒立てると、義母や夫から「あなたがお父さんを誘惑した」などと言われ、理不尽な誤解を受けたり、とり返しのつかないことにもなりかねません。

胸を触られたら、軽く手を握り返し、、「お父さんそんなことをしてはいけませんよ」とやんわり注意するのもよいでしょう。入浴しているのをのぞかれた場合も同じようにたしなめて、浴室に鍵をかけるようにしましょう。認知症の義父自身も何となく悪いと思いつつ、そのような行動をとっていることもあるので、1回だけでしなくなることが多いようです。それでもやめない場合は、「認知症電話相談(コールセンター)」などに相談してみましょう。

妻が性交を求められたときも、困惑したり不快に思ったりするでしょう。しかし、そうした行為は実際に可能なことは少なく、軽く拒んで気をそらせたり、夫の性器を軽く握る程度で満足することが多いようです。また、認知症の男性が家族の前などで性器を出したりさわったりする行為も、家族を困惑させる性的な不適切な行動の1つです。認知症になる前は、癖で陰部をいじることがあっても、人前では自制していたはずです。それが認知症になったため、状況判断ができにくくなり、思うままに行動してしまうようです。

こうした行為はデイサービスやショートステイを利用しているときに起こることもあります。報告を受けた家族は、困惑し恥ずかしく思うでしょうが、こうした行為に似た些細なしぐさに気付いて、不適切な行為が大きくならないうちに注意することは可能でしょう。認知症の人にとっては、積極的な意図はなく、何気なく行なっていることが多いので、「おじいさん、こんなところで何をしているのですか?」と軽くたしなめることで、治まることもあります。また、それらしい行為が始まったときには、別な場所につれていくのもよい方法かも知れません。

こうした行為は一日中何もすることなく暮らしている認知症の人に現れることが多いようです。認知症の程度にもよりますが、認知症の人にもできることは多く残っていますので、部屋の掃除、料理の手伝い、食卓の片付け、昔の思い出を語ってもらうなど、残った機能を生かすような生活を送ることで、性器をいじったり、出したりという行為は少なくなります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:認知症の人は、状況を判断して自ら抑えながら性的な関心を満足させることができにくくなります。過剰な性的関心を示されるのは不快ですが、感情的になるのはよくありません。うまく拒むのがよいでしょう。

男性の認知症高齢者に見られるケースです。これは身体欲求のほかに、性に対するとらえ方の違いがあると考えられます。こうした性的関心が妻に向き、時に性交を求めることがあっても過剰だったり無理強いすることがなければ、特に問題にならないでしょう。しかし同居している息子の妻(嫁)に関心が向く場合も考えられ、胸や尻をさわる、入浴や着替えをのぞくといったことが起こります。

認知症になると状況を判断する力が低下し、してよいこと、してはならないことの判断ができにくくなり、欲求にしたがって行動してしまいます。倫理的観念や、状況判断抜きに、性的関心の向くままに行動するようです。(性的逸脱行為)

性的行動の対象は、身近な妻や嫁が多くなりますが、特に嫁が驚き、嫌悪し、拒絶するのは当然でしょう。頻繁にそのような行動をされると、家から出て行きたくもなります。しかし、実際にはそれもできず、認知症である義父の性的行動に向きあわなければなりません。だからといって事を荒立てると、義母や夫から「あなたがお父さんを誘惑した」などと言われ、理不尽な誤解を受けたり、とり返しのつかないことにもなりかねません。

胸を触られたら、軽く手を握り返し、、「お父さんそんなことをしてはいけませんよ」とやんわり注意するのもよいでしょう。入浴しているのをのぞかれた場合も同じようにたしなめて、浴室に鍵をかけるようにしましょう。認知症の義父自身も何となく悪いと思いつつ、そのような行動をとっていることもあるので、1回だけでしなくなることが多いようです。それでもやめない場合は、「認知症電話相談(コールセンター)」などに相談してみましょう。

妻が性交を求められたときも、困惑したり不快に思ったりするでしょう。しかし、そうした行為は実際に可能なことは少なく、軽く拒んで気をそらせたり、夫の性器を軽く握る程度で満足することが多いようです。また、認知症の男性が家族の前などで性器を出したりさわったりする行為も、家族を困惑させる性的な不適切な行動の1つです。認知症になる前は、癖で陰部をいじることがあっても、人前では自制していたはずです。それが認知症になったため、状況判断ができにくくなり、思うままに行動してしまうようです。

こうした行為はデイサービスやショートステイを利用しているときに起こることもあります。報告を受けた家族は、困惑し恥ずかしく思うでしょうが、こうした行為に似た些細なしぐさに気付いて、不適切な行為が大きくならないうちに注意することは可能でしょう。認知症の人にとっては、積極的な意図はなく、何気なく行なっていることが多いので、「おじいさん、こんなところで何をしているのですか?」と軽くたしなめることで、治まることもあります。また、それらしい行為が始まったときには、別な場所につれていくのもよい方法かも知れません。

こうした行為は一日中何もすることなく暮らしている認知症の人に現れることが多いようです。認知症の程度にもよりますが、認知症の人にもできることは多く残っていますので、部屋の掃除、料理の手伝い、食卓の片付け、昔の思い出を語ってもらうなど、残った機能を生かすような生活を送ることで、性器をいじったり、出したりという行為は少なくなります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月22日

2010年03月21日

ほがから介護 感情を恐れない

わが家流でいい!

ほがらか介護

(介護カウンセラー羽成 幸子氏より)

感情を恐れない

介護ほど自分の気持ちをさらけ出してしまう場はありません。今まで気付かなかった自分の意地悪さや、ずるさ、“私って、こんなひどい人間だったのかしら”と驚き、嘆く人もいるのではないでしょうか。人が他人に優しくできるためには、一定の条件が必要です。ある程度自分らしくいられるだけの余裕があれば人に優しくしてあげられるでしょう。

例えば自分の空いた時間をボランティアとして提供する場合です。人の役に立つ場を得て、感謝されるのですから優しい自分でいられます。ところが介護はそうはいきません。相手に合わせて寄り添い、世話をするのです。自分の意思とは関係なく、相手の体と心に寄り添うのですから楽ではありません。

憎しみや悲しみも感情と知る

汚物を垂れ流されたり、部屋中汚されたりしては、憎しみがわくのも当然です。意思の通じない認知症の人に対して、上手なうそをついて、なだめることも必要です。。憎しみ、怒り、悲しみ、うそ・・・。自分からわき出る感情や偽りの心に戸惑うのも無理はありません。ですがその感情を恐れる必要はありません。そう思うほど、また、そうしなくてはならないほど介護者は向き合っているのです。

ある人が海外の高齢者のボランティアに行ったところ、受け入れた施設の責任者が、「あなたは、こんな遠くまで来なくても、すぐそばに親御さんがいるでしょう、親御さんの世話をするほうが、ボランティアより立派な行為です。」と語ったそうです。この言葉に私はとても感動しました。目の前の、自分のすぐ近くにある現実と向き合うことの重要性を、とかく人は忘れがちです。

他人の世話と同じように、自分自身の親の世話も大事です。優しくできない自分と向き合い、それを乗り越える。人間同士として向き合えたとき、人は本当の意味で成長します。私自身、かっては歯ぎしりしながら、わがままな父と向き合っていた自分を、今では懐かしく思い出しています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

ほがらか介護

(介護カウンセラー羽成 幸子氏より)

感情を恐れない

介護ほど自分の気持ちをさらけ出してしまう場はありません。今まで気付かなかった自分の意地悪さや、ずるさ、“私って、こんなひどい人間だったのかしら”と驚き、嘆く人もいるのではないでしょうか。人が他人に優しくできるためには、一定の条件が必要です。ある程度自分らしくいられるだけの余裕があれば人に優しくしてあげられるでしょう。

例えば自分の空いた時間をボランティアとして提供する場合です。人の役に立つ場を得て、感謝されるのですから優しい自分でいられます。ところが介護はそうはいきません。相手に合わせて寄り添い、世話をするのです。自分の意思とは関係なく、相手の体と心に寄り添うのですから楽ではありません。

憎しみや悲しみも感情と知る

汚物を垂れ流されたり、部屋中汚されたりしては、憎しみがわくのも当然です。意思の通じない認知症の人に対して、上手なうそをついて、なだめることも必要です。。憎しみ、怒り、悲しみ、うそ・・・。自分からわき出る感情や偽りの心に戸惑うのも無理はありません。ですがその感情を恐れる必要はありません。そう思うほど、また、そうしなくてはならないほど介護者は向き合っているのです。

ある人が海外の高齢者のボランティアに行ったところ、受け入れた施設の責任者が、「あなたは、こんな遠くまで来なくても、すぐそばに親御さんがいるでしょう、親御さんの世話をするほうが、ボランティアより立派な行為です。」と語ったそうです。この言葉に私はとても感動しました。目の前の、自分のすぐ近くにある現実と向き合うことの重要性を、とかく人は忘れがちです。

他人の世話と同じように、自分自身の親の世話も大事です。優しくできない自分と向き合い、それを乗り越える。人間同士として向き合えたとき、人は本当の意味で成長します。私自身、かっては歯ぎしりしながら、わがままな父と向き合っていた自分を、今では懐かしく思い出しています。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月21日

認知症の予防と備え パート2

認知症の予防と備え パート2

“どんな人でも”との心構えを

(『認知症ケア新常識伊刈弘之著・日綜腱、『スーパー図解 認知症・アルツハイマー病』伊藤英喜・栗田圭一監修)

認知症は初期の頃から薬を使用すれば、ある程度、進行を抑えることができるといわれています。そのためにも、多くの病気と同じく、早期発見が大切です。前回に続き、認知症の備えについてまとめてみました。

「中核症状」と「周辺症状」

認知症の症状は2つに大別されます。脳の認知機能の直接的な症状としての「中核症状」とそれが原因となって日常生活に支障となる「周辺症状」です。主なものは以下の通りです。

●中核症状

・記憶障害・判断力障害・日付や居場所が分からない(見当識障害)・道具の使い方や物の名前、それが何であるかが分からないなど(失効、失語、失認)

●周辺症状

・徘徊・暴言や暴力・多弁多動・幻覚や妄想・失禁や不潔行為

いずれも、日常生活に少なからず支障をきたすことになり、本人はもちろん、一緒に生活する家族の負担も増えることになります。

新たな薬の承認申請も

現在、残念ながら完治させる薬はありませんが、中核症状の進行を遅らせる薬は、すでに開発され、治療の現場でも使われています。国内で唯一、認可されている『ドネベジル」(製品名アリセプト)は、軽度から中度に対し、効果があるとされています。さらに今月、欧米で広く使用されている「メマンチン」と「ガランタミン」が製造する製薬会社によって薬事法に基づく承認申請が出されたと報道されました。。

メマンチンは、中度から重度の患者に対して効果が期待できるといわれています。承認されれば国内患者に対して薬物療法の選択肢が、より一層増えることになります。

生活支援は知恵を借りて

認知症患者の生活支援をスムーズに行なうポイントとして、周囲の家族が理解しておくべき点がいくつかあります。以下のような点はあくまで例であり、実際には個人によって異なります。専門家の知恵を借りると、良い解決方法が見つかる場合があります。

●食事

認知症では自らの体調を性格に表現できないことがあります。急に食事の量が減ったり、なかなか食べなかったりする場合、循環器や感染症など、他の病気の可能性もあります。

●入浴

入浴を断られた場合、いったんは引き下がり、数分後に再び進めて見ましょう。これを繰り返しているうちに、成功することがあると思います。また、寒い脱衣場では暖房を効かせておくこと。自ら脱ごうとすることもあります。

●住居

必要に迫られて家を新築したり転居したりすることがあります。このような場合、急な住環境の変化が患者の生活全般に影響を及ぼすことがあります。生活用品や室内配置を、できるだけ以前と同じようにすることが、早くなれるコツだといわれています。

●こだわり

ケアする家族やスタッフ、方法について、こだわりを見せることがあります。これらを観察し理解して対処するとスムーズにいくともあります。

初期症状を見逃さない

他の病気と同様、認知症の場合も、早期に発見して、早期に治療を開始することが、症状の進行を抑えるカギとなります。進行を少しでも抑えられれば、周囲で支援する家族等の負担も、それだけ軽くなる可能性があります。ちなみに認知症の初期症状には、以下のようなものがあります。

●何度も同じことを言う

●日付や時間、人の名前が分からなくなる

●金銭管理ができなくなる

●不安から落ち込んだりイライラしたりする

これらの症状を感じたら、自発的に診断を受けることが、早期治療、ひいては認知症の進行を遅らせることにつながります。初期の頃は自分で気付くこともあるはずです。しかし、そのときは誰もが不安を感じ、受診をためらってしまうでしょう。

認知症は決して特別な人が発症するものではなく、誰にでも起こりうるのだという心構えが必要かも知れません。そして、重症化する前に、早めの受診を心がけたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

“どんな人でも”との心構えを

(『認知症ケア新常識伊刈弘之著・日綜腱、『スーパー図解 認知症・アルツハイマー病』伊藤英喜・栗田圭一監修)

認知症は初期の頃から薬を使用すれば、ある程度、進行を抑えることができるといわれています。そのためにも、多くの病気と同じく、早期発見が大切です。前回に続き、認知症の備えについてまとめてみました。

「中核症状」と「周辺症状」

認知症の症状は2つに大別されます。脳の認知機能の直接的な症状としての「中核症状」とそれが原因となって日常生活に支障となる「周辺症状」です。主なものは以下の通りです。

●中核症状

・記憶障害・判断力障害・日付や居場所が分からない(見当識障害)・道具の使い方や物の名前、それが何であるかが分からないなど(失効、失語、失認)

●周辺症状

・徘徊・暴言や暴力・多弁多動・幻覚や妄想・失禁や不潔行為

いずれも、日常生活に少なからず支障をきたすことになり、本人はもちろん、一緒に生活する家族の負担も増えることになります。

新たな薬の承認申請も

現在、残念ながら完治させる薬はありませんが、中核症状の進行を遅らせる薬は、すでに開発され、治療の現場でも使われています。国内で唯一、認可されている『ドネベジル」(製品名アリセプト)は、軽度から中度に対し、効果があるとされています。さらに今月、欧米で広く使用されている「メマンチン」と「ガランタミン」が製造する製薬会社によって薬事法に基づく承認申請が出されたと報道されました。。

メマンチンは、中度から重度の患者に対して効果が期待できるといわれています。承認されれば国内患者に対して薬物療法の選択肢が、より一層増えることになります。

生活支援は知恵を借りて

認知症患者の生活支援をスムーズに行なうポイントとして、周囲の家族が理解しておくべき点がいくつかあります。以下のような点はあくまで例であり、実際には個人によって異なります。専門家の知恵を借りると、良い解決方法が見つかる場合があります。

●食事

認知症では自らの体調を性格に表現できないことがあります。急に食事の量が減ったり、なかなか食べなかったりする場合、循環器や感染症など、他の病気の可能性もあります。

●入浴

入浴を断られた場合、いったんは引き下がり、数分後に再び進めて見ましょう。これを繰り返しているうちに、成功することがあると思います。また、寒い脱衣場では暖房を効かせておくこと。自ら脱ごうとすることもあります。

●住居

必要に迫られて家を新築したり転居したりすることがあります。このような場合、急な住環境の変化が患者の生活全般に影響を及ぼすことがあります。生活用品や室内配置を、できるだけ以前と同じようにすることが、早くなれるコツだといわれています。

●こだわり

ケアする家族やスタッフ、方法について、こだわりを見せることがあります。これらを観察し理解して対処するとスムーズにいくともあります。

初期症状を見逃さない

他の病気と同様、認知症の場合も、早期に発見して、早期に治療を開始することが、症状の進行を抑えるカギとなります。進行を少しでも抑えられれば、周囲で支援する家族等の負担も、それだけ軽くなる可能性があります。ちなみに認知症の初期症状には、以下のようなものがあります。

●何度も同じことを言う

●日付や時間、人の名前が分からなくなる

●金銭管理ができなくなる

●不安から落ち込んだりイライラしたりする

これらの症状を感じたら、自発的に診断を受けることが、早期治療、ひいては認知症の進行を遅らせることにつながります。初期の頃は自分で気付くこともあるはずです。しかし、そのときは誰もが不安を感じ、受診をためらってしまうでしょう。

認知症は決して特別な人が発症するものではなく、誰にでも起こりうるのだという心構えが必要かも知れません。そして、重症化する前に、早めの受診を心がけたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月20日

富士山勉強会に参加しました

イーラ・パークの小野由美子さんのブログから富士山勉強会を知り

興味があったので勉強会に参加しました。(富士市交流プラザにて)

「富士山の噴火史と火山防災対策の現状について」静岡大学

小山真人教授の講演を聴きました。先生が監修した漫画本

「セクターコラブス 富士山崩壊」に興味がわきました。今の学生さんは

本を読まないので、分かりやすい漫画本にしたそうです。

火山の恵みと火山の危険性、いつかくる噴火の危険性ハザードマップ

とそれにもとづく防火計画大変ためになりました。

富士さんの噴火は頂上で起こるものと思っていましたが

山腹や山麓で起こっているそうです。火山は貴重な観光資源となり

美しい山体や風景・造形を作り出してくれます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月20日

認知症の予防と備え パート1

脳細胞と血管を守る食生活

認知症の予防と備え

気づいたときから始めよう!

(法研、「ぼけない食べ方」伊藤晴夫書グラフ社など参照)

認知症は、急に発症するものではなく、何年も積み重ねられた生活習慣と、体質など遺伝的な要素が深く関係していると考えられています。ある意味で、誰の身にも起こりうる加齢現象の一つといえます。認知症予防と備えについて2回に分けて掲載します。

アルツハイマー型が半数

認知症は脳の神経に障害が生じ、記憶や思考、行動をつかさどる脳の機能が徐々に失われていく病態のことです。脳の神経細胞が破壊されて減少する「アルツハイマー型」が約半数を、残りの半数以上を脳卒中などの脳血管障害を機に発症する「脳血管性」が占めています。そのほか「レビー小体型」などがあります。

アルツハイマー型患者の脳を調べてみると、ベーターアミロイドという異常蛋白質が多く蓄積されていることが分かっています。これが神経細胞を圧迫し、認知症を発症すると考えられています。一方脳血管性の発症には、食生活や運動といった生活習慣が深く関係しています。高血圧、脂質異常症、高血糖、肥満、といったメタボリックシンドロームの要素が脳血管障害を引き起こしやすくするからです。なお、中には、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症による認知症など、手術で症状が軽減、または、治るものもあります。

魚、野菜などをバランス良く

認知症を防ぐには、食生活が重要です。以下のような食材や栄養素が有効とされています。しかし、どれか一つを極端に多く摂っても効果は低く、むしろ毎日少量ずつでもバランスよく摂ることこそ、大切だといわれています。

◎魚

魚には、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)が多く、含まれ、中性脂肪を低下させる働きがあります。

◎緑黄色野菜

色の濃い緑黄色野菜はベーターカロチンなど、脳細胞を活性酸素から守る抗酸化成分が豊富です。

◎オリーブ油

主に「地中海食」で多く使われるオリーブ油には、身体にいいオレイン酸が多く含まれ、抗酸化作用もあります。

◎ポリフェノール

食物の色素成分のことで、抗酸化作用があります。赤ワイン、ブルーベリー、緑茶、サツマイモなどに豊富

◎カレー

インド人はアルツハイマー型認知症の発症率が低いことで知られています。これはカレーの中のターメリックというスパイスに含まれるグルクミンという成分が、ベーターアミロイドの沈着を防ぐといわれています。

◎アルファーリノレン酸

クルミなどのナッツ、しそ油、ホウレン草などに多く含まれるアルファーリノレン酸は、中性脂肪や、炎症、血栓を抑える作用があります。

甘いもの、塩分、酒、タバコは控える

一方注意したい食べ物や習慣には、以下のようなものが挙げられます。

▼甘いもの

甘い物の食べすぎは肥満を増長し、高血糖を招きます。糖尿病は血管や神経が傷つきやすくなる、代表的な病気の一つです。

▼塩分

日本人が多く摂りやすいのが塩分です。特に高血圧の人は、十分に注意する必要があります。

▼酒

脳はアルコールの影響を受けやすく、多量のアルコールは脳を萎縮させ、認知症を引き起こしやすくするといわれています。

▼たばこ

たばこは、まさに百害あって一利なしです。一酸化炭素をはじめ、有害物質が脳の神経に影響します。これは受動喫煙であっても同様です。

人とのかかわりで活性化

頭を使うためにも外出する

認知症予防のためには、食生活以外にも、適度な運動が欠かせません。。運動は肥満を防ぎ、メタボリックシンドロームを改善します。また、地域の集まりに参加したり、友達と会って趣味を楽しんだりといった、他人と関わるような活動も、認知症を予防し、進行を遅らせるのに大変有効だといわれています。

例えば外出のために準備をし、服を選び、道順を確認するといった行動は、それ自体、脳の活性化につながります。また、待ち合わせ場所まで、足を運ぶことは、自然と脳を活発に働かせると同時に、十分な身体の運動にもなります。こうした習慣は、すぐに身につくものではありません。しかし、決して遅すぎるということもありません。気がついたときから心がけていきたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

認知症の予防と備え

気づいたときから始めよう!

(法研、「ぼけない食べ方」伊藤晴夫書グラフ社など参照)

認知症は、急に発症するものではなく、何年も積み重ねられた生活習慣と、体質など遺伝的な要素が深く関係していると考えられています。ある意味で、誰の身にも起こりうる加齢現象の一つといえます。認知症予防と備えについて2回に分けて掲載します。

アルツハイマー型が半数

認知症は脳の神経に障害が生じ、記憶や思考、行動をつかさどる脳の機能が徐々に失われていく病態のことです。脳の神経細胞が破壊されて減少する「アルツハイマー型」が約半数を、残りの半数以上を脳卒中などの脳血管障害を機に発症する「脳血管性」が占めています。そのほか「レビー小体型」などがあります。

アルツハイマー型患者の脳を調べてみると、ベーターアミロイドという異常蛋白質が多く蓄積されていることが分かっています。これが神経細胞を圧迫し、認知症を発症すると考えられています。一方脳血管性の発症には、食生活や運動といった生活習慣が深く関係しています。高血圧、脂質異常症、高血糖、肥満、といったメタボリックシンドロームの要素が脳血管障害を引き起こしやすくするからです。なお、中には、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症による認知症など、手術で症状が軽減、または、治るものもあります。

魚、野菜などをバランス良く

認知症を防ぐには、食生活が重要です。以下のような食材や栄養素が有効とされています。しかし、どれか一つを極端に多く摂っても効果は低く、むしろ毎日少量ずつでもバランスよく摂ることこそ、大切だといわれています。

◎魚

魚には、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)が多く、含まれ、中性脂肪を低下させる働きがあります。

◎緑黄色野菜

色の濃い緑黄色野菜はベーターカロチンなど、脳細胞を活性酸素から守る抗酸化成分が豊富です。

◎オリーブ油

主に「地中海食」で多く使われるオリーブ油には、身体にいいオレイン酸が多く含まれ、抗酸化作用もあります。

◎ポリフェノール

食物の色素成分のことで、抗酸化作用があります。赤ワイン、ブルーベリー、緑茶、サツマイモなどに豊富

◎カレー

インド人はアルツハイマー型認知症の発症率が低いことで知られています。これはカレーの中のターメリックというスパイスに含まれるグルクミンという成分が、ベーターアミロイドの沈着を防ぐといわれています。

◎アルファーリノレン酸

クルミなどのナッツ、しそ油、ホウレン草などに多く含まれるアルファーリノレン酸は、中性脂肪や、炎症、血栓を抑える作用があります。

甘いもの、塩分、酒、タバコは控える

一方注意したい食べ物や習慣には、以下のようなものが挙げられます。

▼甘いもの

甘い物の食べすぎは肥満を増長し、高血糖を招きます。糖尿病は血管や神経が傷つきやすくなる、代表的な病気の一つです。

▼塩分

日本人が多く摂りやすいのが塩分です。特に高血圧の人は、十分に注意する必要があります。

▼酒

脳はアルコールの影響を受けやすく、多量のアルコールは脳を萎縮させ、認知症を引き起こしやすくするといわれています。

▼たばこ

たばこは、まさに百害あって一利なしです。一酸化炭素をはじめ、有害物質が脳の神経に影響します。これは受動喫煙であっても同様です。

人とのかかわりで活性化

頭を使うためにも外出する

認知症予防のためには、食生活以外にも、適度な運動が欠かせません。。運動は肥満を防ぎ、メタボリックシンドロームを改善します。また、地域の集まりに参加したり、友達と会って趣味を楽しんだりといった、他人と関わるような活動も、認知症を予防し、進行を遅らせるのに大変有効だといわれています。

例えば外出のために準備をし、服を選び、道順を確認するといった行動は、それ自体、脳の活性化につながります。また、待ち合わせ場所まで、足を運ぶことは、自然と脳を活発に働かせると同時に、十分な身体の運動にもなります。こうした習慣は、すぐに身につくものではありません。しかし、決して遅すぎるということもありません。気がついたときから心がけていきたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2010年03月19日

祖父母と親とみんなでハッピー

優しい行いと優しい言葉掛けの実践を

祖父母と親とみんなでハッピー

( WEBサイト「孫育て上手」 編集長 棒田 明子氏より)

微笑みかけられたら、ほとんどの人が微笑み返しますが、逆に傷つけられたら、相手も傷つけてやりたいと思ってしまうのも、人情でしょう。相手にした行動は自分に返ってくるものです。祖父母に優しくしてほしい、子供にもっと優しくされたい、と思うのであれば、まずは自分が祖父母に子供に優しく接しましょう。

そうすれば、その優しさが自分に返ってきます。また、優しい思いやりのある行いは、優しくしてあげた相手からだけ返ってくるのではなく、巡り巡って違う人から返ってくることもあります。“トリプルハッピー”の関係です。

たとえば、花粉症の義母に新製品のマスクをプレゼントしたら、義母が孫に絵本をプレゼントしてくれた。駅の階段で自分の孫と、同じくらいの子供が転んでいたので「大丈夫?」と声を掛けてあげたら、乗った電車で若者が席を譲ってくれたーなど。

祖父母、パパ、ママがお互いに優しい気持ちで接していれば、その気持ちが伝わり自分に、孫の元へと届くことでしょう。いま、もしも祖父母、子供との関係がうまくいっていなければ、「相手が悪い」と決め付ける前に、ぜひ、自分の行動、言葉を見直してみてください。そして今日からは優しい行い、思いやりのある行いを増やしてみましょう。

増やしていけば自然と心ない行動は減っていくはずです。とにもかくにも、祖父母、息子、娘との付き合いかただけでなく、人として生きていくうえでは、、他人とのコミュニケーションは不可欠です。損得を考えて行動するのではなく、、相手が誰であれ、、常に優しい心、思いやりのある心を持って、行動していきたいですね。

特に、未来を担う子供たちには、親、祖父母はもちろん家族以外の大人たちがもっと優しさ、愛情を注ぐべきだと思います。子供は大人の行動を見て育ちます。今の子供はどうだという前に、小さいことかもしれませんが、子供たちに優しく接することが重要だと思います。

優しい行いをすると、その人の心がハッピーになります。そして優しくされた人もハッピーになります。家族だけでなく、日本、いや世界中で「幸せ循環」が生まれることを願っています。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

祖父母と親とみんなでハッピー

( WEBサイト「孫育て上手」 編集長 棒田 明子氏より)

微笑みかけられたら、ほとんどの人が微笑み返しますが、逆に傷つけられたら、相手も傷つけてやりたいと思ってしまうのも、人情でしょう。相手にした行動は自分に返ってくるものです。祖父母に優しくしてほしい、子供にもっと優しくされたい、と思うのであれば、まずは自分が祖父母に子供に優しく接しましょう。

そうすれば、その優しさが自分に返ってきます。また、優しい思いやりのある行いは、優しくしてあげた相手からだけ返ってくるのではなく、巡り巡って違う人から返ってくることもあります。“トリプルハッピー”の関係です。

たとえば、花粉症の義母に新製品のマスクをプレゼントしたら、義母が孫に絵本をプレゼントしてくれた。駅の階段で自分の孫と、同じくらいの子供が転んでいたので「大丈夫?」と声を掛けてあげたら、乗った電車で若者が席を譲ってくれたーなど。

祖父母、パパ、ママがお互いに優しい気持ちで接していれば、その気持ちが伝わり自分に、孫の元へと届くことでしょう。いま、もしも祖父母、子供との関係がうまくいっていなければ、「相手が悪い」と決め付ける前に、ぜひ、自分の行動、言葉を見直してみてください。そして今日からは優しい行い、思いやりのある行いを増やしてみましょう。

増やしていけば自然と心ない行動は減っていくはずです。とにもかくにも、祖父母、息子、娘との付き合いかただけでなく、人として生きていくうえでは、、他人とのコミュニケーションは不可欠です。損得を考えて行動するのではなく、、相手が誰であれ、、常に優しい心、思いやりのある心を持って、行動していきたいですね。

特に、未来を担う子供たちには、親、祖父母はもちろん家族以外の大人たちがもっと優しさ、愛情を注ぐべきだと思います。子供は大人の行動を見て育ちます。今の子供はどうだという前に、小さいことかもしれませんが、子供たちに優しく接することが重要だと思います。

優しい行いをすると、その人の心がハッピーになります。そして優しくされた人もハッピーになります。家族だけでなく、日本、いや世界中で「幸せ循環」が生まれることを願っています。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ村

2010年03月18日

水ふきの下ごしらえとピザ作り

小規模多機能型居宅介護ではふきのした処理のお手伝い

一つずつ筋を採るのでなくいっぺんにまとめて

さっと一気スジを採っています

さすが年季が入っており主婦の知恵ですね びっくりしました

今夜はふきの煮つけが出るようです

手が痛い方でもこのときばかりは動かしていただいています

グループホームではピザ作りです

美味しく焼けるといいですね

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月18日

ちぎり絵を使い紙芝居の作成

以前作った紙芝居にちぎり絵を張っていきます。

時間をかけて作っていきます。

今日は午後は図工の日です

気の遠くなる作業ですがコツコツ仕上げましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

2010年03月18日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第3章 介護保険における特定疾患

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

2.後縦靭帯(こうじゅうじんたい)骨化症

介護保険で第2号被保険者の加齢に伴う障害の原因として認められている特定疾病のひとつで、脊椎の圧迫による症状が特徴です。私たちの体を支える脊椎は椎体と椎弓によってできていますが、その椎体後面と椎弓によって作られる空間(椎孔)を上下に脊髄が走っていて脊柱管を作っています。一つ一つの脊椎は靭帯と呼ばれる強い繊維性の組織で結びつけれています。

椎体の前面あるいは後面を結びつけている靭帯を前縦靭帯あるいは後縦靭帯と呼びます。後縦靭帯は脊髄に接しているため、老化などにより後縦靭帯が肥厚、骨化すると脊髄が圧迫され、しびれ、疼痛、運動障害などの神経症状が出現します。これが後縦靭帯骨化症です。

後縦靭帯の骨化は頚椎に最も多く、男性が女性より多く見られます。逆に胸・腰椎後縦靭帯骨化症は女性に多いといわれます。年齢的には中年以降の50歳代、60歳代に多くみられ、30歳代未満の発症はきわめて稀です。また、肥満の人に多くみられ、耐糖機能異常を示すことが知られています。

通常は、片側の手指のしびれ、肩、上肢の疼痛、上肢の脱力などの症状が徐々に出現します。進行すると、四肢・躯幹のしびれ、痛み、知覚異常、四肢・躯幹の運動障害、脊柱の可動域制限、膀胱直腸障害などが出現します。進行すると寝たきりの原因になります。首を曲げたりねじったりしたとき、運動が制限され、上肢などにピリットした痛みを感じる(根性疼痛)ことがあります。

5年以上経過すると、後縦靭帯の骨化は徐々に増大し、骨化病変の長さも厚さも増大するために脊柱管は狭窄し、脊髄がひどく障害されることになります。障害が著しくくなると、後方から脊柱管を拡大する手術が必要になります。長期的にみると脊髄麻痺の予後は不良です。

後縦靭帯骨化症患者の約20%は日常生活に介助を必要とし、約40%は介助不要でも日常生活は不自由であるといわれています。変形性脊椎症、脊椎圧迫骨折、椎間板ヘルニア、骨粗鬆症等の疾患によっても同じような症状が出現します。

診断は脊椎エックス線撮影やMRIなどによって後縦靭帯の骨化像と脊椎管の圧迫像を確認するすることに行なわれます。日常診療の場では脊椎エックス線撮影をする機会がよくありますが、後縦靭帯骨化が認めれても、症状がまったくないことがよくあります。

介護にあたって、①.首や股関節を強く屈曲すると、神経症状が強くなり、時には四肢麻痺を引き起こす場合がありますので注意すること②.知覚障害と筋力低下のため手に持ったものを落としたり、ふらついて、転倒したりすることがあるので、注意深く観察すること、③.廃用性筋萎縮を防ぐため自分でできることは自分で行なうよう援助すること などが必要です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

2.後縦靭帯(こうじゅうじんたい)骨化症

介護保険で第2号被保険者の加齢に伴う障害の原因として認められている特定疾病のひとつで、脊椎の圧迫による症状が特徴です。私たちの体を支える脊椎は椎体と椎弓によってできていますが、その椎体後面と椎弓によって作られる空間(椎孔)を上下に脊髄が走っていて脊柱管を作っています。一つ一つの脊椎は靭帯と呼ばれる強い繊維性の組織で結びつけれています。

椎体の前面あるいは後面を結びつけている靭帯を前縦靭帯あるいは後縦靭帯と呼びます。後縦靭帯は脊髄に接しているため、老化などにより後縦靭帯が肥厚、骨化すると脊髄が圧迫され、しびれ、疼痛、運動障害などの神経症状が出現します。これが後縦靭帯骨化症です。

後縦靭帯の骨化は頚椎に最も多く、男性が女性より多く見られます。逆に胸・腰椎後縦靭帯骨化症は女性に多いといわれます。年齢的には中年以降の50歳代、60歳代に多くみられ、30歳代未満の発症はきわめて稀です。また、肥満の人に多くみられ、耐糖機能異常を示すことが知られています。

通常は、片側の手指のしびれ、肩、上肢の疼痛、上肢の脱力などの症状が徐々に出現します。進行すると、四肢・躯幹のしびれ、痛み、知覚異常、四肢・躯幹の運動障害、脊柱の可動域制限、膀胱直腸障害などが出現します。進行すると寝たきりの原因になります。首を曲げたりねじったりしたとき、運動が制限され、上肢などにピリットした痛みを感じる(根性疼痛)ことがあります。

5年以上経過すると、後縦靭帯の骨化は徐々に増大し、骨化病変の長さも厚さも増大するために脊柱管は狭窄し、脊髄がひどく障害されることになります。障害が著しくくなると、後方から脊柱管を拡大する手術が必要になります。長期的にみると脊髄麻痺の予後は不良です。

後縦靭帯骨化症患者の約20%は日常生活に介助を必要とし、約40%は介助不要でも日常生活は不自由であるといわれています。変形性脊椎症、脊椎圧迫骨折、椎間板ヘルニア、骨粗鬆症等の疾患によっても同じような症状が出現します。

診断は脊椎エックス線撮影やMRIなどによって後縦靭帯の骨化像と脊椎管の圧迫像を確認するすることに行なわれます。日常診療の場では脊椎エックス線撮影をする機会がよくありますが、後縦靭帯骨化が認めれても、症状がまったくないことがよくあります。

介護にあたって、①.首や股関節を強く屈曲すると、神経症状が強くなり、時には四肢麻痺を引き起こす場合がありますので注意すること②.知覚障害と筋力低下のため手に持ったものを落としたり、ふらついて、転倒したりすることがあるので、注意深く観察すること、③.廃用性筋萎縮を防ぐため自分でできることは自分で行なうよう援助すること などが必要です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい