ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2009年08月18日

センター方式で学ぶこれからの認知症ケア

本日消防庁舎において仲間と学ぼう!初めてのセンター方式 2日目

介護保険事業所の皆さん35名が長澤かほる先生の指導の下

ファシリテーター8名とともに学びました

仲間と話そう!やってみたセンター方式

前回の研修後自身の実際のケースにセンター方式を使ってみての

気づきを深めるとともに、活用方法をより具体的に学びました

仲間の取り組みやアイディアを活用してみました

アセスメントを中心として「Eシート」への展開をしました

皆さんお疲れ様でした。学んだことを事業所で活かし

センター方式を是非取り入れて活用してください!!

センター方式の活かし方のあれこれ

1、アセスメントとケアプランの展開ツールとして使おう

1、アセスメントとケアプランの展開ツールとして使おう

これまでの利用者の取り組みに、プラスアルファー、視点や情報を強化しよう。

既存のシートを使っているところは、補強シートとして使っていこう。

新しい利用者や新設の事業所やユニット、はじめから摂り入れて活用していこう

2.家族とのコミュニケーションや情報交換のための

ツールとして使おう

家族からシートを通してケア関係者に伝えてもらおう

家族の方からシートを使って情報や要望をどんどん伝えていこう

本人や家族が見落としやすい力や希望を引き出すためのツールとして使おう

3.日々の気づきや情報集約のための道具として使おう

4.関係者間での情報配信や会議に活かそう

5.利用者が住み替えるときは次の事業者に必ず

バトンタッチしていこう

6.これからの認知症ケアの視点と具体を学ぶ

教育ツールとして使おう

7.相談を受けたケースや問題解決や助言のために使おう

既存のシートを使っているところは、補強シートとして使っていこう。

新しい利用者や新設の事業所やユニット、はじめから摂り入れて活用していこう

2.家族とのコミュニケーションや情報交換のための

ツールとして使おう

家族からシートを通してケア関係者に伝えてもらおう

家族の方からシートを使って情報や要望をどんどん伝えていこう

本人や家族が見落としやすい力や希望を引き出すためのツールとして使おう

3.日々の気づきや情報集約のための道具として使おう

4.関係者間での情報配信や会議に活かそう

5.利用者が住み替えるときは次の事業者に必ず

バトンタッチしていこう

6.これからの認知症ケアの視点と具体を学ぶ

教育ツールとして使おう

7.相談を受けたケースや問題解決や助言のために使おう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月18日

認知症介護10か条第5条身だしなみについて

第5条 身だしなみ (ぼけ予防協会)

身だしなみ 忘れぬ気配り 張り生まれ

認知症老人が一日中、寝巻きのまま着替えをしないで、起きたりしていることがよく見かけます。洗面をしても髪にクシを入れなかったり、ひげが伸びたままと言ったことも珍しくありません。介護する人も、認知症老人だから当たり前と考えています。

しかし、認知症老人が、「身だしなみ」に気配りしない様になれば、生活リズムや張りを失って、認知症状を進めるきっかけにもなります。また、身なりが乱れている様子は、周りの人から、さげすまれるもとにもなります。

したがって、寝間着から昼間着に着替え身づくろいして、日中活動的に過ごすようにすることは、本人の気分転換と快い緊張感、楽しい人間関係のために大切なことです。

人間は文化や生活習慣を背景に持った社会的存在です。老人が周囲から疎外されないで、自分なりに培ってきた文化や、生活習慣を持ち続ける手助けをしてあげることが、認知症老人のQOL(生活の質)のために必要です。

老人の人柄や生活習慣をよく知って衣類の色やデザインの好み、着慣れた服装を把握し、その人なりの身だしなみができるように援助していきましょう。

認知症老人に化粧を取り入れたところ、生き生きしてきたという報告もあります。朝の洗面、歯磨き、髭剃り、髪をとく、化粧をする、好みの服に着替えると言った身だしなみの基本を守っていくことは認知症介護の基本のひとつです。

ファッションは心のリハビリ

・時々化粧をしかっりとして通ってくる利用者さんがおられます。そういう時はとっても明るい。色々な職員や利用者さん達から 「きれいね、若くなったみたい」と声を掛けられています。ほめられると嬉しいものです。

・化粧の仕方はしっかり覚えています。若返り、表情も生き生きし、いつもと違った雰囲気となり、穏やかな顔つきで一日を過ご されます。

・お年寄りが生活の意欲を失い、人とのつながりを持とうとしないとき「衣」の工夫はお年寄りを元気にしてくれます。

・女性は美しく、男性はかっこよくありたいものです。そんな配慮や気配りをしてあげましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

身だしなみ 忘れぬ気配り 張り生まれ

認知症老人が一日中、寝巻きのまま着替えをしないで、起きたりしていることがよく見かけます。洗面をしても髪にクシを入れなかったり、ひげが伸びたままと言ったことも珍しくありません。介護する人も、認知症老人だから当たり前と考えています。

しかし、認知症老人が、「身だしなみ」に気配りしない様になれば、生活リズムや張りを失って、認知症状を進めるきっかけにもなります。また、身なりが乱れている様子は、周りの人から、さげすまれるもとにもなります。

したがって、寝間着から昼間着に着替え身づくろいして、日中活動的に過ごすようにすることは、本人の気分転換と快い緊張感、楽しい人間関係のために大切なことです。

人間は文化や生活習慣を背景に持った社会的存在です。老人が周囲から疎外されないで、自分なりに培ってきた文化や、生活習慣を持ち続ける手助けをしてあげることが、認知症老人のQOL(生活の質)のために必要です。

老人の人柄や生活習慣をよく知って衣類の色やデザインの好み、着慣れた服装を把握し、その人なりの身だしなみができるように援助していきましょう。

認知症老人に化粧を取り入れたところ、生き生きしてきたという報告もあります。朝の洗面、歯磨き、髭剃り、髪をとく、化粧をする、好みの服に着替えると言った身だしなみの基本を守っていくことは認知症介護の基本のひとつです。

ファッションは心のリハビリ

・時々化粧をしかっりとして通ってくる利用者さんがおられます。そういう時はとっても明るい。色々な職員や利用者さん達から 「きれいね、若くなったみたい」と声を掛けられています。ほめられると嬉しいものです。

・化粧の仕方はしっかり覚えています。若返り、表情も生き生きし、いつもと違った雰囲気となり、穏やかな顔つきで一日を過ご されます。

・お年寄りが生活の意欲を失い、人とのつながりを持とうとしないとき「衣」の工夫はお年寄りを元気にしてくれます。

・女性は美しく、男性はかっこよくありたいものです。そんな配慮や気配りをしてあげましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月17日

リアル野球盤動画作成していただきました

中学3年生ボランティア・リアル野球盤で楽しむ

そのあと草むしり、ご苦労様でした

団塊ドリーマーさんに動画作成していただきました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

そのあと草むしり、ご苦労様でした

団塊ドリーマーさんに動画作成していただきました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月17日

認知症予防10か条 第2条 適度に運動を行い足腰丈夫に

第2条 適度に運動を行い 足腰を丈夫に

(ぼけ予防協会より)

歩くには脳の色々な場所の機能を使いますので、歩くことによって脳のいろいろな領域が刺激されて、脳の代謝と循環が活発になります。

日常生活動作の障害と知的機能の低下との間には、密接な関係が見られます。歩行が困難になると知的機能が低下し、逆に知的機能が低下すると運動機能が低下するという悪循環がみられるのです。

寝たきりと認知症はヒトのもっともヒトらしい機能を奪うとともに、お互いに密接な関連を持っているのです。このために、年をとっても歩くことに努め、寝たきりにならないように気をつけることが、認知症予防のために重要です。

正しい姿勢で、転倒しないようにあせらずに歩く、できれば、一日一万歩を目標としたいものです。中年までは少し速足に歩くのがよい運動になるとされていますが、老年者では、急がずに自分のペースで無理せず歩くのがよいでしょう。

歩くこととともに、適度な全身運動も大切です。運動は筋肉や頭に適度な刺激を与えてくれるのみならず、骨を丈夫にし、血管の動脈硬化を予防する効果もあります。また、歩行で足腰を丈夫にすると共に複雑な巧緻(こうち)運動をすることができます。

この機能を衰えさせないようによく使うことは、脳の機能を活発にするためにも重要です。

料理を作る、日記をつける、楽器を奏でる、絵を描くなどは、手を使うとともに頭を多面的に使うことになりますので認知症予防のためにいっそう効果的です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(ぼけ予防協会より)

歩くには脳の色々な場所の機能を使いますので、歩くことによって脳のいろいろな領域が刺激されて、脳の代謝と循環が活発になります。

日常生活動作の障害と知的機能の低下との間には、密接な関係が見られます。歩行が困難になると知的機能が低下し、逆に知的機能が低下すると運動機能が低下するという悪循環がみられるのです。

寝たきりと認知症はヒトのもっともヒトらしい機能を奪うとともに、お互いに密接な関連を持っているのです。このために、年をとっても歩くことに努め、寝たきりにならないように気をつけることが、認知症予防のために重要です。

正しい姿勢で、転倒しないようにあせらずに歩く、できれば、一日一万歩を目標としたいものです。中年までは少し速足に歩くのがよい運動になるとされていますが、老年者では、急がずに自分のペースで無理せず歩くのがよいでしょう。

歩くこととともに、適度な全身運動も大切です。運動は筋肉や頭に適度な刺激を与えてくれるのみならず、骨を丈夫にし、血管の動脈硬化を予防する効果もあります。また、歩行で足腰を丈夫にすると共に複雑な巧緻(こうち)運動をすることができます。

この機能を衰えさせないようによく使うことは、脳の機能を活発にするためにも重要です。

料理を作る、日記をつける、楽器を奏でる、絵を描くなどは、手を使うとともに頭を多面的に使うことになりますので認知症予防のためにいっそう効果的です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月16日

腰痛よさようなら・キネシオ・テーピング療法士長島様来訪

わざわざ静岡からお越しいただきました。40年来の腰痛解消に向けて

1.所見

内転筋群と大殿筋の筋力減少

2.施術

①.テーピング項目

ア.大殿筋 イ.縫工筋 ウ.半腱様筋 エ.簿筋

②.筋肉冷却・バイブレーション

ア.大殿筋 イ.半腱様筋、半膜様筋

以上の施術をしてもらいました。歩行がとっても楽です

いつも腰をかばって歩いていました

筋力トレーニングとして

・スクワット→20回

・ゆっくりと腿挙げ運動→30回

三日坊主にならないようにがんばるぞ!!

内転筋群と大殿筋の筋力減少

2.施術

①.テーピング項目

ア.大殿筋 イ.縫工筋 ウ.半腱様筋 エ.簿筋

②.筋肉冷却・バイブレーション

ア.大殿筋 イ.半腱様筋、半膜様筋

以上の施術をしてもらいました。歩行がとっても楽です

いつも腰をかばって歩いていました

筋力トレーニングとして

・スクワット→20回

・ゆっくりと腿挙げ運動→30回

三日坊主にならないようにがんばるぞ!!

2009年08月16日

Q&A記憶力が悪くなりいらだつことが多くなった

Q 33 妻はごく早期のアルツハイマー病と診断されていますが、記憶力が悪くなったといらだつことが多くなっています。どうしてやれば良いのでしょう?

A:奥さんのように早期の場合には、次のことをお勧めしています。つまり記憶を補助してくれる備忘録などを利用してみましょう。自分なりの対応策を講じてください。

私たちは、時計、カレンダー、日記、新聞などから記憶のもとになる情報をえています。記憶に障害のある人には、こうした情報源に対して今まで以上に注意を払いましょう。実生活をするにあたって、スケジュールを予定通りこなしていくことに関する記憶が大切なはずです。スケジュールを書き留める黒板、白色ボード、メモ帳、手帳など十分活用しましょう。

さらにあなたと奥さんが相談しながら奥さんに会った備忘の手段を考案されるのが一番ですが、その際のポイントを示します。

<ポイント>

・使い慣れた道具を用いて、すぐに手の届くわかりやすい場所に置く。

・腕時計と掛け時計は、いつも正しい時間を示しているようにする。

・今日が何日かよくわかるように、毎日カレンダーの日付をチェックする。〔日めくりカレンダーも良い)

・目立つ場所に黒板を置いて、予定など掲示する。また、この掲示を日課とする。

・毎日メモ帳にその日の予定を記し、これを目に付く場所に置いておく。奥さんがこのメモ帳をことあるごとに見るように、予定が すんだらそのたびにチェックするように指導する。

・あなたの外出に際して奥さんが一人で留守番する場合は、行き先と帰宅時刻を書いたノートを置いておく。あなたがいつでも 外出できるようにこのことを習慣にしてください。

・家族や親しい友人の顔写真をその名前と共に掲示する。あるいは、アルバムの写真にその人の名前を記入して、時々見るよ うに進める。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:奥さんのように早期の場合には、次のことをお勧めしています。つまり記憶を補助してくれる備忘録などを利用してみましょう。自分なりの対応策を講じてください。

私たちは、時計、カレンダー、日記、新聞などから記憶のもとになる情報をえています。記憶に障害のある人には、こうした情報源に対して今まで以上に注意を払いましょう。実生活をするにあたって、スケジュールを予定通りこなしていくことに関する記憶が大切なはずです。スケジュールを書き留める黒板、白色ボード、メモ帳、手帳など十分活用しましょう。

さらにあなたと奥さんが相談しながら奥さんに会った備忘の手段を考案されるのが一番ですが、その際のポイントを示します。

<ポイント>

・使い慣れた道具を用いて、すぐに手の届くわかりやすい場所に置く。

・腕時計と掛け時計は、いつも正しい時間を示しているようにする。

・今日が何日かよくわかるように、毎日カレンダーの日付をチェックする。〔日めくりカレンダーも良い)

・目立つ場所に黒板を置いて、予定など掲示する。また、この掲示を日課とする。

・毎日メモ帳にその日の予定を記し、これを目に付く場所に置いておく。奥さんがこのメモ帳をことあるごとに見るように、予定が すんだらそのたびにチェックするように指導する。

・あなたの外出に際して奥さんが一人で留守番する場合は、行き先と帰宅時刻を書いたノートを置いておく。あなたがいつでも 外出できるようにこのことを習慣にしてください。

・家族や親しい友人の顔写真をその名前と共に掲示する。あるいは、アルバムの写真にその人の名前を記入して、時々見るよ うに進める。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月16日

認知症介護10か条 第4条 入浴

第4条 入浴 (ぼけ予防協会より)

機嫌みて 誘うお風呂で さっぱりと

身体の清潔保持は誰にとっても健康保持のために欠かせないことですが、認知症老人は特に清潔観念が乏しいところもあるので、身体を清潔にすることはとても大切なことです。

もともと入浴は心理的にも爽快感をもたらすうえ、国民性もあって喜ばれるものですが、認知症老人の場合には嫌がる場合もあり,手こずることも少なくありません。

認知症老人が入浴を嫌がる理由の1つには、裸になることを警戒する心理が考えられます。

いわゆる、理由なく身ぐるみをはがされてしまうことへの抵抗です。また、入浴が億劫に思えることもあります。ですから入浴をスムーズにしてもらうためには強制してもうまくいきません。入浴への動機づけを考えてその時、その状況の中で上手に誘ってみることです。機嫌の良いときに、「温泉に入りましょう」というように、心地よい思いをもたせたり、場合によっては、「一緒に入りましょう」といった誘い方が効果を上げることもあります。

介護する側の都合(早く入浴を済ませたい)を前面に出せば、抵抗感を強めてしまうだけです。誘う側も余裕を持ってどのようなタイミングで、どのような言葉をかけていこうかを工夫してみる姿勢が求められます。

<入浴について>

・ざわざわした雰囲気が認知症のお年寄りを不安にさせます。一人の職員が一人のお年寄りを脱衣場まで誘導し、ッ服を脱ぐ のを手伝い、お風呂に入るのを援助することが理想です。

・お風呂は体を清潔にするために入るものでもありますが、楽しむためやリラックスするために入る目的もあります。

・ベルトコンベアー方式や物のように脱衣場から浴槽に手渡しリレーされては、のんびりとした気持ちは味わえません。

・人前で裸になるのは恥ずかしいものです。なじみの関係が出来ていない人に服を脱がされたり、風呂に入れられたり、体を洗 われたりすることは、楽しいわけがありません逃げ出したり、大声をを挙げたり、暴れだす人も出たりします。知った人であるこ と、顔馴染みの人がずっと付き合ってくれることで、安心して落ち着いて入ることが出来ます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

機嫌みて 誘うお風呂で さっぱりと

身体の清潔保持は誰にとっても健康保持のために欠かせないことですが、認知症老人は特に清潔観念が乏しいところもあるので、身体を清潔にすることはとても大切なことです。

もともと入浴は心理的にも爽快感をもたらすうえ、国民性もあって喜ばれるものですが、認知症老人の場合には嫌がる場合もあり,手こずることも少なくありません。

認知症老人が入浴を嫌がる理由の1つには、裸になることを警戒する心理が考えられます。

いわゆる、理由なく身ぐるみをはがされてしまうことへの抵抗です。また、入浴が億劫に思えることもあります。ですから入浴をスムーズにしてもらうためには強制してもうまくいきません。入浴への動機づけを考えてその時、その状況の中で上手に誘ってみることです。機嫌の良いときに、「温泉に入りましょう」というように、心地よい思いをもたせたり、場合によっては、「一緒に入りましょう」といった誘い方が効果を上げることもあります。

介護する側の都合(早く入浴を済ませたい)を前面に出せば、抵抗感を強めてしまうだけです。誘う側も余裕を持ってどのようなタイミングで、どのような言葉をかけていこうかを工夫してみる姿勢が求められます。

<入浴について>

・ざわざわした雰囲気が認知症のお年寄りを不安にさせます。一人の職員が一人のお年寄りを脱衣場まで誘導し、ッ服を脱ぐ のを手伝い、お風呂に入るのを援助することが理想です。

・お風呂は体を清潔にするために入るものでもありますが、楽しむためやリラックスするために入る目的もあります。

・ベルトコンベアー方式や物のように脱衣場から浴槽に手渡しリレーされては、のんびりとした気持ちは味わえません。

・人前で裸になるのは恥ずかしいものです。なじみの関係が出来ていない人に服を脱がされたり、風呂に入れられたり、体を洗 われたりすることは、楽しいわけがありません逃げ出したり、大声をを挙げたり、暴れだす人も出たりします。知った人であるこ と、顔馴染みの人がずっと付き合ってくれることで、安心して落ち着いて入ることが出来ます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月15日

ゆうがで夕食・家族団らん

今日は厚原西区の夏祭り でーす

久しぶりに家族と 「ゆうが」 で外食

店長さん覚えていてくださり有難うございます

カリカリベーコンのシーザーーサラダ

ドレッシングは温泉卵入りでとっても美味しい

まねしてみてくださーい お嫁さん!

串焼きの盛り合わせ

食べてる途中あわててシャッター

だいぶおなかの中へ入ってしまいました

コラーゲンたっぷりの塩もつ鍋

スープが絶妙なお味で超美味し~い

野菜たっぷりのピザ

いくらでも食べれそう あっさりしたお味です

石焼うなぎのひつまぶし

お嫁さんのリクエスト

前回も注文しました 途中からお茶漬けで

さらさらと食べるのがまた、美味しい!

何度食べても又食べたくなるあきないお味です

鯛とマグロの生春巻き

あっさりしていてドレッシングが美味しい

女性好みのお味です この他に前回も注文した三色おむすび

最後に店長より差し入れ

孫二人にバニラ・アイスとオレンジジュースをいただきました

ご馳走様でした

いつもお気遣いいただきまして

いつもお気遣いいただきまして有難うございま~す 次回は孫の誕生日に(9/18)

おじゃましま~す

ゆうが 創作料理

こちらをクリック

こちらをクリックにほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月15日

認知症予防第1条塩分と動物性脂肪を控えたバランス良い食事

ぼけ予防10か条 (ぼけ予防協会より)

第1条 塩分と動物性脂肪を控えた

バランスの良い食事を!

塩分制限しましょう

通常10グラム以下の食塩制限が良いといわれています。高血圧の人は6グラムを大まかな目安として、また、蛋白尿が認められる人は6グラム以下にしましょう。

日常摂る食意中に含まれている食塩はだいたい6グラムです。したがって、みそ汁(一杯中に2グラム)を薄味にしてしょうゆ量(15グラム中2.7グラム)味付けによる食塩の量(通常3グラム)を半分以下にすればほぼ10グラム前後となります。

日本人の場合、一日の食塩の摂る量の差は、みそ汁の量によるといわれています。うす味にして具の多いみそ汁にしましょう。

その他、塩分の多い焼き魚、煮物、漬け物、佃煮などの食べ過ぎに注意しましょう。

脂肪、糖質も制限しましょう

食事中のコレステロールは出来るだけ少なくし、脂肪としては、一日20~30グラムまでに制限し、リノール酸を多く含む植物性死亡を多く摂ることを心がけましょう。例えば、バーの変わりにマーガリンにする。また、等質の多い食事を摂ることにより脂肪中の中性脂肪が増加してきます。したがって、食事療法も脂肪のみならず、糖質の制限も併せて必要です。

さらに、一日の摂取カロリーの増加は肥満の原因にもなります。総カロリーは日常の仕事内容により異なりますが、通常は体重1キログラム当たり、25~30キロカロリーとして、1500~1800キロカロリーが一応の目安になります。

高齢者も老化にうち勝つ活動力を維持するためには、良質のたんぱく質を多く摂るべきです。もちろん食物繊維、ビタミン、ミネラルの心がけなくてはいけません。そのためには、野菜、海草をとりましょう。いずれにしても食塩、動物性脂肪は少なくして、バランスの取れた食事をしましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

第1条 塩分と動物性脂肪を控えた

バランスの良い食事を!

塩分制限しましょう

通常10グラム以下の食塩制限が良いといわれています。高血圧の人は6グラムを大まかな目安として、また、蛋白尿が認められる人は6グラム以下にしましょう。

日常摂る食意中に含まれている食塩はだいたい6グラムです。したがって、みそ汁(一杯中に2グラム)を薄味にしてしょうゆ量(15グラム中2.7グラム)味付けによる食塩の量(通常3グラム)を半分以下にすればほぼ10グラム前後となります。

日本人の場合、一日の食塩の摂る量の差は、みそ汁の量によるといわれています。うす味にして具の多いみそ汁にしましょう。

その他、塩分の多い焼き魚、煮物、漬け物、佃煮などの食べ過ぎに注意しましょう。

脂肪、糖質も制限しましょう

食事中のコレステロールは出来るだけ少なくし、脂肪としては、一日20~30グラムまでに制限し、リノール酸を多く含む植物性死亡を多く摂ることを心がけましょう。例えば、バーの変わりにマーガリンにする。また、等質の多い食事を摂ることにより脂肪中の中性脂肪が増加してきます。したがって、食事療法も脂肪のみならず、糖質の制限も併せて必要です。

さらに、一日の摂取カロリーの増加は肥満の原因にもなります。総カロリーは日常の仕事内容により異なりますが、通常は体重1キログラム当たり、25~30キロカロリーとして、1500~1800キロカロリーが一応の目安になります。

高齢者も老化にうち勝つ活動力を維持するためには、良質のたんぱく質を多く摂るべきです。もちろん食物繊維、ビタミン、ミネラルの心がけなくてはいけません。そのためには、野菜、海草をとりましょう。いずれにしても食塩、動物性脂肪は少なくして、バランスの取れた食事をしましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月14日

中学3年生のボランティア活動・リアル野球盤

今日は中学3年生男子生徒2名が(野球部)ボランティ活動

野球部とあってリアル野球盤で遊びました

本物のバッドとグローブをはめてキャッチボール

女性の利用者さんはバッドの重さにビックリ

担任のM先生も様子を見に顔を出してくれました

昨日は女性徒がボランティアでした

昨日に引き続きM先生ご苦労様でした

リアル野球盤で大いに盛り上がりました

その後男性利用者さんと一緒に芝生にはえてしまった草むしり

を15分程しました。暑いので終了 お疲れ様でした

いい体験ができましたか?福祉に関心を持っていただき有難う!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月14日

認知症と物忘れは違う 中村重信・広島大学教授

認知症とは何か 中村重信・広島大学教授

認知症や物忘れは一般的な用語で、人によって色々な使い方がされる。物忘れは加齢に伴ってみられる生理的なある種の知能低下で、誰にでも起こり得ます。

一方、認知症というのは、ある特定の人だけに見られる病的な状態で、他人に迷惑をかける病気を指します。

いったん正常に発達した知的機能が成人になってから脳に起こる後天的な障害により、自分や他人の日常生活に支障をきたすようになることです。認知症と物忘れを混同することがあるので要注意です。

認知症の診断は、最近の出来事だけでなく、古い出来事を思い出すことができないといった記憶障害を1つの要因としています。

もう1つの条件として①.失語 ②.失行 ③.失認 ④.抽象的な判断ができないこと、判断力が悪いことなどの高次脳機能が障害されていることの4項目の中から少なくとも1項目あるという条件が挙げられています。

これら知的機能の障害は仕事を続けていく上で支障があったり、日常生活や対人関係が上手くいかなくなる程度の困ったものをいいます。

この診断基準では、純粋に精神的な状態のみを対象としており、歩けないとか、話せないといった身体医学的な異常に関する問題は含まれていません。

さらに一人の人間を総合的に評価しようとする立場から、その人の社会への適応性を評価しています。

認知症という障害を持ちながらも、なんとか一生懸命生きようと努力している姿、あるいはそれができなくて困惑している姿を見ることがあります。

元来大脳は人を人間社会に適応させ人間らしく振舞わせる中心的な部分です。認知症老人では大脳は確かに傷害されますが、重大な障害を抱えながらも、社会に上手く適応できずに困惑している姿とも言えるでしょう。

この病気はこのような心の問題だけでなく、脳が損傷されている、例えば、脳が小さくなり萎縮しています。そこが認知症と統合失調症やうつ病など他の精神病と異なる点です。

認知症は目下、精神科医のみでは対応できない複雑な様相を呈しています。

なるほど、認知症の症状は記憶障害を中心とした精神症状ですが、認知症は身体的基礎疾患、うつ病、人格障害など精神科で扱う病気や症状と異なります。その為精神科診療のみからのアプローチでは困難で、他の領域からの診療も必要としています。

認知症の治療・予防に有効な薬物も開発・発売されていますが、現段階では介護が中心となります。

また、原因がある程度把握され、有効な予防法も確立されている脳血管性認知症やその他の認知症患者に対してもやはり介護が重要な問題となります。

しかし、介護者自身が健康を害しているケースも多数上がり施設等への入居者も多くなってきています。認知症に対する有効な治療法の開発や上手なケアの仕方などを編み出すことがこれからの高齢化社会ではもっとも大切で、その為にも多くの方々の協力を必要としています。

基調講演より 中村重信・広島大学教授

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

認知症や物忘れは一般的な用語で、人によって色々な使い方がされる。物忘れは加齢に伴ってみられる生理的なある種の知能低下で、誰にでも起こり得ます。

一方、認知症というのは、ある特定の人だけに見られる病的な状態で、他人に迷惑をかける病気を指します。

いったん正常に発達した知的機能が成人になってから脳に起こる後天的な障害により、自分や他人の日常生活に支障をきたすようになることです。認知症と物忘れを混同することがあるので要注意です。

認知症の診断は、最近の出来事だけでなく、古い出来事を思い出すことができないといった記憶障害を1つの要因としています。

もう1つの条件として①.失語 ②.失行 ③.失認 ④.抽象的な判断ができないこと、判断力が悪いことなどの高次脳機能が障害されていることの4項目の中から少なくとも1項目あるという条件が挙げられています。

これら知的機能の障害は仕事を続けていく上で支障があったり、日常生活や対人関係が上手くいかなくなる程度の困ったものをいいます。

この診断基準では、純粋に精神的な状態のみを対象としており、歩けないとか、話せないといった身体医学的な異常に関する問題は含まれていません。

さらに一人の人間を総合的に評価しようとする立場から、その人の社会への適応性を評価しています。

認知症という障害を持ちながらも、なんとか一生懸命生きようと努力している姿、あるいはそれができなくて困惑している姿を見ることがあります。

元来大脳は人を人間社会に適応させ人間らしく振舞わせる中心的な部分です。認知症老人では大脳は確かに傷害されますが、重大な障害を抱えながらも、社会に上手く適応できずに困惑している姿とも言えるでしょう。

この病気はこのような心の問題だけでなく、脳が損傷されている、例えば、脳が小さくなり萎縮しています。そこが認知症と統合失調症やうつ病など他の精神病と異なる点です。

認知症は目下、精神科医のみでは対応できない複雑な様相を呈しています。

なるほど、認知症の症状は記憶障害を中心とした精神症状ですが、認知症は身体的基礎疾患、うつ病、人格障害など精神科で扱う病気や症状と異なります。その為精神科診療のみからのアプローチでは困難で、他の領域からの診療も必要としています。

認知症の治療・予防に有効な薬物も開発・発売されていますが、現段階では介護が中心となります。

また、原因がある程度把握され、有効な予防法も確立されている脳血管性認知症やその他の認知症患者に対してもやはり介護が重要な問題となります。

しかし、介護者自身が健康を害しているケースも多数上がり施設等への入居者も多くなってきています。認知症に対する有効な治療法の開発や上手なケアの仕方などを編み出すことがこれからの高齢化社会ではもっとも大切で、その為にも多くの方々の協力を必要としています。

基調講演より 中村重信・広島大学教授

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月13日

Q&A散歩中にガラクタ集めどうしたらいいの

Q 32 同居の義母は足腰が丈夫で毎日散歩に出かけては、ガラクタを集めてきて部屋の中はいっぱいです。「大切なものだ」といって捨てさせてくれません。部屋の中は不衛生で異臭もあります。何とかならないでしょうか?

A:外に出かけてガラクタを集めて困っているようですが、集めることを非難して、片付けてしまうと不穏になったり妄想的な言動が出てきますので、周囲の人がそれほど困らなければそのままにしておいてもよいと思います。しかし、不衛生で悪臭があるという問題があれば、悪臭を放つものや不衛生なものを、本人のいない間に片付けたことがわからないように処分してはいかがでしょうか。

その場合、「汚い」「何で拾ってくるの」「笑われる」「こんな恥ずかしいことをして!」などの言葉は、本人を傷つけるだけですので禁句です。それよりも、「重たいものを持ってけがをしないように気をつけてくださいね」といって、持ってくることを正面から認める言葉で話しましょう。

本人からしてみれば、大切なもなのでしょう。他人が見たら何でそんなものを集めるのかと思うかもしれません。集めることで困ることがおきたり、他者とのトラブルになったり、本人に悪影響がある場合は行動をとめなければなりません。

しかし、そのことで問題がなければ、集めたものをとりあげなくてもよいと思います。無理にやめさせようとするとかえって逆効果となります。

集めたものをどうしても返してもらいたい時は、代替のものを用意しておきかえるほうがよいと思います。集めたものを何とかしようとする前に、今の関わり方が適切かどうか考えましょう。何となくべっ視した態度や、孤立させていないかもう一度振りかえってみましょう。関わり方を見直すと、周囲との人間関係が、問題行動の引き金になっている場合もあります。

物忘れで他人の物との区別がつかないのに、盗ったのではないかという目で見ていないかなど、関わり方を再度確認してみましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:外に出かけてガラクタを集めて困っているようですが、集めることを非難して、片付けてしまうと不穏になったり妄想的な言動が出てきますので、周囲の人がそれほど困らなければそのままにしておいてもよいと思います。しかし、不衛生で悪臭があるという問題があれば、悪臭を放つものや不衛生なものを、本人のいない間に片付けたことがわからないように処分してはいかがでしょうか。

その場合、「汚い」「何で拾ってくるの」「笑われる」「こんな恥ずかしいことをして!」などの言葉は、本人を傷つけるだけですので禁句です。それよりも、「重たいものを持ってけがをしないように気をつけてくださいね」といって、持ってくることを正面から認める言葉で話しましょう。

本人からしてみれば、大切なもなのでしょう。他人が見たら何でそんなものを集めるのかと思うかもしれません。集めることで困ることがおきたり、他者とのトラブルになったり、本人に悪影響がある場合は行動をとめなければなりません。

しかし、そのことで問題がなければ、集めたものをとりあげなくてもよいと思います。無理にやめさせようとするとかえって逆効果となります。

集めたものをどうしても返してもらいたい時は、代替のものを用意しておきかえるほうがよいと思います。集めたものを何とかしようとする前に、今の関わり方が適切かどうか考えましょう。何となくべっ視した態度や、孤立させていないかもう一度振りかえってみましょう。関わり方を見直すと、周囲との人間関係が、問題行動の引き金になっている場合もあります。

物忘れで他人の物との区別がつかないのに、盗ったのではないかという目で見ていないかなど、関わり方を再度確認してみましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月13日

健康生きがいづくりボランティア来訪

健康生きがいづくりアドバイザーの鈴木啓司氏来訪

月2回第2・第4木曜日ボラティア活動で軽い体操・ディスコン・

タオル運動で軽い汗を皆さん流しました

タオルを使って上から巻いていきましょう 次は反対から巻いてみましょう

次はタオルの結び目を3つ作ってみましょう

みんなでディスコンで遊びましょう

イーラパークでお世話になっている渡辺美恵子さん(FPひまわりさん)

健康生きがいづくりメンバーでもあり施設見学を兼ね参加

していただきました。 利用者さんと触れ合っていかがでしたか

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月13日

中学3年生のボランティア活動

今日の午前中は中学生3名が高齢者さんと触れ合いました

紙芝居を読んでくれた後一緒に折り紙を折りました

そこへ、担任の先生がみえらられ生徒さんはびっくり

明日も2名の男性(野球部3年生)生徒を宜しくとのこでした

今日は毎月2回ハイネット・ふじの介護相談員2名も見えられ

皆で折り紙を折って遊びました。「 とっても良かったです」と感想

を述べられました。 高校生になったらボランティアに来てくださーい

92歳のI様も上手に折り鶴を作成

小さな子供達の来訪に皆さんニコニコ笑顔でいっぱい

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月12日

認知症の人と家族の会役員会

昨日は13時から15時30分までフィランセにおいてボランティア活動でした

各施設へリーフレットを配るため宛名書き

仕事の合いまに都合のつく時間だけ参加しています

リーフレットが届きましたら是非ごらんになってください

この後デジュメにあわせて役員会が行なわれました

時間の都合で途中退席してしまいました

このようにすぎなの会(認知症に人と家族の会)は

その方の都合に合わせてボランティア活動が出来ます

ボランティア募集中(世話人さんは家族の会の会員が条件です)

各施設へリーフレットを配るため宛名書き

仕事の合いまに都合のつく時間だけ参加しています

リーフレットが届きましたら是非ごらんになってください

この後デジュメにあわせて役員会が行なわれました

時間の都合で途中退席してしまいました

このようにすぎなの会(認知症に人と家族の会)は

その方の都合に合わせてボランティア活動が出来ます

ボランティア募集中(世話人さんは家族の会の会員が条件です)

2009年08月12日

認知症介護10か条第3条排泄

一昨日に引き続き排泄についてお話します。(ぼけ予防協会より)

第3条 排泄

排泄は 早めに声かけ トイレット

認知症介護の中で、手のかかるものの1つが排泄介護です。尿失禁をはじめとして、トイレ以外の所に排尿する行為(放尿)やオムツを勝手に取り外してしまう。また、便をこねたり、壁にこすりつけるなど、さまざまな行為に介護する人は振り回されてしまいます。

このような排泄の問題は頻繁に時を選ばず起きてくるうえ、本人や周りの環境を汚染し、臭気を伴うだけに深刻です。排泄の失敗が起きてしまうと、本人の自尊心を失わせる上に、周りの人の認知症老人の評価を下げてしまうことにもなります。排泄の問題について適切に対応していくことは、認知症老人の尊厳を守るためにも大切なことです。

尿失禁や放尿など排泄が関わる問題は、行為の背景や行動の目的を理解することで介護の方法の手がかりが得られます。

尿失禁の場合も尿意を感じてウロウロしたり、オムツを外したりといった行動をとっていることも少なくありませんし、トイレが探せなくて廊下の隅やゴミ箱などに排尿していることも多いものです。したがって、尿失禁や放尿がみられた時には、認知症老人一人ひとりの排尿パターンや排尿行動の特徴を良く知って、排尿時間に合わせたり、また、排尿サインを早めにキャッチしてトイレ誘導すれば、失敗を防ぐことが出来ます。

トイレの位置がよくわかるように目印(大きな字で「便所」と書いたり、矢印をつける)をつけることもトイレ誘導に有効です。トイレに誘う時の言葉かけ方は、自尊心を傷つけないように命令口調はさけ、「トイレはこちらですよ」といった言葉のかけ方をすると良いでしょう。

<排泄ケアのポイント>

排便、排尿障害に関する観察事項

①.日ごろの排尿排便パターンを把握

・排便排尿の回数 ・感覚 ・便の色、尿の色(日中薄い尿のおしっこをすると毒素の排泄が少ないため夜間毒素を 排泄しようと尿の回数が多くなる傾向があります)

・尿や便の量 ・便の硬さ(有形便、軟便、泥状便、水様便)

②.症状の観察

・残尿感 。残便感 ・腹痛の有無

③.水分、食事摂取量の観察

④.咀嚼(噛む)の状態を観察

・義歯は合っていますか→咀嚼に問題がある場合には消化吸収にも影響があり、

排便障害の原因にもなります。

⑤.下痢の場合→肛門周囲の皮膚のトラブルをおこしやすい

便秘にさせないための工夫

・水分摂取させやすい体位の工夫(頚部が後ろにそらないように、クッションなどで工夫)

・十分な水分補給(一日1200ml~1500ml)をしましょう

・体操などのリハビリ(何かにつかまり肛門をひき閉めながらかかとをあげる)

・腹部マッサージ(のの字マッサージ)

・超の活動を活発にする食材(食物繊維の多いもの)・食後トイレにすわり気張る訓練

・専小粒を軽くたたいて刺激を与える

・常時おむつの方は定期的にトイレで座位姿勢をとりましょう

緩下剤は出来るだけ使用せずに自然に排便が出るように上記のことで工夫を図りましょう

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

第3条 排泄

排泄は 早めに声かけ トイレット

認知症介護の中で、手のかかるものの1つが排泄介護です。尿失禁をはじめとして、トイレ以外の所に排尿する行為(放尿)やオムツを勝手に取り外してしまう。また、便をこねたり、壁にこすりつけるなど、さまざまな行為に介護する人は振り回されてしまいます。

このような排泄の問題は頻繁に時を選ばず起きてくるうえ、本人や周りの環境を汚染し、臭気を伴うだけに深刻です。排泄の失敗が起きてしまうと、本人の自尊心を失わせる上に、周りの人の認知症老人の評価を下げてしまうことにもなります。排泄の問題について適切に対応していくことは、認知症老人の尊厳を守るためにも大切なことです。

尿失禁や放尿など排泄が関わる問題は、行為の背景や行動の目的を理解することで介護の方法の手がかりが得られます。

尿失禁の場合も尿意を感じてウロウロしたり、オムツを外したりといった行動をとっていることも少なくありませんし、トイレが探せなくて廊下の隅やゴミ箱などに排尿していることも多いものです。したがって、尿失禁や放尿がみられた時には、認知症老人一人ひとりの排尿パターンや排尿行動の特徴を良く知って、排尿時間に合わせたり、また、排尿サインを早めにキャッチしてトイレ誘導すれば、失敗を防ぐことが出来ます。

トイレの位置がよくわかるように目印(大きな字で「便所」と書いたり、矢印をつける)をつけることもトイレ誘導に有効です。トイレに誘う時の言葉かけ方は、自尊心を傷つけないように命令口調はさけ、「トイレはこちらですよ」といった言葉のかけ方をすると良いでしょう。

<排泄ケアのポイント>

排便、排尿障害に関する観察事項

①.日ごろの排尿排便パターンを把握

・排便排尿の回数 ・感覚 ・便の色、尿の色(日中薄い尿のおしっこをすると毒素の排泄が少ないため夜間毒素を 排泄しようと尿の回数が多くなる傾向があります)

・尿や便の量 ・便の硬さ(有形便、軟便、泥状便、水様便)

②.症状の観察

・残尿感 。残便感 ・腹痛の有無

③.水分、食事摂取量の観察

④.咀嚼(噛む)の状態を観察

・義歯は合っていますか→咀嚼に問題がある場合には消化吸収にも影響があり、

排便障害の原因にもなります。

⑤.下痢の場合→肛門周囲の皮膚のトラブルをおこしやすい

便秘にさせないための工夫

・水分摂取させやすい体位の工夫(頚部が後ろにそらないように、クッションなどで工夫)

・十分な水分補給(一日1200ml~1500ml)をしましょう

・体操などのリハビリ(何かにつかまり肛門をひき閉めながらかかとをあげる)

・腹部マッサージ(のの字マッサージ)

・超の活動を活発にする食材(食物繊維の多いもの)・食後トイレにすわり気張る訓練

・専小粒を軽くたたいて刺激を与える

・常時おむつの方は定期的にトイレで座位姿勢をとりましょう

緩下剤は出来るだけ使用せずに自然に排便が出るように上記のことで工夫を図りましょう

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月11日

今日のおやつは何かな

あんこ入りのホットケーキが食べたいね

ということで急きょ今日のおやつはホットケーキで~す

早く焼けないかしら

沢山作らなければならないのよ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月11日

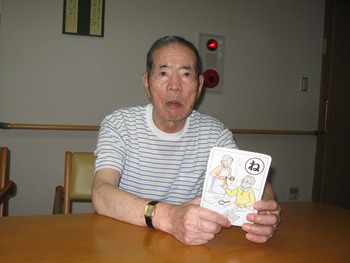

カルタ取りではりきってまーす

手作りカルタで脳トレ中

皆さん真剣にとりくんでいま~す

普段無口なOさんも頑張って取れてました

次はどんなカルタを作りましょうか

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月10日

Q&A便失禁を見つけたときどうしたよいですか

Q 31 便失禁を見つけたときどうしたらよいですか?

A:認知症の人の失禁は、さまざまな原因で起こります。原因を理解しながら、それに適した工夫をしましょう。排泄は重要な日常行為です。認知症の人の排泄では、できないことを補って失敗を少なくするようにしましょう

排泄は(尿や大便)人が生きていくうえで重要な行為です。便秘や下痢が続いても困ります。普通に排泄があっても、認知症の人は失敗が多くなり、介護負担を増やす原因となります。

排泄は子供の頃からのしつけと習慣で覚えているものですが、高齢になると身体機能が衰え(膝が痛くて歩きづらい、腹筋が弱って尿意や便意を我慢できないなど)によって、トイレに行くまでに漏らしてしまうことがあります。単に身体機能が落ちているだけなら、ポータブルトイレをベッド横に置くなどすれば失敗は減るかもしれませんが、判断力の低下している認知症の方は、ポータブルトイレの使い方が理解できず、期待する結果が得られないことがあります。むしろ介護の負担が増えるだけかもしれません。認知症によって排泄する場所がわからなくなり、失敗するケースが多くなってきます。

認知症が軽いときは、時々下着を汚す程度で、大きな失敗はありません。しかし、認知症が進んでくると、トイレの場所を探しているうちに間に合わなくなり、便失禁につながってしまいます。特に便が柔らかかったりすると、部屋や廊下を汚すことが増えます。さらに認知症が進むと、排泄のこと自体がほとんどわからなくなります。また、自分で処理をしようとして壁や服を汚してしまうことがあります。家族にしてみれば汚れをきれいに落とさなければならず、精神的にも、肉体的にも負担がかかってしまい、疲弊してしまいます。

このように、認知症の進行によって、少しずつ失敗が増えますが、認知症が軽いからといって、練習や学習によって認知症がもとに戻ることはありません。そのため、認知症の人ができること、できないことを見分けながら、できないことを手伝うようにしましょう。

トイレが上手く使えない場合は、トイレのドアを少し開けたままにします。完全に閉めないほうがよいでしょう。ドアを開けたまま排泄するのは、本人にとっても外にいる人にとっても抵抗があるかもしれませんが、閉めてしまうと内側から開けられなくなることもあるからです。また、トイレの場所がわからず、探しているうちに漏れてしまう場合があります。認知症の人の部屋をトイレの近くに移すのも良いでしょう。トイレのドアに「トイレ」と書いた紙を張っておくのも効果的です。

認知症の人は特に水洗トイレの使い方がわかりにくくなり、排泄が終わっても流さないだけでなく、残った大便を始末しようとして、触ってしまったりします。汲み取式のトイレを使っていた記憶だけが残っており排泄した便が残っていると、気になって何とか処理しようと便器の中を手でかき回すこともあります。

便の性状を確認することも大切です。認知症が進むと排便のコントロールが出来にくくなります。下着の中に大便を排泄したまま行動することがあります。これは認知機能低下のために便意をもよおしてもどのようにトイレへ行って排泄すればよいかわからず起こります。

便失禁は下痢のとき多いようです。下痢は体力の低下にもつながりますので、予防や早期治療が大切です。下痢が起こったときは下痢止めの薬が効果的です。下痢による脱水症状にならないように水分を多めに飲んでいただきます。早めに医師に相談してください。

失禁をしてしまったときは、騒いだり叱ったりせずに、すぐに始末をしましょう。速やかに汚れを拭いて肌を清潔にし、ただれなどが起こらないようにしましょう。

時間を決めてトイレに誘いましょう。特に食後トイレに誘ってみましょう。胃結腸反射が活動し便意をもよおします。決まった時間に排便をする習慣をつけましょう。腹部の「のの字」マッサージも効果的です。のの字を描くように両手の指(中指、薬指、人差し指)6本で腹部を軽く圧迫していきます。皆さんも1度やってみてください。腸がよく動く様子が確認できますよ!

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:認知症の人の失禁は、さまざまな原因で起こります。原因を理解しながら、それに適した工夫をしましょう。排泄は重要な日常行為です。認知症の人の排泄では、できないことを補って失敗を少なくするようにしましょう

排泄は(尿や大便)人が生きていくうえで重要な行為です。便秘や下痢が続いても困ります。普通に排泄があっても、認知症の人は失敗が多くなり、介護負担を増やす原因となります。

排泄は子供の頃からのしつけと習慣で覚えているものですが、高齢になると身体機能が衰え(膝が痛くて歩きづらい、腹筋が弱って尿意や便意を我慢できないなど)によって、トイレに行くまでに漏らしてしまうことがあります。単に身体機能が落ちているだけなら、ポータブルトイレをベッド横に置くなどすれば失敗は減るかもしれませんが、判断力の低下している認知症の方は、ポータブルトイレの使い方が理解できず、期待する結果が得られないことがあります。むしろ介護の負担が増えるだけかもしれません。認知症によって排泄する場所がわからなくなり、失敗するケースが多くなってきます。

認知症が軽いときは、時々下着を汚す程度で、大きな失敗はありません。しかし、認知症が進んでくると、トイレの場所を探しているうちに間に合わなくなり、便失禁につながってしまいます。特に便が柔らかかったりすると、部屋や廊下を汚すことが増えます。さらに認知症が進むと、排泄のこと自体がほとんどわからなくなります。また、自分で処理をしようとして壁や服を汚してしまうことがあります。家族にしてみれば汚れをきれいに落とさなければならず、精神的にも、肉体的にも負担がかかってしまい、疲弊してしまいます。

このように、認知症の進行によって、少しずつ失敗が増えますが、認知症が軽いからといって、練習や学習によって認知症がもとに戻ることはありません。そのため、認知症の人ができること、できないことを見分けながら、できないことを手伝うようにしましょう。

トイレが上手く使えない場合は、トイレのドアを少し開けたままにします。完全に閉めないほうがよいでしょう。ドアを開けたまま排泄するのは、本人にとっても外にいる人にとっても抵抗があるかもしれませんが、閉めてしまうと内側から開けられなくなることもあるからです。また、トイレの場所がわからず、探しているうちに漏れてしまう場合があります。認知症の人の部屋をトイレの近くに移すのも良いでしょう。トイレのドアに「トイレ」と書いた紙を張っておくのも効果的です。

認知症の人は特に水洗トイレの使い方がわかりにくくなり、排泄が終わっても流さないだけでなく、残った大便を始末しようとして、触ってしまったりします。汲み取式のトイレを使っていた記憶だけが残っており排泄した便が残っていると、気になって何とか処理しようと便器の中を手でかき回すこともあります。

便の性状を確認することも大切です。認知症が進むと排便のコントロールが出来にくくなります。下着の中に大便を排泄したまま行動することがあります。これは認知機能低下のために便意をもよおしてもどのようにトイレへ行って排泄すればよいかわからず起こります。

便失禁は下痢のとき多いようです。下痢は体力の低下にもつながりますので、予防や早期治療が大切です。下痢が起こったときは下痢止めの薬が効果的です。下痢による脱水症状にならないように水分を多めに飲んでいただきます。早めに医師に相談してください。

失禁をしてしまったときは、騒いだり叱ったりせずに、すぐに始末をしましょう。速やかに汚れを拭いて肌を清潔にし、ただれなどが起こらないようにしましょう。

時間を決めてトイレに誘いましょう。特に食後トイレに誘ってみましょう。胃結腸反射が活動し便意をもよおします。決まった時間に排便をする習慣をつけましょう。腹部の「のの字」マッサージも効果的です。のの字を描くように両手の指(中指、薬指、人差し指)6本で腹部を軽く圧迫していきます。皆さんも1度やってみてください。腸がよく動く様子が確認できますよ!

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月09日

☆パンプキン・リタイア・・・?

2009年08月09日

2009年08月09日

堀清掃・草刈町内会の仲間入り

浮島1丁目1班2班合同で堀(エボリ)清掃道ないところを

歩きながら草を刈っていきます

ちょっと一休み

組合のチームの力ってすばらしい

応援にエリザベスさんもかけつけてくれました

蚊がすごいので完全装備で望まないと大変です

毎年8月の第1日曜日は掘(エボリ)清掃日

町内全員集まって清掃します

先週は雨で今日に延びました

皆様おつかれされさまでした

2人3脚も町内のお仲間で~す

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月08日

休暇中・帰省マイカーにて360キロの旅

昨日八王子の実母のところに立ち寄り元気になった母を激励

娘が住んでいる横須賀へ ストレス発散してきました

リーフも私を忘れていません よかった!

真夏です 塩風も生ぬるい 気温34度 アツ~イ!!

入道雲に娘と夏だ~!と思わず叫んでしまいました

八王子から町田間は大渋滞でしたがその他はスムーズに流れていました

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月08日

認知症介護10か条・食事について

認知症介護 10か条(ボケ予防介護より)

第2条 食事

工夫して ゆっくり食べさせ 満足感

認知症老人は、自分で食べるという行為はできていても、必要な量をバランスよく、安全に摂取することが難しくなります。そこで、老人の好みに合った食事を規則正しく摂れるような援助が必要です。

激しい徘徊のある人と、自発的に身体を動かすことが出来ない人とでは、エネルギーの消費量が異なります。個人差を考えながら、エネルギーの摂取と消費のバランスを保つよう食事の量を調整しましょう。

食事の内容は歯がなくても、胃腸が悪くなければ家族と同じ物を柔らかく調整したり、細かく刻んだり、のどごしをよくするなど工夫をします。

たとえばトンカツなど、薄切りの豚肉を2~3枚重ねて作り、食べやすい大きさに切って出します。食事は見た目が大切です。歯がない高齢者は粥と細かく刻んだお菜と決め付けないことです。粥食を毎回残す人でも、おむすびや好物のうな重などは残さないものです。

認知症老人は水が欲しくても訴えられません。食事の時の汁やお茶以外に1日1000ml~1200mlを目安に与えるようにしましょう。食事を美味しく食べるには、落ち着いてゆっくりと出来る環境が大切です。異臭のない明るい場づくり、小鳥の声や心の和むような音楽を静かに流すようにしましょう。

食事をこぼしたり、時間がかかってしまうような時でも、しかったり注意したり、お節介をし過ぎないようにしましょう。食事の前後はうがいを進めましょう。うがいが出来ない人には番茶を与えて口の中の清潔が保てるようにします。2人3脚では食事の前に必ず口腔体操をします。又食後の口腔ケアも重要で必ず行っています。

食事を食べようとしないときには、熱があるか、身体の調子が悪い、便秘、義歯が合わない、口内炎があるなど、口の中のトラベル、不安や落ち着かない気分、他のことに気を奪われている、食べ物であることが分からない、食べ方を忘れている、すでに食事をしたと思い込んでいる、介護者の食事の勧め方が適切でないなどが考えられます。

また、食事中や食後にむせたり激しい咳き込みがあるときは誤嚥の危険が有りますので注意しましょう。

<脱水について>

脱水とは、身体から水分や塩分(電解質)が失われて、それまで正常に保ってきた体のバランスが崩れることです。お年寄りや子供には脱水になりやすい傾向にあります。

(観察ポイント)

・口渇(口が渇く)、口の中の粘膜の乾燥、」口唇のひび割れ

・皮膚の乾燥、皮膚の弾力性の低下

・尿量の低下や尿の色が濃くなる

・顔面紅潮、発汗、発熱

<チェックポイント>

・お茶や水などの水分摂取量はどの程度か

・食欲低下の有無、食事摂取量の低下はないか

・排尿回数は減っていないか

・下痢はないか、下痢後の飲水は十分足りているか

・嘔吐はないか

・多尿はないか

・寝ダコからの多量の浸出液はないか

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月07日

Q&A 収集癖について。ゴミ屋敷

Q 30 他人の家のものや拾ってきた物を、自宅へ持って帰って来てしまいます。

どうしたらやめさせられますか?

A:一人暮らしの認知症の方に、時々みかける行為です。明らかに他人の家のものであれば、事情を話し、誤って返すしかありません。自宅や玄関先にこうしたものを山済みするようであれば、説明しながら一緒に片づけます。

認知症の人の中には、持ち物(特にカバン、衣服など、自分が身につけ、大切にしているもの)への執着が強くなるケースがあります。家の中で目に入るものが自分のものなのか、他の家族のものなのか区別がつきにくくなり、「おそらく自分のものだろう」⇒「絶対に自分のものだ」と考えが変化するようです。これは一種の自己防衛なのかもしれません。

状況判断が出来にくくなって、自分に有利に物事を考えたくなるのでしょうか。

そのためよくわからない場合は、”自分の物”としてしまうのです。

こうした認知症特有の判断や行動は、外でも現れることがあります。特に注意する人が近くにいない一人暮らしの認知症の人の場合、外出して目についたもの(路上に落ちている物、捨てられた物、他人の家の物など)を自宅に待ち帰ってしまうことがあります。それらは部屋や玄関に置かれ、そのうち山積み状態になります。家の外にまで置いて時にはゴミなどが悪臭を放つこともあります。しかし、本人はあまり気にしていません。

こうした行為をやめるように説得しても、「他人に迷惑をかけているわけではない」

「捨ててあるものを拾っただけ」と言い、同じことを繰り返すでしょう。外出しても物を拾い集めるのが日課となっていて、周囲に迷惑をかけていないようであれば、黙認しても良いかと思いますが、拾い集めたものが山積みになっていて危険な状態になってしまった場合には一緒に片づけたり、業者に依頼しましょう。拒むことは意外と少ないようです。また、すぐに認知症の症状のため、片付けられずにもの集めが始まり同じことの繰り返しが続きます。しかし、認知症は進行するのでそんなに長くは続きません。

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月06日

2人3脚の日常。巨大なキウリ

2人3脚のすぐ前で育てているN様の庭のキウリ

ずーとヘチマだと思っていました。

ところがキウリです。 いいヘチマ水ができるなーと

思っていましたが・・・

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

タグ :家庭菜園

2009年08月06日

東部地域支援局・局長主幹福祉の取材

来訪 静岡県東部地域支援局 局長 福島 数男様

主幹 竹内 信之様

魅力ある地域づくりをサポートします

地域密着型サービス及び福祉に対する意見を聴取

地域支援局とは

行政目的別タテ割組織に対して、地域の目線で行政サービスをより効果的、効率的に提供するため、地域における県を代表する機関として設置されています。

「地域支援局」の主な業務は、①.地域情報の収集・県政情報の提供、②.地域課題への対応及び関係部局や管内市町村との調整、③.市町村合併等、広域行政の効果的な推進、④.地域における県の代表としての各種行事への参加等です。

県下には「賀茂」「東部」「中部」「西部」の4つの地域支援局があります。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-820/toubushien.html

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月05日

認知症サポーター要請講座・市の職員はサポーター

消防庁舎5階会議室において

認知症サポーター養成講座を開きました

パワーポイントを使って認知症を学びました

地域で支えていきましょう

参加者31名の方々が認知症サポーターになりました

長谷川和夫先生の認知症ケアの極意についてお話しました

↑

ここをクリックすると認知症ケアの極意が開けます

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月04日

納涼祭パート2・2人3脚3回目の夏

I様ご夫妻より知事褒章のお祝いの花束を頂きました

皆さんで認知症について学びました

画像大きくなります

画像大きくなります

見たいところをクリックしてください!

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年08月03日

納涼祭・総勢70名の参加

キネシオ・テーピング療法士長島様よりテーピング治療を受けました

午前中は2人3脚送迎者を洗車していただき

その後納涼祭にもボランティアで参加していただきました

起業ブログのお仲間が遊びにいらっしゃいました

工房Ikeさん・紐のタミーさん・ペンキ屋やまちゃん

デンマーク旅行でのメンバー勝山様親子も納涼祭を見学に

総勢70名皆でそうめん流しを楽しみました

流れるそうめんを上手に箸で挟めたかな

お孫さんに囲まれて 美味しそうですね

親子で美味しくいただけましたか

外で食べるそうめんは一段と美味しいです

皆さん上手に流れてくるそうめんを挟め召し上がられました

ご夫婦で仲良くハイポーズ

お孫さんも美味しそうに召し上がっていました

いつもより外で食べると美味しいね

孫とお嫁さんも参加

最後は盆踊り・花火で終了

↓にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ