ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2009年12月03日

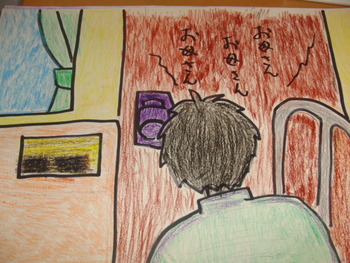

手作り紙芝居 サンタからの贈り物

今年もまたいつものようにクリスマスがやってきました。子供達は

サンタからの贈り物を楽しみにしていますが、今年はサンタも考えました。

子供達だけではなく、今まで一生懸命に働き、年をとってしまった

お年寄りの願いを何か1つ叶えてあげようと思ったのです。

そして呼びかけました。「お年寄りの皆さん今年のクリスマスに望むものはありますか?」

すると、一人のおじいさんが、「僕はどうしてもお母さんに逢いたいのです。」と、サンタに

お願いしました。サンタはクリスマスの日にお母さんに逢わせてくれるのでしょうか。

おじいさんは今一人では歩けません車椅子に乗って生活をしています。

何かするときは、必ず優しいお姉さんたちが手伝ってくれるのです。

おじいさんはいつも一人で大阪に行き、お母さんに会うことを望んでいます。

そんなおじいさんは逢うことが出来るのでしょうか。

大阪に帰れるようにと優しいお姉さんたち、

車椅子で動く練習を手伝ってくれました。

新幹線や列車の時刻も調べてくれました。

クリスマスの日の朝、おじいさんはとても元気です。一人で車椅子に乗り

動き出しました。優しいお姉さんたちが新幹線まで送ってくれました。

雲一つない空に富士山もくっきりと姿を見せています。美しい富士山と

優しいお姉さんたちに見送られ、おじいさんは大阪へ出発!

「いってらっしゃい!!」「行ってきます!!」

汽車が動き出しおじいさんはとても嬉しそうです。

「オオサカー、オオサカー」その声におじいさんは、飛び起きました。

おじいさんはいつの間にか眠ってしまったようでした。

(もう大阪だ。やっとお母さんに逢えるんだ。)

おじいさんは新幹線からホームに飛び降りたのです。

「身体が軽い。一人で歩ける。」嬉しくなり家まで走っていきました。

「お母さん!お母さん!お母さん!」おじいさんはいつもの様に

何度も何度もお母さんを呼んでいます。

奥のほうから「○○ちゃんお帰りなさい」

なんと優しく懐かしい声でしょう。そしてお母さんが出てきました。

おじいさんは、いいえ、もうおじいさんではなく子供の頃に戻ったおじいさんは、

お母さんにしっかり抱かれて、幸せそうでした。

いつものベッドへ横になり眠っているおじいさんは、とても嬉しそうな顔なのに

目から涙があふれたまま、眠っていました。サンタはおじいさんに

夢の中でお母さんに合わせてくれたのでした。

おしまい!

2009年12月03日

上手ににコミュニケーションしましょう

上手にコミュニケーションしましょう パート1

(長谷川和夫医師の知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのような受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとり方)を考えてみましょう。

これまで自分を育ててくれた父母、あるいは頼りにしていた年長者(義理の親や配偶者)が認知症になり、介護が必要な状態になると、、自分達が介護し、逆に頼りにされるという役割を担うことになります。つまり、立場に逆転が起こるということになります。それは当惑感や迷惑感を引き起こします。

また、本人の症状も日によって異なったり、体調によって変動したりします。昨日はうまくコミュニケーションが取れたのに、同じような言い方が今日はまったくだめだという状態に悩むこともあるでしょう。

なお、中には間違った行動が見られるのに行動能力はとてもしっかりしている人がいます。そのような場合、ちょっと言葉を交わしたぐらいでは、著しい障害はないように見えることもあります。

さて、具体的に、認知症の人とのコミュニケーションにおいて、注意しておく点をあげて見ます。

1. 近くでゆっくり話す

お年寄りと会話をする場合は、少なくとも1メートル以内に近寄って話しかけるようにします。テーブルやベッドなどで隔てて話したり、お年寄りが他のことに心を奪われているときに話しかけたりしても効果的ではありません。認知症の程度や理解力、視覚、聴覚、、言語など、お年寄りのコミュニケーション能力(障害)を正しく評価して、最も効果的に話しかえるようにします。

注意したいのは後ろから呼びかけることです。振り向いてバランスを崩し、転倒する危険性があるからです。また、会話だけでなく、介護を行なう場面でも介護者がお年寄りのペースに合わせていくことが大切です。

認知症の人は、口頭で話してもすぐ忘れてしまいます。そんなときには、紙に書いて情報を伝えるのもよい方法です。水道の蛇口の閉め忘れに対して、「使った後は閉めてください」と書いても効果はなかったのに、「節水」と書いて蛇口にぶら下げたところ、うまくいったという例があります。くどくどとした説明文より簡潔な表現が分かりやすかったのでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(長谷川和夫医師の知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのような受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとり方)を考えてみましょう。

これまで自分を育ててくれた父母、あるいは頼りにしていた年長者(義理の親や配偶者)が認知症になり、介護が必要な状態になると、、自分達が介護し、逆に頼りにされるという役割を担うことになります。つまり、立場に逆転が起こるということになります。それは当惑感や迷惑感を引き起こします。

また、本人の症状も日によって異なったり、体調によって変動したりします。昨日はうまくコミュニケーションが取れたのに、同じような言い方が今日はまったくだめだという状態に悩むこともあるでしょう。

なお、中には間違った行動が見られるのに行動能力はとてもしっかりしている人がいます。そのような場合、ちょっと言葉を交わしたぐらいでは、著しい障害はないように見えることもあります。

さて、具体的に、認知症の人とのコミュニケーションにおいて、注意しておく点をあげて見ます。

1. 近くでゆっくり話す

お年寄りと会話をする場合は、少なくとも1メートル以内に近寄って話しかけるようにします。テーブルやベッドなどで隔てて話したり、お年寄りが他のことに心を奪われているときに話しかけたりしても効果的ではありません。認知症の程度や理解力、視覚、聴覚、、言語など、お年寄りのコミュニケーション能力(障害)を正しく評価して、最も効果的に話しかえるようにします。

注意したいのは後ろから呼びかけることです。振り向いてバランスを崩し、転倒する危険性があるからです。また、会話だけでなく、介護を行なう場面でも介護者がお年寄りのペースに合わせていくことが大切です。

認知症の人は、口頭で話してもすぐ忘れてしまいます。そんなときには、紙に書いて情報を伝えるのもよい方法です。水道の蛇口の閉め忘れに対して、「使った後は閉めてください」と書いても効果はなかったのに、「節水」と書いて蛇口にぶら下げたところ、うまくいったという例があります。くどくどとした説明文より簡潔な表現が分かりやすかったのでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ