ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2009年10月07日

上手にコミュニケーションしましょう パート2

上手にコミュニケーションしましょう パート2

(長谷川和夫 認知症知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのように受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとりかた)を考えて見ましょう。

2.非言語を利用する

認知症の人は』感情が保たれていますので、感情に働きかけるような方法をとると良いでしょう。ことばだけでなく、優しい仕草や温かい眼差しで関わるようにしましょう。不安や孤独感のの強いとき歯には、手を握る、肩を抱く、背中をさするなどの非言語手コミュニケーションをとても効果的です。

若年性認知症の当事者でオーストラリアのクリスティーン・ブライディンさんは、「私の眼を見て話してください」と述べています。

まだことばのやり取りができない1歳前後の幼児は」、親や大人の言うことをじっと眼を見つめて聞きとろうとします。認知機能が育っていない子供は、それを補うために眼を見て、私たち大人からの情報を理解しようとしているのです。

認知症の人も、この点では同じかもしれません。温かい眼差しは、安心感を与えるコミュニケーションになります。

3.説明より感情の交流を

認知症のお年寄りへのかかわりは、「感情の交流を大切にする』ことが重要になります。感情の働きは、認知症のかなり末期までほじされています。たとえば、おしっこをもらしれ下着を汚してしまったとき、「ああ、またよごしたの!」とどうしても口に出てしまいます。そのばあいは、本人はなぜ叱られたのかはすぐに忘れてしまいますが、屈辱的な気持ちや否定的な感情は持ち続けることになります。

私たちも、叱られるとあまりいい気持ちは』しません。ただ、叱られたy¥理由が分かっていますので、誰かに愚痴を聞いてもらったりして、ストレスを解消することが出来ます。

結局なぜ叱られたかをすぐ忘れてしまう認知症のお年よりは、叱った理由を懇々と説明したりしても効果がないのです。理屈で説明することは避けたほうがよいでしょう。病気のために説明を理解する神経細胞の働きが低下しているのです。言動を拒否したり、止めようとしたり、叱ったりするのではなく、まず本人の気持ちを受け止めることが大事です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(長谷川和夫 認知症知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのように受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとりかた)を考えて見ましょう。

2.非言語を利用する

認知症の人は』感情が保たれていますので、感情に働きかけるような方法をとると良いでしょう。ことばだけでなく、優しい仕草や温かい眼差しで関わるようにしましょう。不安や孤独感のの強いとき歯には、手を握る、肩を抱く、背中をさするなどの非言語手コミュニケーションをとても効果的です。

若年性認知症の当事者でオーストラリアのクリスティーン・ブライディンさんは、「私の眼を見て話してください」と述べています。

まだことばのやり取りができない1歳前後の幼児は」、親や大人の言うことをじっと眼を見つめて聞きとろうとします。認知機能が育っていない子供は、それを補うために眼を見て、私たち大人からの情報を理解しようとしているのです。

認知症の人も、この点では同じかもしれません。温かい眼差しは、安心感を与えるコミュニケーションになります。

3.説明より感情の交流を

認知症のお年寄りへのかかわりは、「感情の交流を大切にする』ことが重要になります。感情の働きは、認知症のかなり末期までほじされています。たとえば、おしっこをもらしれ下着を汚してしまったとき、「ああ、またよごしたの!」とどうしても口に出てしまいます。そのばあいは、本人はなぜ叱られたのかはすぐに忘れてしまいますが、屈辱的な気持ちや否定的な感情は持ち続けることになります。

私たちも、叱られるとあまりいい気持ちは』しません。ただ、叱られたy¥理由が分かっていますので、誰かに愚痴を聞いてもらったりして、ストレスを解消することが出来ます。

結局なぜ叱られたかをすぐ忘れてしまう認知症のお年よりは、叱った理由を懇々と説明したりしても効果がないのです。理屈で説明することは避けたほうがよいでしょう。病気のために説明を理解する神経細胞の働きが低下しているのです。言動を拒否したり、止めようとしたり、叱ったりするのではなく、まず本人の気持ちを受け止めることが大事です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月06日

富士商工会議所懇談間に参加

本日吉永まちづくりセンターにて18:00~20:00

富士商工会議所商工振興会委員・会員の懇談会が行なわれました。

正副会頭との意見交換会が行なわれ、地域経済の活性化に向け

意見が交わされました。担当地域は原田から東側の地域の

中小企業の代表の方々が活発な意見を交換しました。

私は2人3脚のPRとブログのPRをさせていただきました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月06日

遠方からの面会者

2009年10月06日

医療連携 高木先生の往診

毎月定期的に高木茂人先生の往診があります

また、具合が悪くなった利用者さんの往診もしていただいています

総勢21名の利用者さんの主治医です。2日間に分けて往診します

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月06日

上手にコミュニケーションしましょう

上手にコミュニケーションしましょう パート1

(長谷川和夫医師の知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのような受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとり方)を考えてみましょう。

これまで自分を育ててくれた父母、あるいは頼りにしていた年長者(義理の親や配偶者)が認知症になり、介護が必要な状態になると、、自分達が介護し、逆に頼りにされるという役割を担うことになります。つまり、立場に逆転が起こるということになります。それは当惑感や迷惑感を引き起こします。

また、本人の症状も日によって異なったり、体調によって変動したりします。昨日はうまくコミュニケーションが取れたのに、同じような言い方が今日はまったくだめだという状態に悩むこともあるでしょう。

なお、中には間違った行動が見られるのに行動能力はとてもしっかりしている人がいます。そのような場合、ちょっと言葉を交わしたぐらいでは、著しい障害はないように見えることもあります。

さて、具体的に、認知症の人とのコミュニケーションにおいて、注意しておく点をあげて見ます。

1. 近くでゆっくり話す

お年寄りと会話をする場合は、少なくとも1メートル以内に近寄って話しかけるようにします。テーブルやベッドなどで隔てて話したり、お年寄りが他のことに心を奪われているときに話しかけたりしても効果的ではありません。認知症の程度や理解力、視覚、聴覚、、言語など、お年寄りのコミュニケーション能力(障害)を正しく評価して、最も効果的に話しかえるようにします。

注意したいのは後ろから呼びかけることです。振り向いてバランスを崩し、転倒する危険性があるからです。また、会話だけでなく、介護を行なう場面でも介護者がお年寄りのペースに合わせていくことが大切です。

認知症の人は、口頭で話してもすぐ忘れてしまいます。そんなときには、紙に書いて情報を伝えるのもよい方法です。水道の蛇口の閉め忘れに対して、「使った後は閉めてください」と書いても効果はなかったのに、「節水」と書いて蛇口にぶら下げたところ、うまくいったという例があります。くどくどとした説明文より簡潔な表現が分かりやすかったのでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(長谷川和夫医師の知りたいことガイドブックより)

難しいのは接し方です。どのような受け答えをするのがよいのでしょうか。どうしても感情的になってしまうのを避けるために、まず接し方(コミュニケーションのとり方)を考えてみましょう。

これまで自分を育ててくれた父母、あるいは頼りにしていた年長者(義理の親や配偶者)が認知症になり、介護が必要な状態になると、、自分達が介護し、逆に頼りにされるという役割を担うことになります。つまり、立場に逆転が起こるということになります。それは当惑感や迷惑感を引き起こします。

また、本人の症状も日によって異なったり、体調によって変動したりします。昨日はうまくコミュニケーションが取れたのに、同じような言い方が今日はまったくだめだという状態に悩むこともあるでしょう。

なお、中には間違った行動が見られるのに行動能力はとてもしっかりしている人がいます。そのような場合、ちょっと言葉を交わしたぐらいでは、著しい障害はないように見えることもあります。

さて、具体的に、認知症の人とのコミュニケーションにおいて、注意しておく点をあげて見ます。

1. 近くでゆっくり話す

お年寄りと会話をする場合は、少なくとも1メートル以内に近寄って話しかけるようにします。テーブルやベッドなどで隔てて話したり、お年寄りが他のことに心を奪われているときに話しかけたりしても効果的ではありません。認知症の程度や理解力、視覚、聴覚、、言語など、お年寄りのコミュニケーション能力(障害)を正しく評価して、最も効果的に話しかえるようにします。

注意したいのは後ろから呼びかけることです。振り向いてバランスを崩し、転倒する危険性があるからです。また、会話だけでなく、介護を行なう場面でも介護者がお年寄りのペースに合わせていくことが大切です。

認知症の人は、口頭で話してもすぐ忘れてしまいます。そんなときには、紙に書いて情報を伝えるのもよい方法です。水道の蛇口の閉め忘れに対して、「使った後は閉めてください」と書いても効果はなかったのに、「節水」と書いて蛇口にぶら下げたところ、うまくいったという例があります。くどくどとした説明文より簡潔な表現が分かりやすかったのでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月05日

脳トレーニング

今日の夕方通いの利用者さん帰ってしまい泊りの利用者さん

と脳トレーニングを行いました。図形、漢字、色を組み合わせて

発想転換イメージで発表していただきます。

ちょっと難しいかな

さて皆さん このカードからどんなイメージが浮かびますか

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

と脳トレーニングを行いました。図形、漢字、色を組み合わせて

発想転換イメージで発表していただきます。

ちょっと難しいかな

さて皆さん このカードからどんなイメージが浮かびますか

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月05日

認知症をよく理解するための8大法則 1原則 第6法則

認知症をよく理解するための

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第6 法則 こだわりの法則 パート2

これからの高齢社会では、警察官、郵便局員、銀行員、医療機関のスタッフの「業務の1つ」として、「認知症の人に上手に対応すること」を加える必要があるでしょう。認知症の人が警察等に電話をかけたり出かけたりするのを阻止することは家族に大変な負担がかかりますが、社会全体が理解して、認知症の人のこだわりに上手に対処できるようになりますと、深刻な「認知症問題」の問題性が軽くなることはあきらかです。

場面転換によりこだわりが取れることが少なくありません。話題を昔話や趣味の話にもっていったり、昔の写真等を見せると、こだわりが消えてしまう場合がよくあります。

また、お茶や食事にするとうまくいく場合が多いいので試してみましょう。往診していた92歳の男性が、夜中に騒いで眠らないとき、「軽食を出して食べさせたらよく眠ってくれるようになりました」と家族は報告してきました。

いちいち対応して消耗するのが介護者ですが、見方を変えて対応しないでそのままにしておくことが介護を楽にすることになります。

例えば、タンスから着物を引き出し部屋一面に広げている場合、畳んでタンスに戻してもすぐ引き出して散らかしてしまいます。「目に見えないと大切な着物がなくなったと心配しているからだ。お母さんの着物なのだし、自分の部屋だから好きなようにさせておこう」と考えてしまえば簡単です。

物に対する執着などは長く続くことがありますが、一般的には、一つのこだわりの症状はせいぜい半年から1年間しか続きません。「1年間の辛抱だ」と考えることもよいでしょう。

きれいで整った環境、規則正しい生活が誰にとっても望ましいものと考えがちですが、知的機能の低下によって社会的規範の束縛から自由になった認知症の人にとっては窮屈で不自由なもの以外の何者でありません。そのままにしておいて何が問題なのかと考える習慣をつけると、介護者にとってのこだわりが取れていくでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

8大法則 1原則

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)

第6 法則 こだわりの法則 パート2

これからの高齢社会では、警察官、郵便局員、銀行員、医療機関のスタッフの「業務の1つ」として、「認知症の人に上手に対応すること」を加える必要があるでしょう。認知症の人が警察等に電話をかけたり出かけたりするのを阻止することは家族に大変な負担がかかりますが、社会全体が理解して、認知症の人のこだわりに上手に対処できるようになりますと、深刻な「認知症問題」の問題性が軽くなることはあきらかです。

場面転換によりこだわりが取れることが少なくありません。話題を昔話や趣味の話にもっていったり、昔の写真等を見せると、こだわりが消えてしまう場合がよくあります。

また、お茶や食事にするとうまくいく場合が多いいので試してみましょう。往診していた92歳の男性が、夜中に騒いで眠らないとき、「軽食を出して食べさせたらよく眠ってくれるようになりました」と家族は報告してきました。

いちいち対応して消耗するのが介護者ですが、見方を変えて対応しないでそのままにしておくことが介護を楽にすることになります。

例えば、タンスから着物を引き出し部屋一面に広げている場合、畳んでタンスに戻してもすぐ引き出して散らかしてしまいます。「目に見えないと大切な着物がなくなったと心配しているからだ。お母さんの着物なのだし、自分の部屋だから好きなようにさせておこう」と考えてしまえば簡単です。

物に対する執着などは長く続くことがありますが、一般的には、一つのこだわりの症状はせいぜい半年から1年間しか続きません。「1年間の辛抱だ」と考えることもよいでしょう。

きれいで整った環境、規則正しい生活が誰にとっても望ましいものと考えがちですが、知的機能の低下によって社会的規範の束縛から自由になった認知症の人にとっては窮屈で不自由なもの以外の何者でありません。そのままにしておいて何が問題なのかと考える習慣をつけると、介護者にとってのこだわりが取れていくでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月04日

Q&A物忘れ外来やメモリークリニックてどんなところ?

Q 42夫は最近物忘れがひどくなっています。認知症の疑いのある人に対して、「物忘れ外来とか」とか「メモリークリニック」とかがあるときいていますが、これはどんなことをするところなんでしょうか。

A:名称はさまざまですが、アルツハイマー病をはじめとする認知症疾患を専門的に診断し治療するための外来だとお考えください。施設ごとにその内容は異なりますが、一般的には専門の医師、看護師、臨床心理士、作業療法士、そしてソーシャルワーカーといった職種の人たちが勤務しています。

もしこうした専門外来にいらっしゃれば、担当医はご主人の様子の概略について、ご主人とあなたからお話を聞くことと思います。又、臨床心理士はご主人にいくつかのテストを行い作業療法士はご主人の家事など、日常生活上に関する能力を評価するはずです。さらにソーシャルワーカーはアルツハイマー病によって生じる問題にどう対処していくかに対して有用な情報を教えてくれると思います。

こうした薬剤の効果を臨床的に確かめることを、「臨床治験」といいますが、臨床治験を行なう専門外来も出てきています。このようなところで多くの検査をして確実に診断してもらうのはもちろんですが、一方で地元のサービス福祉機関に連絡を取ることも忘れてはなりません。今のところ「物忘れ外来」のような専門外来はそうたくさんはありません。もし遠方の専門外来に通われるとしても、あなたの居住地のサービス機関とも連携の必要があります。この点についてかかりつけの医師にご相談ください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:名称はさまざまですが、アルツハイマー病をはじめとする認知症疾患を専門的に診断し治療するための外来だとお考えください。施設ごとにその内容は異なりますが、一般的には専門の医師、看護師、臨床心理士、作業療法士、そしてソーシャルワーカーといった職種の人たちが勤務しています。

もしこうした専門外来にいらっしゃれば、担当医はご主人の様子の概略について、ご主人とあなたからお話を聞くことと思います。又、臨床心理士はご主人にいくつかのテストを行い作業療法士はご主人の家事など、日常生活上に関する能力を評価するはずです。さらにソーシャルワーカーはアルツハイマー病によって生じる問題にどう対処していくかに対して有用な情報を教えてくれると思います。

こうした薬剤の効果を臨床的に確かめることを、「臨床治験」といいますが、臨床治験を行なう専門外来も出てきています。このようなところで多くの検査をして確実に診断してもらうのはもちろんですが、一方で地元のサービス福祉機関に連絡を取ることも忘れてはなりません。今のところ「物忘れ外来」のような専門外来はそうたくさんはありません。もし遠方の専門外来に通われるとしても、あなたの居住地のサービス機関とも連携の必要があります。この点についてかかりつけの医師にご相談ください。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月04日

運動会の練習

10月22日2人3脚では恒例の運動会を開催します

玉いれの練習で汗を流しました

2人3脚では一番高齢で97歳のY様も頑張リました

カメラにポーズをとってくれるK様も楽しそう

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

玉いれの練習で汗を流しました

2人3脚では一番高齢で97歳のY様も頑張リました

カメラにポーズをとってくれるK様も楽しそう

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月04日

昼食のお手伝い

包丁使いはお手のもの 昼食のメニューは何かしら

味噌汁の具を切っています 手早い包丁さばきでびっくり

マカロニサラダに入れるきうりを輪切りにしています

ホウレンソウのみそ汁の具をカットしています

北海道かぼちゃのそぼろ煮

秋刀魚の梅干煮がメインディッシュ のようです

圧力鍋で骨まで全部食べれます

とっても美味しいですよ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月03日

認知症をよく理解するための8大法則 1原則 第6法則

認知症をよく理解するための

8大法則 1原則

認知症の人と家族の会 副代表杉山孝博医師

第6法則 こだわりの法則 パート1

「あるひとつのことに集中すると、そこから抜け出せない」。周囲が説明したり説得したり、否定したりすればするほど、逆にこだわり続ける」という特徴がその内容です。

ある人とある人の間に何らかのこだわりが生じた場合、普通、相手を説得したり、相手に説明したり、命令したりしてそのこだわりを解消しようとします。ところが認知症の世界ではこの方法はほとんど通用しません。

こだわりに原因がわかれば、その原因を取り去るようにする、そのままにしておいても差し支えなければそのまま認める、第3者に入ってもらいこだわりを和らげる、別の場面への展開を考える、などの方法が認知症の人のこだわりに対応する基本的なやり方です。

認知症の人の過去の生活体験がこだわりとして現れることがよくありますから、本人の生活体験を知っていると、こだわりに対して上手に対応できます。

例えば、お金や物に対する執着は醜く、他人には話せないと家族は思い、どのように対応していいか家族は戸惑ってしまいます。私の経験では、金銭に対し強く執着している認知症の人は、多くの場合、かって経済的に厳しい体験を持っています。女手ひとつで子供を育てた人、倒産や詐欺にあった経験をもっている人、長い間一人暮らしをしていた人など、どの人も、生きていくのに最も重要な手段である金銭や物に執着するのは無理もない人たちであるといえます。

また、道に落ちているものを収集している場合、家がゴミの山になることはたまらないことですが、もったいないと思って拾ってくる認知症の人のほうが、貴重な資源を平気で捨てる人よりよほどノーマルではないでしょうか。

具体的な例を見ていきましょう。私が担当している保健所の認知症相談(老人精神保健相談)に、初老期の女性が次のような相談に来られました。

「私が外出から帰ると主人は私のところにやってきて、“今までどこに行っていたのだ。どこで男と逢っていたのだ”と毎回言うようになりました。先日、息子と一緒に帰宅しましたら、息子と関係しているとまで言い出しました。情けなくて・・・。どうしたらよいでしょうか」さらに話を聞きますと、1年ほど前から物忘れがひどくなり物を紛失するようになったため、印鑑や預金通帳を奥さんが保管することにして、夫が請求しても渡さないことにしたということでした。

「自分にとって大切なものをあなたがもっていってしまったと考えて、ご主人はあなたに対し猜疑心を持ったのです。請求されれば通帳や印鑑を渡しなさい。無くくなっても再発行や改印届けを出せばよいのですから」とアドバイスをしました。

翌月の認知症相談に奥さんがやって来て、「先生の言われたとおりにしましたら、浮気妄想はきれいになくなりました。荒れは本当に認知症だったのですか?」

こだわり続ける認知症の人に対して、その場しのぎの対応や虚偽の言葉で納得させることがしばしば必要となることがあります。「第2法則=症状の出現強度に関する法則」にあるように、よその人に対してしっかりした態度を示すことから、第3者がかかわると、こだわりが軽くなることが少なくありません。

認知症に人は、警察官や役所の人、郵便局や銀行の職員、医師など者気的な信頼度が高い人には、認知症が相当進んでも信頼するものです。

「私の年金を嫁が勝手に引き出している」と疑い続けている人に対して、預金通帳を見せながら、「1円も引き出されていない」と家族が説得しても聞き入れませんが、郵便局員から「○○さん、年金は間違えなく振り込まれていますよ、安心して下さい」といわれると素直に信じ安心した表情を見せてくれます。残念ながら一安心しても、記銘力低下(ひどい物忘れ)のためしばらくすると再び心配し始め郵便局へ行くことになります。そのときも郵便局員は同じように安心する言葉をさらりとかけてほしいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

8大法則 1原則

認知症の人と家族の会 副代表杉山孝博医師

第6法則 こだわりの法則 パート1

「あるひとつのことに集中すると、そこから抜け出せない」。周囲が説明したり説得したり、否定したりすればするほど、逆にこだわり続ける」という特徴がその内容です。

ある人とある人の間に何らかのこだわりが生じた場合、普通、相手を説得したり、相手に説明したり、命令したりしてそのこだわりを解消しようとします。ところが認知症の世界ではこの方法はほとんど通用しません。

こだわりに原因がわかれば、その原因を取り去るようにする、そのままにしておいても差し支えなければそのまま認める、第3者に入ってもらいこだわりを和らげる、別の場面への展開を考える、などの方法が認知症の人のこだわりに対応する基本的なやり方です。

認知症の人の過去の生活体験がこだわりとして現れることがよくありますから、本人の生活体験を知っていると、こだわりに対して上手に対応できます。

例えば、お金や物に対する執着は醜く、他人には話せないと家族は思い、どのように対応していいか家族は戸惑ってしまいます。私の経験では、金銭に対し強く執着している認知症の人は、多くの場合、かって経済的に厳しい体験を持っています。女手ひとつで子供を育てた人、倒産や詐欺にあった経験をもっている人、長い間一人暮らしをしていた人など、どの人も、生きていくのに最も重要な手段である金銭や物に執着するのは無理もない人たちであるといえます。

また、道に落ちているものを収集している場合、家がゴミの山になることはたまらないことですが、もったいないと思って拾ってくる認知症の人のほうが、貴重な資源を平気で捨てる人よりよほどノーマルではないでしょうか。

具体的な例を見ていきましょう。私が担当している保健所の認知症相談(老人精神保健相談)に、初老期の女性が次のような相談に来られました。

「私が外出から帰ると主人は私のところにやってきて、“今までどこに行っていたのだ。どこで男と逢っていたのだ”と毎回言うようになりました。先日、息子と一緒に帰宅しましたら、息子と関係しているとまで言い出しました。情けなくて・・・。どうしたらよいでしょうか」さらに話を聞きますと、1年ほど前から物忘れがひどくなり物を紛失するようになったため、印鑑や預金通帳を奥さんが保管することにして、夫が請求しても渡さないことにしたということでした。

「自分にとって大切なものをあなたがもっていってしまったと考えて、ご主人はあなたに対し猜疑心を持ったのです。請求されれば通帳や印鑑を渡しなさい。無くくなっても再発行や改印届けを出せばよいのですから」とアドバイスをしました。

翌月の認知症相談に奥さんがやって来て、「先生の言われたとおりにしましたら、浮気妄想はきれいになくなりました。荒れは本当に認知症だったのですか?」

こだわり続ける認知症の人に対して、その場しのぎの対応や虚偽の言葉で納得させることがしばしば必要となることがあります。「第2法則=症状の出現強度に関する法則」にあるように、よその人に対してしっかりした態度を示すことから、第3者がかかわると、こだわりが軽くなることが少なくありません。

認知症に人は、警察官や役所の人、郵便局や銀行の職員、医師など者気的な信頼度が高い人には、認知症が相当進んでも信頼するものです。

「私の年金を嫁が勝手に引き出している」と疑い続けている人に対して、預金通帳を見せながら、「1円も引き出されていない」と家族が説得しても聞き入れませんが、郵便局員から「○○さん、年金は間違えなく振り込まれていますよ、安心して下さい」といわれると素直に信じ安心した表情を見せてくれます。残念ながら一安心しても、記銘力低下(ひどい物忘れ)のためしばらくすると再び心配し始め郵便局へ行くことになります。そのときも郵便局員は同じように安心する言葉をさらりとかけてほしいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月03日

認知症予防10か条 第5条転倒に気をつけよう

第5条 転倒に気をつけよう

頭の打撲はぼけ招く

(ぼけ予防協会より)

アルツハイマー病の危険因子として、内外の疫学的調査で共通し、第一番に挙げられるのは頭部外傷に既往です。頭部外傷といっても、脳震盪のように脳の組織に特に損傷を与えないもの、また、脳挫傷といい脳組織に損傷を与えるものもあります。

また、臨床的には意識喪失にあった場合、なかった場合などその重症度にはいろいろさがあります。

もう一つは“挙闘家痴呆”という言葉です。反復して東部に外相を受けたために挙闘家に出現する地方です。つまり頭部外傷と痴呆の関連をずばり示す病名です。

アルツハイマー病の脳の変化として、老人斑及びアルツハイマー原繊維変化というものが出現し、これが診断の基準となっています。挙闘家、特にノックアウトが多かった例では、年が若いにも関わらず、これらアルツハイマー病と同じ変化が出現することが観察されています。

転倒を避け得る方法はありませんが、普段から運動をして、身軽に体を動かせるようにしておくことが望まれます。つまり、転倒に際し、できるだけ頭部を打たないように身をかわすなど、機敏に反応できるように、普段から鍛えておくことが大切です。

また、家庭内では段差を少なくし、滑りやすいところには滑りにくいものを敷くなどの工夫をする。薄暗いところでつまずかないように適切な証明をつけるなどが望まれます。また、必要に応じて早めに杖を使うこともよいことです。

「老人斑」とアルツハイマー原繊維変化

アルツハイマー型認知症になった人の脳には、普通の人にはかなり少ない二つの組織学的変化が出現する。一つは老人斑という脳のシミ、もう一つは神経細胞の中にできる「とぐろ」状(アルツハイマー原繊維変化)のものが見られる。これが代表的な変化。これが脳の組織を少しずつ壊し、死滅させると考えられている。老人斑はベータ、とぐろ繊維はタウというたんぱくがそれぞれの主成分で、なぜ、こんなたんぱくが作られて脳にたまるのか、また、人によってたまり方が違うのか、今のところ解明されていない。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

頭の打撲はぼけ招く

(ぼけ予防協会より)

アルツハイマー病の危険因子として、内外の疫学的調査で共通し、第一番に挙げられるのは頭部外傷に既往です。頭部外傷といっても、脳震盪のように脳の組織に特に損傷を与えないもの、また、脳挫傷といい脳組織に損傷を与えるものもあります。

また、臨床的には意識喪失にあった場合、なかった場合などその重症度にはいろいろさがあります。

もう一つは“挙闘家痴呆”という言葉です。反復して東部に外相を受けたために挙闘家に出現する地方です。つまり頭部外傷と痴呆の関連をずばり示す病名です。

アルツハイマー病の脳の変化として、老人斑及びアルツハイマー原繊維変化というものが出現し、これが診断の基準となっています。挙闘家、特にノックアウトが多かった例では、年が若いにも関わらず、これらアルツハイマー病と同じ変化が出現することが観察されています。

転倒を避け得る方法はありませんが、普段から運動をして、身軽に体を動かせるようにしておくことが望まれます。つまり、転倒に際し、できるだけ頭部を打たないように身をかわすなど、機敏に反応できるように、普段から鍛えておくことが大切です。

また、家庭内では段差を少なくし、滑りやすいところには滑りにくいものを敷くなどの工夫をする。薄暗いところでつまずかないように適切な証明をつけるなどが望まれます。また、必要に応じて早めに杖を使うこともよいことです。

「老人斑」とアルツハイマー原繊維変化

アルツハイマー型認知症になった人の脳には、普通の人にはかなり少ない二つの組織学的変化が出現する。一つは老人斑という脳のシミ、もう一つは神経細胞の中にできる「とぐろ」状(アルツハイマー原繊維変化)のものが見られる。これが代表的な変化。これが脳の組織を少しずつ壊し、死滅させると考えられている。老人斑はベータ、とぐろ繊維はタウというたんぱくがそれぞれの主成分で、なぜ、こんなたんぱくが作られて脳にたまるのか、また、人によってたまり方が違うのか、今のところ解明されていない。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月02日

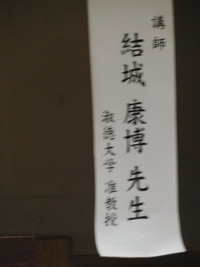

世界アルツハイマーデー記念講演会

認知症の人と家族の会主催

150名ほどの皆様にご参加頂き

誠に有難うございました

在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題

淑徳大学准教授結城康博先生とは認知症の人と家族の会の京都総会の記念講演会で講演され、初めてお会いしました。その際名刺交換させていただき、このたび富士市においての記念講演会に講演を依頼すると、快く承諾していただき、講演会を開くことができました。テレビでは顔なじみの先生です。ケアマネージャー時代の苦労話、生の声をお聞きすることができ、とっても良かったです。また、10/6(火)朝8:35~9:25NHK生活ほっとモーニングに生出演されます。是非ご覧になってください!

ここをクリックすると講演会の様子を大きく見ることができます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

150名ほどの皆様にご参加頂き

誠に有難うございました

在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題

淑徳大学准教授結城康博先生とは認知症の人と家族の会の京都総会の記念講演会で講演され、初めてお会いしました。その際名刺交換させていただき、このたび富士市においての記念講演会に講演を依頼すると、快く承諾していただき、講演会を開くことができました。テレビでは顔なじみの先生です。ケアマネージャー時代の苦労話、生の声をお聞きすることができ、とっても良かったです。また、10/6(火)朝8:35~9:25NHK生活ほっとモーニングに生出演されます。是非ご覧になってください!

ここをクリックすると講演会の様子を大きく見ることができます

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月02日

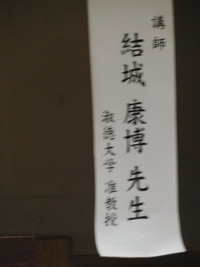

アルツハイマーデー結城康博先生記念講演会

世界アルツハイマーデー記念講演会

認知症の人と家族の会 静岡県支部 主催

在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題

淑徳大学准教授 結城康

講演内容の一部より

大学准教授になる前の6年包括支援センター職員時代にケアーマネージャーとして勤務、ケアマネージャー時代の事例を通して皆さんで考えて見ましょう。

最初の事例は88歳実母、10年前まで一人暮らしをしていたが心臓発作にて手術施行をきっかけに同居。徐々に物忘れが目立ち始める。認知症の見極めが単なる物忘れで片付けるのか実母の介護にあたって悩む様子を紹介。プラスチック製の湯たんぽを火にかけたことから認知症を疑い精神科を受診した。MRIの結果アルツハイマー型認知症と診断されたが心臓病があるためアリセプトを服用できないケアーで支援している。

①.家族間と第3者で認知症の疑いをどのへんで見極めることができるのか

②.第3者が絡んで近所づきあい、火の不始末をきっかけに、心臓病を理由に専門医精神科へ受診

③.専門医へ連れて行くまで、信頼関係、人間関係が大切、精神科へのハードルは高い

④.介護保険の申請に本人が同意してくれるか

認知症の実母を介護していて、最も悩んだのは「認知症」なのか「単なる物忘れなのか」

認知症の疑いをもつ、「時間」「空間」「場所」といった認識が曖昧になる。

空間→自分の家にいると落ち着くが家族で旅行すると不安定になる。突拍子もない行動をとる。

場所→散歩に行くと帰って来れなくなる。

80~90近くなると尿漏れがあり、下着を隠してしまう。

本人のプライドを大事にしながら専門医への受診を促すことは大変であった。

よって認知症の早期発見、早期治療は簡単ではないと感じたそうである。

事例2ではゴミ屋敷の認知症問題

天涯孤独の一人暮らしの男性80代。人との関わりが嫌い、意地っ張り、全て外食で購入したものは片付けられない、週2回入浴目的でデーサービスを使うようになったが、お金がもったいないとサービスを増やすことを拒む。

クモ膜下出血で亡くなったのだが、100万の束が5つと預金通帳に5000万あった。マンション住まいであったのでお金が低所得者ではないと思っていたが、こんなのお金がある人とは思わなかった。

もし、一人でも信頼できる人間がいればこの高齢者はもっと、いい老後が送れたはずなのに!

つまりいくらお金があっても、使いかたを支援してくれる人がいなければ、いくら貯めたものでも活用できない!結局この大金は相続者がいないので、「国」へ収めることになりました。

テレビでおなじみの結城先生10/6(火)NHKテレビ

生活ほっとモーニング8:35~9:25 中尾ミエさんと生出演されま~す

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

認知症の人と家族の会 静岡県支部 主催

在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題

淑徳大学准教授 結城康

講演内容の一部より

大学准教授になる前の6年包括支援センター職員時代にケアーマネージャーとして勤務、ケアマネージャー時代の事例を通して皆さんで考えて見ましょう。

最初の事例は88歳実母、10年前まで一人暮らしをしていたが心臓発作にて手術施行をきっかけに同居。徐々に物忘れが目立ち始める。認知症の見極めが単なる物忘れで片付けるのか実母の介護にあたって悩む様子を紹介。プラスチック製の湯たんぽを火にかけたことから認知症を疑い精神科を受診した。MRIの結果アルツハイマー型認知症と診断されたが心臓病があるためアリセプトを服用できないケアーで支援している。

①.家族間と第3者で認知症の疑いをどのへんで見極めることができるのか

②.第3者が絡んで近所づきあい、火の不始末をきっかけに、心臓病を理由に専門医精神科へ受診

③.専門医へ連れて行くまで、信頼関係、人間関係が大切、精神科へのハードルは高い

④.介護保険の申請に本人が同意してくれるか

認知症の実母を介護していて、最も悩んだのは「認知症」なのか「単なる物忘れなのか」

認知症の疑いをもつ、「時間」「空間」「場所」といった認識が曖昧になる。

空間→自分の家にいると落ち着くが家族で旅行すると不安定になる。突拍子もない行動をとる。

場所→散歩に行くと帰って来れなくなる。

80~90近くなると尿漏れがあり、下着を隠してしまう。

本人のプライドを大事にしながら専門医への受診を促すことは大変であった。

よって認知症の早期発見、早期治療は簡単ではないと感じたそうである。

事例2ではゴミ屋敷の認知症問題

天涯孤独の一人暮らしの男性80代。人との関わりが嫌い、意地っ張り、全て外食で購入したものは片付けられない、週2回入浴目的でデーサービスを使うようになったが、お金がもったいないとサービスを増やすことを拒む。

クモ膜下出血で亡くなったのだが、100万の束が5つと預金通帳に5000万あった。マンション住まいであったのでお金が低所得者ではないと思っていたが、こんなのお金がある人とは思わなかった。

もし、一人でも信頼できる人間がいればこの高齢者はもっと、いい老後が送れたはずなのに!

つまりいくらお金があっても、使いかたを支援してくれる人がいなければ、いくら貯めたものでも活用できない!結局この大金は相続者がいないので、「国」へ収めることになりました。

テレビでおなじみの結城先生10/6(火)NHKテレビ

生活ほっとモーニング8:35~9:25 中尾ミエさんと生出演されま~す

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月02日

認知症をよく理解するための8大法則 1原則 第5法則

認知症を良く理解するための

8大法則 1原則

認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師

第5法則 感情残像の法則

認知症の人は、第1法則の記憶障害に関する法則が示すように、自分が話したり、聞いたり、行動したことはすぐわすれてしまいます。しかし、感情の世界はしっかる残っていて、瞬間的に目に入った光が消えた後でも残像として残るように、その人がそのときいだいた感情は相当時間続きます。このことを「感情残像の法則」といいます。出来事の事実関係は把握できないのですが、それが感情の波として残されるのです。

認知症の人の症状に気づき、医師からも認知症と診断されると、家族は認知症を少しでも軽くしたいと思い、いろいろ教えたり、詳しい説明をしたり、注意したり、叱ったりします。しかし、このような努力はほとんどの場合、効を奏しないばかりか、認知症の症状をかえって悪化させてしまうのです。

まわり(とくに一生懸命介護している人)からどんな説明を受けても、その内容はすぐに忘れてしまい、単に相手をうるさい人、いやなことを言う人、怖い人と捕らえてしまいます。つまり、自分のことをいろいろ気遣ってくれる身近な人と思わないのです。

これをどう理解したらいいでしょうか。

認知症の人は、記憶などの知的能力の低下によって、一般常識が通用する理性の世界から出てしまって、感情を支配する世界に住んでいる、と考えたらいいでしょう。

動物の世界に似た一面があります。弱肉強食の世界に住む動物たちは、相手が敵か味方か、安心して気を許せる対象か、否かを速やかに判断し、感情として表現します。認知症の人も実は同じような存在なのです。安全で友好的な世界から抜け出してしまった認知症の人は、感情を研ぎすまして生きざるをえない世界の中に置かれているのです。

周囲のものはそのような本人が穏かな気持になれるよう、心から同情の気持で接することが必要となります。つまり認知症の人を介護するときは、「説得よりも同情」です。感情が残るといっても、悪い感情ばかりが残るのではないので、よい感情が本人に残るように接することが大切です。

自分を認めてくれ優しくしてくれる相手には、本人も穏かな接触をもてるようになるものです。最初のうちは難しいかもしれませんが、「どうもありがとう。助かるわ」「そう、それは大変だね」「それはよかったね」などの言葉が言えるようになれば、その介護者は上手な介護ができているといえます。

例えば認知症の人が濡れた洗濯物を取りこんでいるのを見つけたとき「まだ乾いてないのにお母さん、どうしてわからないの、余計なことをしてくれて」というのと「ああ、お母さん手伝ってくださってありがとう。後は私がやりますからそちらで休んでいてください」というのとでは介護のしやすさが大きく違ってくるものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

8大法則 1原則

認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師

第5法則 感情残像の法則

認知症の人は、第1法則の記憶障害に関する法則が示すように、自分が話したり、聞いたり、行動したことはすぐわすれてしまいます。しかし、感情の世界はしっかる残っていて、瞬間的に目に入った光が消えた後でも残像として残るように、その人がそのときいだいた感情は相当時間続きます。このことを「感情残像の法則」といいます。出来事の事実関係は把握できないのですが、それが感情の波として残されるのです。

認知症の人の症状に気づき、医師からも認知症と診断されると、家族は認知症を少しでも軽くしたいと思い、いろいろ教えたり、詳しい説明をしたり、注意したり、叱ったりします。しかし、このような努力はほとんどの場合、効を奏しないばかりか、認知症の症状をかえって悪化させてしまうのです。

まわり(とくに一生懸命介護している人)からどんな説明を受けても、その内容はすぐに忘れてしまい、単に相手をうるさい人、いやなことを言う人、怖い人と捕らえてしまいます。つまり、自分のことをいろいろ気遣ってくれる身近な人と思わないのです。

これをどう理解したらいいでしょうか。

認知症の人は、記憶などの知的能力の低下によって、一般常識が通用する理性の世界から出てしまって、感情を支配する世界に住んでいる、と考えたらいいでしょう。

動物の世界に似た一面があります。弱肉強食の世界に住む動物たちは、相手が敵か味方か、安心して気を許せる対象か、否かを速やかに判断し、感情として表現します。認知症の人も実は同じような存在なのです。安全で友好的な世界から抜け出してしまった認知症の人は、感情を研ぎすまして生きざるをえない世界の中に置かれているのです。

周囲のものはそのような本人が穏かな気持になれるよう、心から同情の気持で接することが必要となります。つまり認知症の人を介護するときは、「説得よりも同情」です。感情が残るといっても、悪い感情ばかりが残るのではないので、よい感情が本人に残るように接することが大切です。

自分を認めてくれ優しくしてくれる相手には、本人も穏かな接触をもてるようになるものです。最初のうちは難しいかもしれませんが、「どうもありがとう。助かるわ」「そう、それは大変だね」「それはよかったね」などの言葉が言えるようになれば、その介護者は上手な介護ができているといえます。

例えば認知症の人が濡れた洗濯物を取りこんでいるのを見つけたとき「まだ乾いてないのにお母さん、どうしてわからないの、余計なことをしてくれて」というのと「ああ、お母さん手伝ってくださってありがとう。後は私がやりますからそちらで休んでいてください」というのとでは介護のしやすさが大きく違ってくるものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月01日

摘果みかんのジュース

今日の午前中はエリザベスサンのみかん畑で摘果したみかんジュース絞りを

利用者さん皆で行いました。シャッターチャンスを逃してしまいました。残念!

その結果新鮮な絞りたてのみかんジュースがいただけました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年10月01日

成年後見制度担い手不足を解消

成年後見制度の担い手不足うを解消

区民の中から養成する世田谷区の取り組み

認知症や知的障害者などで、判断能力が衰えたとき、本人に代わって大切な契約や財産管理を支援してくれるのが成年後見制度です。

2000年度に介護保険制度と同時にスタート。利用者は増加していますが、制度を必要とする数に比べ、活用は十分とはいえません。そこで06年度から区民後見人を養成している東京都世田谷区の取り組みを紹介します。

成年後見制度ってどのようなときに使うのですか?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な成人の権利を守り、安心して暮らしていくための法的支援です。本人の預貯金や不動産等の財産管理、契約の締結・解除などに際して、一方的に不利益な契約を結ばないように法律面で支援し、福祉サービスにつなげていく役割も担っています。

この制度は「法的後見」と「任意後見」の二種類があります。

法的後見は、認知症高齢者や知的高齢者などで、すでに適切な判断能力を失った成人が対象となります。自分自身では法的権利の行使が難しいので、制度を利用する為には、家族等が家庭裁判所などに申し立て、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人を選びます。

法的後見は、『後見』『保佐』『補助』の三つに分かれ、本人の判断能力に応じて選びます。

後見とは、判断能力を常に欠く状態にあり、一人では日常生活も困難な人をいいます。

保佐とは、判断能力が著しく不十分で、日常生活も財産管理も難しい人をいいます。

補助とは、判断能力が不十分で財産管理に不安を持つ人をいいます。

任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えたときに備えて、後見人をあらかじめ決めて契約を結んでおくものです。

16人の区民後見人が活動

世田谷区では成年後見制度の成立に伴い、、同制度に関する研究を進め、01年度には、弁護士、司法書士、社会福祉士などで構成する「成年後見連絡会」を設置して、事業化に向けた取り組みを始めました。

05年10月、「世田谷区成年後見センター」を開設し、世田谷区から運営の委託を受けて、区民を対象にした後見人養成の研修を06年から本格的に指導しました。

07年は養成に参加したメンバーの中から全国で始めた、親族や弁護士・司法書士などの専門家ではない、一般市民の後見人が誕生し、活動を始めています。本年度の養成研修の例を見ると、研修は4月に始まり、10月に終了。延べ日数は12日間、時間にして50時間となっています。

研修では、成年後見人の役割、成年後見人の業務や消費者被害に対する法的知識、認知症の患者とのコミュニケーション、財産管理の方法と事務、家庭裁判所に提出する報告書作成等の実務を学びます。

後見人が派遣されるまで

世田谷区で介護保険制度の要介護認定を受けている人は約2万人。そのうち、約半数の人が判断能力が低下しいていると推計されています。このため専門家などの後見だけでは、十分に対応できず、受け皿となる区民後見人がもっと必要になると考えられています。

専門家の後見人が必要なのは、財産や収入があり、遺産相続や不動産の処理など、法律に関わる問題があるケースです。世田谷区は推定相続人がいない、あるいはいても財産等などをめぐるトラブルがないもの、施設などに入所しているもの、管理すべき財産が1000万を超えないものなどは、弁護士などの専門家でない区民後見人でも対応は可能としています。

また、世田谷区長が家庭裁判所に行う、区民後見人の申請基準は次のように定められています。

・区民後見人の評価が良好であること

・依頼者と区民後見人との交通が至便であること

・区民後見人の社会的、経済的生活が安定していること

・家庭裁判所に提出する報告書の作成が可能なこと

・依頼者の立場を尊重し、自己判断で行動しないこと

世田谷区の場合、成年後見制度を必要としている認知症などの高齢者をどのように結びつけているのでしょうか?

区内の民生委員、あるいは区内27ヶ所に設けられた「安心健やかセンター」からの情報ネットワークを活用しています。民生委員や同センターの職員が、町内会や商店街を巡回して、地域の高齢者の情報を集めているのです。

その中で区民後見人を必要とする人がいれば次のような手続きをとって区民後見人の派遣を要請します。

・依頼者が区長に対して区民後見人の申し立てを行う

・申し立てを受けた区長は区民後見人の候補者から適切と思われる人を選び家庭裁判所に申請する

・依頼者の申立書及び医師の診断書を家庭裁判所に提出

・申し立て受理後調査官が依頼者の状況を調査し審判をおこなう。

・審判の結果成年後見人が必要と判断されると正式に成年後見人の就任が確定し登記されます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

区民の中から養成する世田谷区の取り組み

認知症や知的障害者などで、判断能力が衰えたとき、本人に代わって大切な契約や財産管理を支援してくれるのが成年後見制度です。

2000年度に介護保険制度と同時にスタート。利用者は増加していますが、制度を必要とする数に比べ、活用は十分とはいえません。そこで06年度から区民後見人を養成している東京都世田谷区の取り組みを紹介します。

成年後見制度ってどのようなときに使うのですか?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な成人の権利を守り、安心して暮らしていくための法的支援です。本人の預貯金や不動産等の財産管理、契約の締結・解除などに際して、一方的に不利益な契約を結ばないように法律面で支援し、福祉サービスにつなげていく役割も担っています。

この制度は「法的後見」と「任意後見」の二種類があります。

法的後見は、認知症高齢者や知的高齢者などで、すでに適切な判断能力を失った成人が対象となります。自分自身では法的権利の行使が難しいので、制度を利用する為には、家族等が家庭裁判所などに申し立て、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人を選びます。

法的後見は、『後見』『保佐』『補助』の三つに分かれ、本人の判断能力に応じて選びます。

後見とは、判断能力を常に欠く状態にあり、一人では日常生活も困難な人をいいます。

保佐とは、判断能力が著しく不十分で、日常生活も財産管理も難しい人をいいます。

補助とは、判断能力が不十分で財産管理に不安を持つ人をいいます。

任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えたときに備えて、後見人をあらかじめ決めて契約を結んでおくものです。

16人の区民後見人が活動

世田谷区では成年後見制度の成立に伴い、、同制度に関する研究を進め、01年度には、弁護士、司法書士、社会福祉士などで構成する「成年後見連絡会」を設置して、事業化に向けた取り組みを始めました。

05年10月、「世田谷区成年後見センター」を開設し、世田谷区から運営の委託を受けて、区民を対象にした後見人養成の研修を06年から本格的に指導しました。

07年は養成に参加したメンバーの中から全国で始めた、親族や弁護士・司法書士などの専門家ではない、一般市民の後見人が誕生し、活動を始めています。本年度の養成研修の例を見ると、研修は4月に始まり、10月に終了。延べ日数は12日間、時間にして50時間となっています。

研修では、成年後見人の役割、成年後見人の業務や消費者被害に対する法的知識、認知症の患者とのコミュニケーション、財産管理の方法と事務、家庭裁判所に提出する報告書作成等の実務を学びます。

後見人が派遣されるまで

世田谷区で介護保険制度の要介護認定を受けている人は約2万人。そのうち、約半数の人が判断能力が低下しいていると推計されています。このため専門家などの後見だけでは、十分に対応できず、受け皿となる区民後見人がもっと必要になると考えられています。

専門家の後見人が必要なのは、財産や収入があり、遺産相続や不動産の処理など、法律に関わる問題があるケースです。世田谷区は推定相続人がいない、あるいはいても財産等などをめぐるトラブルがないもの、施設などに入所しているもの、管理すべき財産が1000万を超えないものなどは、弁護士などの専門家でない区民後見人でも対応は可能としています。

また、世田谷区長が家庭裁判所に行う、区民後見人の申請基準は次のように定められています。

・区民後見人の評価が良好であること

・依頼者と区民後見人との交通が至便であること

・区民後見人の社会的、経済的生活が安定していること

・家庭裁判所に提出する報告書の作成が可能なこと

・依頼者の立場を尊重し、自己判断で行動しないこと

世田谷区の場合、成年後見制度を必要としている認知症などの高齢者をどのように結びつけているのでしょうか?

区内の民生委員、あるいは区内27ヶ所に設けられた「安心健やかセンター」からの情報ネットワークを活用しています。民生委員や同センターの職員が、町内会や商店街を巡回して、地域の高齢者の情報を集めているのです。

その中で区民後見人を必要とする人がいれば次のような手続きをとって区民後見人の派遣を要請します。

・依頼者が区長に対して区民後見人の申し立てを行う

・申し立てを受けた区長は区民後見人の候補者から適切と思われる人を選び家庭裁判所に申請する

・依頼者の申立書及び医師の診断書を家庭裁判所に提出

・申し立て受理後調査官が依頼者の状況を調査し審判をおこなう。

・審判の結果成年後見人が必要と判断されると正式に成年後見人の就任が確定し登記されます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ