ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/

2009年12月31日

2009年12月31日

杉山Drのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

9.MRSA

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は多数の抗生物質に耐性をもった細菌で、化膿性皮膚疾患をはじめ多様な感染を引き起こすため、病院内感染や、施設内感染の原因菌として近年大きく取り上げられてきました。

黄色ブドウ球菌は、化膿性皮膚疾患、中耳炎、肺炎、食中毒・腸炎、敗血症、尿路感染症などの広範な感染を引き起こす代表的な化膿性菌です。1940年代以降、ペニシリンG、クロマイ、テトラサイクリンなどの抗生物質の登場により、黄色ブドウ球菌に対して目覚しい効果がえられるようになりましたが、それらの抗生物質に耐性をもつブドウ球菌も次々と出現しました。1980年なって多種類の抗生物質に耐性をもったMRSAが急速に増加したのです。

MRSAの検出例としては①.鼻腔や咽頭に定着しているが、臨床症状は示さない例(キャリー:保菌していても発生していないこと)、②.気管、尿路、褥創表面に定着し、慢性の軽度の炎症を持続するもの、③.深部膿瘍を形成し敗血症を繰り返したり、手術後の致死的な感染症に発展するもの、などがあります。介護サービスで関わるのは、①と②の状態でしょう。どのような病態をとるかは感染部位やその人の感染を防御する力によって決まってきます。

一般的に健康な保菌者が重篤な感染症に陥った例はありません。MRSAに対しては、バンコマイシンをはじめ、いくつかの種類の抗菌剤が有効ですから、体力のよほど低下したものでなければ、また治療の開始が遅れなければ治療は可能です。

感染予防法としては、まず手洗いです。通常は流水と石鹸による手洗いのみで十分です。流水による手洗いが不可能な場合に、消毒剤による手指消毒を行います。消毒剤としては、短時間殺菌効果が強い消毒用エタノールを基礎とした消毒剤の使用が基本となります。ウエルパス(0.2%塩化ベンザルコニュウム+消毒用エタノール+皮膚保護剤)などが市販されています。

排泄物、その他の取り扱いとしては、痰や膿などが付着したものは、ビニール袋などに密閉して捨て、洗濯物ものは、熱湯などで一度殺菌してから、洗濯するとよいでしょう。分泌物が多い場合には、使い捨てのシーツ等を使用します。

時には手袋などを使用しますが、膿や痰等に直接接触しないように注意していれば、福祉サービスを利用しているMRSA保菌者に対しては、個室管理、ガウンテクニック、手袋着用は原則として不要です。

室内の清掃を確実に遂行することは、重要ですが、むやみに消毒剤を使うことは逆にその消毒薬に耐性をもつ細菌を作ることもあるので控えるべきです。最後にMRSAなど感染症保菌者であるという理由だけで、サービスを利用できない状況が現実にあります。

正しい知識をもち、過剰な対策を取ることなく困っている利用者の立場に立って必要なサービスを提供することが、私たちの使命であるとことを思い起こすことが必要です。

最後までブログを読んでいただき有難うございました。

来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

9.MRSA

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は多数の抗生物質に耐性をもった細菌で、化膿性皮膚疾患をはじめ多様な感染を引き起こすため、病院内感染や、施設内感染の原因菌として近年大きく取り上げられてきました。

黄色ブドウ球菌は、化膿性皮膚疾患、中耳炎、肺炎、食中毒・腸炎、敗血症、尿路感染症などの広範な感染を引き起こす代表的な化膿性菌です。1940年代以降、ペニシリンG、クロマイ、テトラサイクリンなどの抗生物質の登場により、黄色ブドウ球菌に対して目覚しい効果がえられるようになりましたが、それらの抗生物質に耐性をもつブドウ球菌も次々と出現しました。1980年なって多種類の抗生物質に耐性をもったMRSAが急速に増加したのです。

MRSAの検出例としては①.鼻腔や咽頭に定着しているが、臨床症状は示さない例(キャリー:保菌していても発生していないこと)、②.気管、尿路、褥創表面に定着し、慢性の軽度の炎症を持続するもの、③.深部膿瘍を形成し敗血症を繰り返したり、手術後の致死的な感染症に発展するもの、などがあります。介護サービスで関わるのは、①と②の状態でしょう。どのような病態をとるかは感染部位やその人の感染を防御する力によって決まってきます。

一般的に健康な保菌者が重篤な感染症に陥った例はありません。MRSAに対しては、バンコマイシンをはじめ、いくつかの種類の抗菌剤が有効ですから、体力のよほど低下したものでなければ、また治療の開始が遅れなければ治療は可能です。

感染予防法としては、まず手洗いです。通常は流水と石鹸による手洗いのみで十分です。流水による手洗いが不可能な場合に、消毒剤による手指消毒を行います。消毒剤としては、短時間殺菌効果が強い消毒用エタノールを基礎とした消毒剤の使用が基本となります。ウエルパス(0.2%塩化ベンザルコニュウム+消毒用エタノール+皮膚保護剤)などが市販されています。

排泄物、その他の取り扱いとしては、痰や膿などが付着したものは、ビニール袋などに密閉して捨て、洗濯物ものは、熱湯などで一度殺菌してから、洗濯するとよいでしょう。分泌物が多い場合には、使い捨てのシーツ等を使用します。

時には手袋などを使用しますが、膿や痰等に直接接触しないように注意していれば、福祉サービスを利用しているMRSA保菌者に対しては、個室管理、ガウンテクニック、手袋着用は原則として不要です。

室内の清掃を確実に遂行することは、重要ですが、むやみに消毒剤を使うことは逆にその消毒薬に耐性をもつ細菌を作ることもあるので控えるべきです。最後にMRSAなど感染症保菌者であるという理由だけで、サービスを利用できない状況が現実にあります。

正しい知識をもち、過剰な対策を取ることなく困っている利用者の立場に立って必要なサービスを提供することが、私たちの使命であるとことを思い起こすことが必要です。

最後までブログを読んでいただき有難うございました。

来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月30日

2人3脚 福笑い完成

2人3脚の福笑いが完成しました\(^o^)/

皆さんで試しに実施

マグネットいい具合に密着 !

皆で大笑い来年もいい福がさずかりますように!

「笑う門には福来る」と言うように新年早々から笑っていただきましょう

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月30日

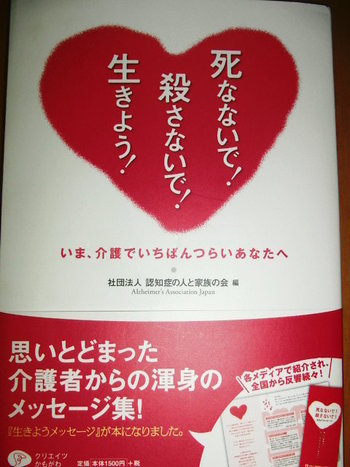

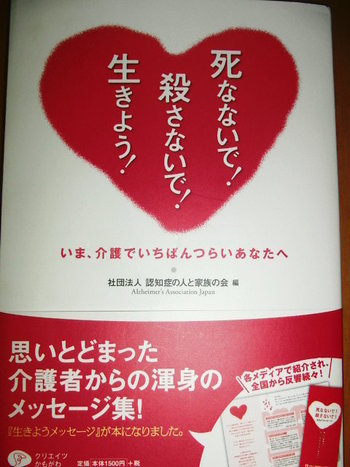

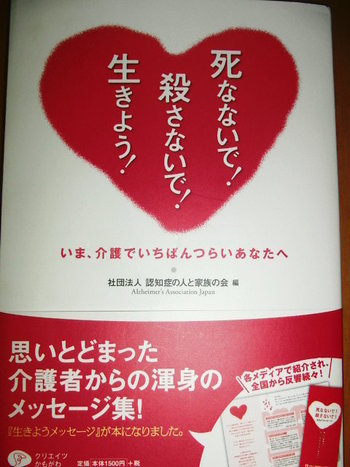

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

実際にはできないとわかっているから

言葉に出てしまう

(岐阜県・女性・47歳)

私は現在、若年性認知症の54歳の主人の介護をしています。夫の病気を自分なりに受け入れるには時間がかかりました。現在でも受け入れたくありません。

初めの頃、どうして主人が、どうして私が、と何度も思いました。これから先のことを考えると、とても不安になりました。でもその時は、殺したいとか死にしたいとは思いませんでした。それは病気に対する知識がなかったからです。

それから二年六ヶ月になります。その間、殺したいと思ったことは何度もありました。「うざい」「うっとおしい」といつも思っていました。でもそれを踏みとどまったのは、家族があるからだったと思います。自分を守りたいし、世間体を気にしているし、実際にはできないことだとわかっているから、言葉に出てしまうのだと思います。

私は「がんばるな」「無理するな」「背負うな」「リラックス」「ゆとりを持つ」の言葉を心におきながらいま、介護をしています。一人で悩まないで「家族の会」の人たちに相談して欲しいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

実際にはできないとわかっているから

言葉に出てしまう

(岐阜県・女性・47歳)

私は現在、若年性認知症の54歳の主人の介護をしています。夫の病気を自分なりに受け入れるには時間がかかりました。現在でも受け入れたくありません。

初めの頃、どうして主人が、どうして私が、と何度も思いました。これから先のことを考えると、とても不安になりました。でもその時は、殺したいとか死にしたいとは思いませんでした。それは病気に対する知識がなかったからです。

それから二年六ヶ月になります。その間、殺したいと思ったことは何度もありました。「うざい」「うっとおしい」といつも思っていました。でもそれを踏みとどまったのは、家族があるからだったと思います。自分を守りたいし、世間体を気にしているし、実際にはできないことだとわかっているから、言葉に出てしまうのだと思います。

私は「がんばるな」「無理するな」「背負うな」「リラックス」「ゆとりを持つ」の言葉を心におきながらいま、介護をしています。一人で悩まないで「家族の会」の人たちに相談して欲しいと思います。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月29日

2人3脚神社 完成

小規模多機能型居宅介護の2人3脚神社が完成しました

利用者さんが書いた絵馬を奉納しました

こちらはグループはホームの2人3脚神社です

皆さんで一生懸命作りました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月29日

物事の“実現力”向上へ

段取り上手になる工夫

事の進め方、準備が大切

今回は来年度に向け段取り上手になるための工夫が載っていたので2人3脚でも参考にしたいと思います。

物事を実現していく上で、「段取り」の力は、大切なポイントとなってきます。段取りとは、もともと芝居や小説などの筋の運びや按配、組み立て指し、歌舞伎の用語に由来するようです。現在では、一般に物事を進めていく手順や方法、または、事が上手く運ぶように前もって準備したり工夫したりする用意を指して、広く使われているようです。

段取りを大別して①.実際のことの進め方②.事前の準備ーという二つの意味で用いられています。この①を定めることも含めて、②の大切さを強調する「段取り8分」という言葉があります。これは“ことにあたる準備をしっかりしていおけば、それは8割がたやり終えたも同然”という趣旨です。やはり段取りを重視することは、あらゆることを成功させていく上で大切な要素と言えるでしょう。

スケジュール管理

段取り上手の大きな要件に「スケジュール管理」を上手くすることが挙げられます。多くの人が自分の生活スタイルにあわせて、年間あるいは年度ごとのスケジュール手帳を使いこなしています。見開き1ヶ月(ブロック式)と見開き1週間(左に横書きスケジュール、右は横罫ノート)がセットになったA5サイズの物が人気だそうです。

スケジュールが入った時間帯は枠で囲んで“見える化”にします。整理収納ラベル付けと一緒の感覚で行います。自分にあった手帳を選び、分かりやすい記入方法を決めて買うようにしましょう。スケジュール管理にも「要不要の分別、お掃除が大切」と。優先順位の高い大きな予定は余裕を持って入れるようにします。忙しいからこそ意識して、ビッシリ予定をたてないように努力します。そうすれば、細切れの空いた時間も有効に使え、心にも余裕が生まれます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

事の進め方、準備が大切

今回は来年度に向け段取り上手になるための工夫が載っていたので2人3脚でも参考にしたいと思います。

物事を実現していく上で、「段取り」の力は、大切なポイントとなってきます。段取りとは、もともと芝居や小説などの筋の運びや按配、組み立て指し、歌舞伎の用語に由来するようです。現在では、一般に物事を進めていく手順や方法、または、事が上手く運ぶように前もって準備したり工夫したりする用意を指して、広く使われているようです。

段取りを大別して①.実際のことの進め方②.事前の準備ーという二つの意味で用いられています。この①を定めることも含めて、②の大切さを強調する「段取り8分」という言葉があります。これは“ことにあたる準備をしっかりしていおけば、それは8割がたやり終えたも同然”という趣旨です。やはり段取りを重視することは、あらゆることを成功させていく上で大切な要素と言えるでしょう。

スケジュール管理

段取り上手の大きな要件に「スケジュール管理」を上手くすることが挙げられます。多くの人が自分の生活スタイルにあわせて、年間あるいは年度ごとのスケジュール手帳を使いこなしています。見開き1ヶ月(ブロック式)と見開き1週間(左に横書きスケジュール、右は横罫ノート)がセットになったA5サイズの物が人気だそうです。

スケジュールが入った時間帯は枠で囲んで“見える化”にします。整理収納ラベル付けと一緒の感覚で行います。自分にあった手帳を選び、分かりやすい記入方法を決めて買うようにしましょう。スケジュール管理にも「要不要の分別、お掃除が大切」と。優先順位の高い大きな予定は余裕を持って入れるようにします。忙しいからこそ意識して、ビッシリ予定をたてないように努力します。そうすれば、細切れの空いた時間も有効に使え、心にも余裕が生まれます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月28日

今年最後のスタッフ会議

今年最後のスタッフ会議です

午後についたおもちを皆でいただきました

大根おろしもちに、あんこもち美味しかったなー

活発な意見を交換し合いました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

午後についたおもちを皆でいただきました

大根おろしもちに、あんこもち美味しかったなー

活発な意見を交換し合いました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月28日

皆でおもち作り(^0^)v

今日の午後は、皆でおもちを作っています

もち米にじゃがいもが

8:2の割合で

入っています

皆さん、一生懸命大根をおろしています

大根おろしとあんこで食べます

← スタッフの息子さん5年生です

お飾りを作って持ってきてくれました

手作りです

そこへ、エバーグリーンのやまちゃん親方がみえました

今年はお世話になりました 来年もよろしくお願いいたします

よいお年を・・・

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

もち米にじゃがいもが

8:2の割合で

入っています

皆さん、一生懸命大根をおろしています

大根おろしとあんこで食べます

← スタッフの息子さん5年生です

お飾りを作って持ってきてくれました

手作りです

そこへ、エバーグリーンのやまちゃん親方がみえました

今年はお世話になりました 来年もよろしくお願いいたします

よいお年を・・・

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月27日

デスクでうるおいいエステ

長男のお嫁さんの弟さんの奥様からいただきました。

ナノケア

「ナノイー」は微細な弱酸性の水粒子

肌に働きかけ、うるおいをキープ

パソコンをしながら、テレビを見ながら、読書をしながら

寝ながらデイモイスチャーナノケア

空気中の水分を集めてナノイーを発生

髪さらさら、お肌潤うかしら・・・

いくつになっておしゃれできれいになりたい!

有難うございます!

寝ながらデイモイスチャーナノケア

空気中の水分を集めてナノイーを発生

髪さらさら、お肌潤うかしら・・・

いくつになっておしゃれできれいになりたい!

有難うございます!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月27日

Q&A認知症の舅の行動に振り回されいさかいが絶えません

Q53 認知症の舅を介護しています。以前からいさかいが多く、優しく介護しなければと思うのですが、うまくいきません。どうしたらよいですか?

A:当然の気持ちだと思います。姑が認知症になったからといって、急に気持ちを切り替えて介護できるものではありません。それが自分の本心であることを知りながらもできることから少しずつ変えていくようにしましょう。また、それに加え周辺症状が出現すると、ますます関係が悪化してしまいます。早めに認知症専門医に診てもらいましょう。

認知症の人の介護には、人間関係が強くからんでいます。舅は自分の行動や意思に関係なく、認知症という病気になってしまったのだと理解していても、その言動に振り回されてイライラしたり、過去の様々ないさかいが引っかかり、親身に介護ができない場合があるかもしれません。

互いに生身の人間ですから、割り切れない気持ちになってしまうのもあたりまえです。これからの認知症介護は早期発見・早期治療です。行動障害が活発に出てしまうと改善するのに大変です。抗精神薬が効果を発揮しますが、副作用も伴います。また、家庭内がしっくりいかなくなり、家族が疲弊します。ですからそうならないためにも早く治療が必要です。デイサービスへ早めに通うことが必要です。

認知症の舅は認知障害のために、自分の態度を改めて、世話をしてくれる嫁に感謝の気持ちを示そうというような理性的な考えは浮かびにくいでしょう。むしろ、「自分の弱点を知られたくない」「嫁に負けるか」といったプライドが強く出ることがあり、人間関係をますます難しくします。

一方嫁も優しく介護したいと思いながらも、毎日の舅の態度に過去の出来事が重なって、憎しみを感じるようになるかもしれません。自分の思いを語れる場「認知症の人と家族の会」が開催する家族の集いや介護経験者による電話相談で本音を語ってみましょう。同じような経験をした人はたくさんいますから、何かアドバイスをもらえるかもしれません。解決方法はないかも知れませんが自分のことを理解してくれたと実感するだけでもストレスが少なくなるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:当然の気持ちだと思います。姑が認知症になったからといって、急に気持ちを切り替えて介護できるものではありません。それが自分の本心であることを知りながらもできることから少しずつ変えていくようにしましょう。また、それに加え周辺症状が出現すると、ますます関係が悪化してしまいます。早めに認知症専門医に診てもらいましょう。

認知症の人の介護には、人間関係が強くからんでいます。舅は自分の行動や意思に関係なく、認知症という病気になってしまったのだと理解していても、その言動に振り回されてイライラしたり、過去の様々ないさかいが引っかかり、親身に介護ができない場合があるかもしれません。

互いに生身の人間ですから、割り切れない気持ちになってしまうのもあたりまえです。これからの認知症介護は早期発見・早期治療です。行動障害が活発に出てしまうと改善するのに大変です。抗精神薬が効果を発揮しますが、副作用も伴います。また、家庭内がしっくりいかなくなり、家族が疲弊します。ですからそうならないためにも早く治療が必要です。デイサービスへ早めに通うことが必要です。

認知症の舅は認知障害のために、自分の態度を改めて、世話をしてくれる嫁に感謝の気持ちを示そうというような理性的な考えは浮かびにくいでしょう。むしろ、「自分の弱点を知られたくない」「嫁に負けるか」といったプライドが強く出ることがあり、人間関係をますます難しくします。

一方嫁も優しく介護したいと思いながらも、毎日の舅の態度に過去の出来事が重なって、憎しみを感じるようになるかもしれません。自分の思いを語れる場「認知症の人と家族の会」が開催する家族の集いや介護経験者による電話相談で本音を語ってみましょう。同じような経験をした人はたくさんいますから、何かアドバイスをもらえるかもしれません。解決方法はないかも知れませんが自分のことを理解してくれたと実感するだけでもストレスが少なくなるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月26日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

私に覚悟ができたら

母の状態も落ち着いてきました

(静岡県・女性・47歳)

義母に「えっ?」何で?」の行動が始まっって8年余りです。糖尿病から不安定狭心症、そして心臓バイパス手術を受け、その3年後のことでした。この十一年間は義母の弟、妹、姉など四人が相次いで亡くなったのも重なっていました。

症状は最近の3~4年が強く、布団や服を「若い衆が捨てる」と言っては、泣いたり、「財布がなくなった」「そうっと中身をを出していく」と泥棒扱いされたりしました。本人の気持ちがすむならと、一時期は貸金庫を借りたりしていました。夜中に子供や大人が出入りすると騒いだり、家に帰ると出かけることもあったのです。嫁を認知できず、私自身に長時間しゃべったり、書き出したらきりがありません。

義母を介護する中で私は、自分自身のある部分を見せられた気がしたのです。それは闇の部分でしょうか。もってはいけない気持ちです。子育てのときに見せられた気持ち、頭のいい子やいうことを聞く子供しか愛せないのか。答えは「いいえ」です。母のときも丈夫な母しか一緒に住めないのか、答えは「いいえ」です。

振り返ってみると自分の闇の部分を見すえることが大事ではないかという気がするのです。そしてそうならないように動く。狭い考えのとき出す結論は良い結果を生みません。勉強を始めて多少でも介護者の私自身が落ち着いたのです。覚悟ができたと申しましょうか。そしたら義母の状態も落ち着いてきました。以前のように困ることはなくなっています。

介護者の家族の方々の苦しみが、やすらかな笑顔に変る日を願ってやみません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

私に覚悟ができたら

母の状態も落ち着いてきました

(静岡県・女性・47歳)

義母に「えっ?」何で?」の行動が始まっって8年余りです。糖尿病から不安定狭心症、そして心臓バイパス手術を受け、その3年後のことでした。この十一年間は義母の弟、妹、姉など四人が相次いで亡くなったのも重なっていました。

症状は最近の3~4年が強く、布団や服を「若い衆が捨てる」と言っては、泣いたり、「財布がなくなった」「そうっと中身をを出していく」と泥棒扱いされたりしました。本人の気持ちがすむならと、一時期は貸金庫を借りたりしていました。夜中に子供や大人が出入りすると騒いだり、家に帰ると出かけることもあったのです。嫁を認知できず、私自身に長時間しゃべったり、書き出したらきりがありません。

義母を介護する中で私は、自分自身のある部分を見せられた気がしたのです。それは闇の部分でしょうか。もってはいけない気持ちです。子育てのときに見せられた気持ち、頭のいい子やいうことを聞く子供しか愛せないのか。答えは「いいえ」です。母のときも丈夫な母しか一緒に住めないのか、答えは「いいえ」です。

振り返ってみると自分の闇の部分を見すえることが大事ではないかという気がするのです。そしてそうならないように動く。狭い考えのとき出す結論は良い結果を生みません。勉強を始めて多少でも介護者の私自身が落ち着いたのです。覚悟ができたと申しましょうか。そしたら義母の状態も落ち着いてきました。以前のように困ることはなくなっています。

介護者の家族の方々の苦しみが、やすらかな笑顔に変る日を願ってやみません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

タグ :認知症の人と家族の会 生きようメッセージ

2009年12月26日

杉山ドクターのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

8.疥癬(かいせん)

疥癬とは体調0.3ミリ程度の疥癬虫(ヒゼンダニ)にの寄生にによって生じる皮膚炎で、強いかゆみが特徴です。指の間、腕の内側、臍部の周り、陰部、わきの下などに湿疹のような発疹、疥癬トンネルと呼ばれる数ミリの細長い皮疹、掻き壊し、ひどい場合(ノルウエー疥癬と呼ぶ)には、皮膚が肥厚し細かくはがれて落ちる落屑(らくせつ)などの症状が見られます。

痒みのために夜間眠れなくなり、掻き壊して、食欲が低下して全身衰弱が進行します。高齢者の利用する施設や、病院に蔓延して、部屋やフロアが閉鎖になって大変な混乱を引き起こすことがしばしばあります。

小さな赤みのある境界不鮮明な発疹が湿疹と欲にているため、好ヒスタミン軟膏やステロイド軟膏が使われることがありますが、、一次的に痒みが軽くなっても、発疹が改善せずむしろ拡大します。特に高齢者、寝たきり老人、アルコール依存症、など全身状態の不良な人に、治りにくい発疹が見られる場合には、疥癬の可能性を考えることが必要です。

その場合、痒みのある他の利用者に接したことがあるか、ショートステイなどの施設サービスを利用したことがあるか、それらの施設で疥癬が問題になっているか、疥癬者などの周囲のものにも痒みの強い発疹が出ているかなどが参考になります。

診断は、強い痒み皮膚トンネルなど発疹の特徴、皮膚の削りくずからダニや虫卵の検出(顕微鏡で見つける)などにより行なわれます。早期診断して早期治療や感染の拡大を防がなければなりません。

治療方・対応法としては、まず、利用者に対して、疥癬の疑いまたは、診断の確定が、なされた場合、一般的には次のようなことを行ないます。

①.風呂に入ってよく体を洗います。ムトーハップ(六十ハップ)(硫黄浴)が有効です。硫黄かぶれを起こす人もいるので注意しましょう。

②.オイラックス軟膏が名度を全身にくまなくと付します。

③.シーツ、下着、衣服は毎日取り替えます。疥癬虫は熱に弱いので50度Cnoお湯に10分つけてから選択しうると良いでしょう。熱風乾燥も効果的です。布団やマットレスは日光消毒をこまめにしましょう。シーツ交換時、埃をたてないようにするためできるだけベッドクリーナーを使用します。

④.居室は毎日丁寧に電気掃除機をかけます。掃除機のパックは毎日取り替えましょう。スミチオン乳剤1000倍液などを散布して部屋の消毒を行なうことも必要な場合があります。

⑤.同室の利用者、家族には過敏な不安を与えないように、配慮した上で、事前に説明し、感染の症候が出ているかどうか注意して観察します。

⑥.スタッフに対して疥癬の利用者と接する物は、予防衣を着用する、強い痒み、発疹などの症候に注意。手洗い(石鹸)施行、嘱託医、看護師、寮母、施設長との間で連絡を密にするなどの注意を促します。

最近許可された、内服薬 イベルメクチン(商品名ストロメクトール)1回経口投与は有効ですので皮膚科に受診して治療を受けるべきでしょう。いずれにしても早期診断を受け、早期治療や感染の拡大を防ぐことが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

8.疥癬(かいせん)

疥癬とは体調0.3ミリ程度の疥癬虫(ヒゼンダニ)にの寄生にによって生じる皮膚炎で、強いかゆみが特徴です。指の間、腕の内側、臍部の周り、陰部、わきの下などに湿疹のような発疹、疥癬トンネルと呼ばれる数ミリの細長い皮疹、掻き壊し、ひどい場合(ノルウエー疥癬と呼ぶ)には、皮膚が肥厚し細かくはがれて落ちる落屑(らくせつ)などの症状が見られます。

痒みのために夜間眠れなくなり、掻き壊して、食欲が低下して全身衰弱が進行します。高齢者の利用する施設や、病院に蔓延して、部屋やフロアが閉鎖になって大変な混乱を引き起こすことがしばしばあります。

小さな赤みのある境界不鮮明な発疹が湿疹と欲にているため、好ヒスタミン軟膏やステロイド軟膏が使われることがありますが、、一次的に痒みが軽くなっても、発疹が改善せずむしろ拡大します。特に高齢者、寝たきり老人、アルコール依存症、など全身状態の不良な人に、治りにくい発疹が見られる場合には、疥癬の可能性を考えることが必要です。

その場合、痒みのある他の利用者に接したことがあるか、ショートステイなどの施設サービスを利用したことがあるか、それらの施設で疥癬が問題になっているか、疥癬者などの周囲のものにも痒みの強い発疹が出ているかなどが参考になります。

診断は、強い痒み皮膚トンネルなど発疹の特徴、皮膚の削りくずからダニや虫卵の検出(顕微鏡で見つける)などにより行なわれます。早期診断して早期治療や感染の拡大を防がなければなりません。

治療方・対応法としては、まず、利用者に対して、疥癬の疑いまたは、診断の確定が、なされた場合、一般的には次のようなことを行ないます。

①.風呂に入ってよく体を洗います。ムトーハップ(六十ハップ)(硫黄浴)が有効です。硫黄かぶれを起こす人もいるので注意しましょう。

②.オイラックス軟膏が名度を全身にくまなくと付します。

③.シーツ、下着、衣服は毎日取り替えます。疥癬虫は熱に弱いので50度Cnoお湯に10分つけてから選択しうると良いでしょう。熱風乾燥も効果的です。布団やマットレスは日光消毒をこまめにしましょう。シーツ交換時、埃をたてないようにするためできるだけベッドクリーナーを使用します。

④.居室は毎日丁寧に電気掃除機をかけます。掃除機のパックは毎日取り替えましょう。スミチオン乳剤1000倍液などを散布して部屋の消毒を行なうことも必要な場合があります。

⑤.同室の利用者、家族には過敏な不安を与えないように、配慮した上で、事前に説明し、感染の症候が出ているかどうか注意して観察します。

⑥.スタッフに対して疥癬の利用者と接する物は、予防衣を着用する、強い痒み、発疹などの症候に注意。手洗い(石鹸)施行、嘱託医、看護師、寮母、施設長との間で連絡を密にするなどの注意を促します。

最近許可された、内服薬 イベルメクチン(商品名ストロメクトール)1回経口投与は有効ですので皮膚科に受診して治療を受けるべきでしょう。いずれにしても早期診断を受け、早期治療や感染の拡大を防ぐことが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月25日

年末年始を事故無く過ごすために

寒さが厳しくなってきました。各地で記録的な雪が降るなど、いよいよ冬本番です。健康に過ごすためにいくつかのポイントを確認しておきましょう。

起床時、トイレ、風呂場は特に注意を

この時期、特に注意したのが、脳卒中や心筋梗塞といった、血液循環や血管に起因する発作です。急激な温度変化が、これらの引き金になることがあるからです。体の状態や温度が急に変わるような状況では、注意が必要です。

例えば早朝や、起床時は、布団の上で状態だけお越し、しばらく時間をおいてから立ち上がるなどの動作を心がけるようにしましょう。就寝中の夜中、トイレに立つときは、衣類を1枚多く羽織り、廊下を歩くときもスリッパや靴下をはいて出られるよう、あらかじめ準備しておきたいものです。

風呂場の脱衣所での事故も少なくありません。湯船にゆっくりつかった後は、血液の循環が良くなり、体もホカホカと温まっています。そうした状態で急に寒い脱衣所を出るのは大変危険です。出る直前だけでも簡単な暖房器具で脱衣所を暖める工夫をしましょう。勿論温かい室内から寒い戸外に出る時も同様です。防寒具の備え方も 万全にしておきたいものです。

もしも家族や知り合いが自分の周りで倒れてしまった場合は、落ち着いて大きな声で呼びかけ意識と呼吸、脈等を確認します。そして意識も無く呼吸も無いか、あってもおかしな呼吸をしているときは、すでに心臓が止まっていることも考えられます。そのような場合はすぐに救急車を呼び、あればAED(自動対外式除細動器)を探します。

それらが到着するまでの間、心臓マッサージを行います。心臓マッサージは倒れた人を仰向けに寝かせて、両手の付け根を重ねるように胸の中心付近に置き、上体を預けるようにして1分間に100回程度のペースでおこないます。なお国内外の報告や専門家によると、必ずしも人工呼吸は行わなくても心臓マッサージだけでも効果は十分だといいます。

また最近AEDの電極や電源の使用期限が過ぎていて気がつかなかったために、いざと言うときに作動しなかったと言う事故も起こっています。管理者は今一度それらの点検を望みたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

起床時、トイレ、風呂場は特に注意を

この時期、特に注意したのが、脳卒中や心筋梗塞といった、血液循環や血管に起因する発作です。急激な温度変化が、これらの引き金になることがあるからです。体の状態や温度が急に変わるような状況では、注意が必要です。

例えば早朝や、起床時は、布団の上で状態だけお越し、しばらく時間をおいてから立ち上がるなどの動作を心がけるようにしましょう。就寝中の夜中、トイレに立つときは、衣類を1枚多く羽織り、廊下を歩くときもスリッパや靴下をはいて出られるよう、あらかじめ準備しておきたいものです。

風呂場の脱衣所での事故も少なくありません。湯船にゆっくりつかった後は、血液の循環が良くなり、体もホカホカと温まっています。そうした状態で急に寒い脱衣所を出るのは大変危険です。出る直前だけでも簡単な暖房器具で脱衣所を暖める工夫をしましょう。勿論温かい室内から寒い戸外に出る時も同様です。防寒具の備え方も 万全にしておきたいものです。

もしも家族や知り合いが自分の周りで倒れてしまった場合は、落ち着いて大きな声で呼びかけ意識と呼吸、脈等を確認します。そして意識も無く呼吸も無いか、あってもおかしな呼吸をしているときは、すでに心臓が止まっていることも考えられます。そのような場合はすぐに救急車を呼び、あればAED(自動対外式除細動器)を探します。

それらが到着するまでの間、心臓マッサージを行います。心臓マッサージは倒れた人を仰向けに寝かせて、両手の付け根を重ねるように胸の中心付近に置き、上体を預けるようにして1分間に100回程度のペースでおこないます。なお国内外の報告や専門家によると、必ずしも人工呼吸は行わなくても心臓マッサージだけでも効果は十分だといいます。

また最近AEDの電極や電源の使用期限が過ぎていて気がつかなかったために、いざと言うときに作動しなかったと言う事故も起こっています。管理者は今一度それらの点検を望みたいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月24日

メリークリスマス孫と一緒に

メリークリスマス

ワクワクしちゃうね!嬉しい!

おねーさん、おねーさんも言ってたよ

今晩はとってもテンションが高いIちゃんでした

大きな靴下を用意して寝るそうです

サンタさんにお願いしてあるものが、もらえるといいね

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月24日

健康生きがい作りアドバイザー来訪

いつもボランティア活動にいらしてくださっている

健康生きがい作りアドバイザーの鈴木啓司様ご来訪

皆さん一生懸命頑張っています

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月24日

Q&A 目的もないのに出歩きます。どうしたらいいですか?

Q52 目的もないのに出歩きます。どうしたらよいよいですか?

A:認知症の方が出歩く理由はさまざまです。何かしらの理由があります。認知症の人の外出には、多くの危険が伴います。事故に遭わないように出歩く理由を探ってみましょう。認知症の人の介護でもっとも苦労する行動の1つが「出歩く」ことです。よく観察してみると、認知症の人の外出には、様々な理由があるのが分かります。

●居心地が悪くて出歩く場合

家にいても、家族に非難されたり無視されるために、居心地が悪く家にいたくない(施設にいたくない)ために外へ出たくなるようです。これを防ぐには、安心して家(施設)にいられるようにすることが大切です。気持が和みここにいても良いと思えるように間違ったことをしても強く指摘せず、叱らないで下さい。私どもの施設でも、何とかいごこちよく過ごしていただけるようスタッフは方策を考えます。一緒に寄り添い外出したり共に寄り添い外へ出たくなる気持の緩和を図ります。真夏や真冬は特に注意をはらいます。認知症の人が好きな話題を選んで話したり、聞いてみるのもよいでしょう。

●家にいるのに「家に帰る」という場合

認知症が進んで、過去に生きているような状態になると、現在住んでいる家が自分の家ではないように思え、生まれ育った家に帰ろうと、出歩くことがあります。「家に帰る」という場合は、いったん出かけてもらい、家族は後ろからついていって、疲れたところを見計らって「もう遅いので、私の家に泊まっていってください」などと声をかけると、一緒に帰ることがあります。

●「子供を迎えに行く」「会社に行く」と言う場合

過去に生きているような状態になると、「子供が小さいので心配だから迎えに行こうとしたり、まだ現役で働いていると思って出かけることが多いようです。「会社に行く」と言う場合は、「今日は休日で会社は休みです」と言うと、出かけなくなる場合があります。また「買い物に行く」「○○さんが呼んでいる(亡くなっている)」などということもあります。「後で一緒に買い物に行きましょう」「その人は亡くなられたと聞きましたが・・・」など、認知症の人の言葉を受け入れながら遠まわしに否定すると、納得して外出しないかもしれません。

このほかにも様々なケースがありますが、いずれにしても認知症の人の出歩く理由を理解しておく必要があります。「外出する」と言い張る場合は、まずその理由を聞きましょう。出歩くこと自体とめるのは難しいことですが、理由を知ることで、回数や時間を減らせるかもしれません。また、たとえ目的地に行ったとしても、帰り道が分からなくなることがあります。道路工事が始まったり、見慣れない大きな看板が立てられたりすると頭に描いている道と少しでも状況が異なると、いつもの道だと判断が出来なくなってしまいます。そうすると帰り道を探したりして、まちっがった方向に歩き、家にたどりつけなくなることがあります。

認知症の人の外出で家族がもっとも心配するのは、行方不明になったり、事故に遭ったりすることです。早く見つけるために紙に連絡先を書いてポケットに入れておいたり、2人3脚では、衣類に氏名、住所、電話番号などを縫いつけていただいております。

またGPSを利用したり民間サービスに登録し、利用することもお勧めです。

外出して一度でも行方不明になったことがある場合は、必ず、地元の交番や警察に出歩く可能性のある認知症の人のことを連絡しておいてください。その際には、認知症の人の氏名、年齢、性別、容姿の説明とともに、最近の顔写真(全身写真もあると良い)を添えておくといざという時、警察は発見しやすくなります。

また、外出を防ぐために玄関にセンサーをつけることを検討することも良いでしょう。認知症の人に分からないような鍵を玄関につけ、常時閉めておくようにするなどの方法もあります。安全のため必要な処置かもしれません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

A:認知症の方が出歩く理由はさまざまです。何かしらの理由があります。認知症の人の外出には、多くの危険が伴います。事故に遭わないように出歩く理由を探ってみましょう。認知症の人の介護でもっとも苦労する行動の1つが「出歩く」ことです。よく観察してみると、認知症の人の外出には、様々な理由があるのが分かります。

●居心地が悪くて出歩く場合

家にいても、家族に非難されたり無視されるために、居心地が悪く家にいたくない(施設にいたくない)ために外へ出たくなるようです。これを防ぐには、安心して家(施設)にいられるようにすることが大切です。気持が和みここにいても良いと思えるように間違ったことをしても強く指摘せず、叱らないで下さい。私どもの施設でも、何とかいごこちよく過ごしていただけるようスタッフは方策を考えます。一緒に寄り添い外出したり共に寄り添い外へ出たくなる気持の緩和を図ります。真夏や真冬は特に注意をはらいます。認知症の人が好きな話題を選んで話したり、聞いてみるのもよいでしょう。

●家にいるのに「家に帰る」という場合

認知症が進んで、過去に生きているような状態になると、現在住んでいる家が自分の家ではないように思え、生まれ育った家に帰ろうと、出歩くことがあります。「家に帰る」という場合は、いったん出かけてもらい、家族は後ろからついていって、疲れたところを見計らって「もう遅いので、私の家に泊まっていってください」などと声をかけると、一緒に帰ることがあります。

●「子供を迎えに行く」「会社に行く」と言う場合

過去に生きているような状態になると、「子供が小さいので心配だから迎えに行こうとしたり、まだ現役で働いていると思って出かけることが多いようです。「会社に行く」と言う場合は、「今日は休日で会社は休みです」と言うと、出かけなくなる場合があります。また「買い物に行く」「○○さんが呼んでいる(亡くなっている)」などということもあります。「後で一緒に買い物に行きましょう」「その人は亡くなられたと聞きましたが・・・」など、認知症の人の言葉を受け入れながら遠まわしに否定すると、納得して外出しないかもしれません。

このほかにも様々なケースがありますが、いずれにしても認知症の人の出歩く理由を理解しておく必要があります。「外出する」と言い張る場合は、まずその理由を聞きましょう。出歩くこと自体とめるのは難しいことですが、理由を知ることで、回数や時間を減らせるかもしれません。また、たとえ目的地に行ったとしても、帰り道が分からなくなることがあります。道路工事が始まったり、見慣れない大きな看板が立てられたりすると頭に描いている道と少しでも状況が異なると、いつもの道だと判断が出来なくなってしまいます。そうすると帰り道を探したりして、まちっがった方向に歩き、家にたどりつけなくなることがあります。

認知症の人の外出で家族がもっとも心配するのは、行方不明になったり、事故に遭ったりすることです。早く見つけるために紙に連絡先を書いてポケットに入れておいたり、2人3脚では、衣類に氏名、住所、電話番号などを縫いつけていただいております。

またGPSを利用したり民間サービスに登録し、利用することもお勧めです。

外出して一度でも行方不明になったことがある場合は、必ず、地元の交番や警察に出歩く可能性のある認知症の人のことを連絡しておいてください。その際には、認知症の人の氏名、年齢、性別、容姿の説明とともに、最近の顔写真(全身写真もあると良い)を添えておくといざという時、警察は発見しやすくなります。

また、外出を防ぐために玄関にセンサーをつけることを検討することも良いでしょう。認知症の人に分からないような鍵を玄関につけ、常時閉めておくようにするなどの方法もあります。安全のため必要な処置かもしれません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月23日

エバーグリーン・やまちゃん来訪☆

「寒いのにご苦労様です~」 とGHのSさん

← こうじ君です~

↑

親方 やまちゃんです

← 土屋君です~

大井君です・・・何か考え深い顔つきです

皆さん、寒い中

ありがとうございました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月23日

家族と食事会

沼津市仲見世商店街の一角にあるK様の長男さんのスパゲティー

専門店ボルガノにて長男夫婦、次男、長女夫婦、次女夫婦

と一同に集まり美味しい昼食を頂きました。とっても

「良かったよ」と終始満面の笑みでした。また行きましょうネ

楽しかった思い出が残りますように!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月22日

新年の抱負・・・絵馬作り☆

今日はレクで絵馬を作りました

思い思いの寅を書き、新年の抱負を語っていただきました

皆様、ご家族の健康を願っておられました

Fuji アカデミーから実習にこられている 小林さんとKさん

Kさん熱心に書かれていました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

思い思いの寅を書き、新年の抱負を語っていただきました

皆様、ご家族の健康を願っておられました

Fuji アカデミーから実習にこられている 小林さんとKさん

Kさん熱心に書かれていました

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月22日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集より

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

ダメと思ったら 一度介護から逃げてください

(大阪府・女性・46歳)

言うことを聞いてくれなくなった父。幾度となく、首を絞めたら・・・。額に濡れタオルと思いました・・・。でも、ショートステイから帰ってきて、安心した子供のような寝顔を見ると、できませんでした。介護はどんなにしんどくても、負担が増えても、自分では気がつかず、やればできてしまう・・・、「やらなければ」やってしまう・・・。だから、自分自身が追い込まれていることにも、気がつかなくなってしまうのだと思いました。

父の症状が急激に進行し、落ち着きがなく徘徊、暴力、大声・・・、もう限界でした。デイサービスも限界で仕方なく精神科の入院を考えていた矢先、私も足の骨を骨折、同居の母も左半身麻痺で、介護を要するものまでもが介護しなければならない状況の中、私まで動けなくなってしまいました。

神様がそう仕向けたのかもしれません。私も骨を折って、その「痛さが」が我にかえらせてくれたように思いました。これ以上在宅は無理だ、と。家族のあり方が様々のように在宅介護もその家族のありようでよいのではないでしょうか。

今父は精神科の治療病棟に入院しています。あんな憎くかった父が、今はとてもいとおしく感じます。三ヶ月前は私のことを拒絶し、私のことを忘れたのかと思いました。でもここ数週間、また私の顔を見ると「ニコォ」と、泣きたくなるくらいの笑顔をしてくれるようになりました。

とにかく一人で抱え込まない、いっぱいの情報源を持つ、緊急に受け入れてもらえるところを見つけておく。介護する気持ちに余裕がないと、その気持ちが本人に伝わるのだと思います。ダメだと思ったら一度介護から逃げてください。介護って乗り越えれば乗り越えるほど、自分自身が強くなるんですね。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

ダメと思ったら 一度介護から逃げてください

(大阪府・女性・46歳)

言うことを聞いてくれなくなった父。幾度となく、首を絞めたら・・・。額に濡れタオルと思いました・・・。でも、ショートステイから帰ってきて、安心した子供のような寝顔を見ると、できませんでした。介護はどんなにしんどくても、負担が増えても、自分では気がつかず、やればできてしまう・・・、「やらなければ」やってしまう・・・。だから、自分自身が追い込まれていることにも、気がつかなくなってしまうのだと思いました。

父の症状が急激に進行し、落ち着きがなく徘徊、暴力、大声・・・、もう限界でした。デイサービスも限界で仕方なく精神科の入院を考えていた矢先、私も足の骨を骨折、同居の母も左半身麻痺で、介護を要するものまでもが介護しなければならない状況の中、私まで動けなくなってしまいました。

神様がそう仕向けたのかもしれません。私も骨を折って、その「痛さが」が我にかえらせてくれたように思いました。これ以上在宅は無理だ、と。家族のあり方が様々のように在宅介護もその家族のありようでよいのではないでしょうか。

今父は精神科の治療病棟に入院しています。あんな憎くかった父が、今はとてもいとおしく感じます。三ヶ月前は私のことを拒絶し、私のことを忘れたのかと思いました。でもここ数週間、また私の顔を見ると「ニコォ」と、泣きたくなるくらいの笑顔をしてくれるようになりました。

とにかく一人で抱え込まない、いっぱいの情報源を持つ、緊急に受け入れてもらえるところを見つけておく。介護する気持ちに余裕がないと、その気持ちが本人に伝わるのだと思います。ダメだと思ったら一度介護から逃げてください。介護って乗り越えれば乗り越えるほど、自分自身が強くなるんですね。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月21日

認知症介護実践者リーダー研修 7日目

静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」6階

認知症実践リーダー研修・研修会場からの富士山

本日は人材育成の企画立案をこれまで学んできたことを基に

自施設で実習企画立案するための原案作りを行ないました

☆ 留意点

1.研修生個人の介護実践の向上のみで終わらない工夫を。

2.実習の目的並びに目標は、研修全体の目的に添ったテーマ設定であることが望ましい。

3.実習は研修のために展開されるものではなく任意賞の介護の質の向上をさせるために、現場で実践できる、もしくは今後実践の可能性のあるものをテーマに。

4.所属する事業所全体(上司・部下)の協力が必要。実習に先立ち、実習の目的と目標、内容、スケジュールなど職場内に周知を。

5.客観的視点を持って望む。(認知症介護の室の向上に向けて取り組む)

1.研修生個人の介護実践の向上のみで終わらない工夫を。

2.実習の目的並びに目標は、研修全体の目的に添ったテーマ設定であることが望ましい。

3.実習は研修のために展開されるものではなく任意賞の介護の質の向上をさせるために、現場で実践できる、もしくは今後実践の可能性のあるものをテーマに。

4.所属する事業所全体(上司・部下)の協力が必要。実習に先立ち、実習の目的と目標、内容、スケジュールなど職場内に周知を。

5.客観的視点を持って望む。(認知症介護の室の向上に向けて取り組む)

以上のことを留意しながら企画・実施・評価・考察していきます

次回H22 年2月8日に発表していきます。

スタッフの皆様ご協力宜しくお願いいたします。

企画書は書面にて報告いたします。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月21日

杉山Drのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

7.食中毒

年間3~4万人かかっているといわれている食中毒は、細菌などの病原体や有害物質で汚染された飲食物を摂取することによって引き起こされます。嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの胃腸症状が主な症状ですが、原因によっては、しびれや麻痺などの神経症状を伴うこともあります。

高齢者や体力の低下している人は、食中毒にかかりやすく、また、特に重症化しやすいので、特に注意しなければなりません。予防するには、食材の鮮度、食品の低温冷蔵(ただし冷蔵庫を過信しないこと)、調理人の手指の消毒(手洗い励行、負傷した手では調理しないこと)、包丁、まな板、などの調理器具の洗浄・消毒(熱湯をかける、乾燥して日光にさらす、好塩性の腸炎ビブリオに対しては真水でよく洗う)、加熱調理、調理後速やかに食べることなどの心がけが必要です。

直中毒の原因は、細菌やウイルスが最も多く、きのこやふぐなど自然毒もあります。原因菌の種類では、腸炎ビブリオが最も多く、サルモネラ菌、病原大腸菌ブドウ球菌と続きます。

①.腸炎ビブリオ菌

魚介類食べてから10~24時間後に冒頭のような胃腸症状が出現したら、腸炎ビブリオによる食中毒が考えられます。。予防には食材の水洗いを十分にして、よく火を通すことです。夏季には刺身などの生食を避けることも予防の1つです。

②.サルモネラ菌

サルモネラ菌による食中毒では、ひどい下痢や嘔吐、高熱などの激しい症状を伴い、鶏卵、うずら卵、あるいは肉類等が感染源となります。卵などの加工食品がサルモネラ菌に汚染されて、全国的な規模の食中毒を発生させることがあります。

③.病原大腸菌

大腸菌は人の腸管に常在していますが、ベロ毒素などを出して病原性を示すのが病原大腸菌です。野菜サラダや井戸水などが汚染されて広がることがあります。腸内出血性大腸菌の場合は、強い腹痛と血便が特徴で、尿毒症などを併発して重症化することもあります。

④.ブドウ球菌

手指、特に化膿した指によってブドウ球菌に汚染された食品を食べると、数時間後には吐き気、嘔吐、下痢などが出現します。この菌の毒素は耐熱性があり、普通の加熱調理では破壊されません」。細菌が産生した毒素による食中毒では、症状の発現が早いのが特徴です。

細菌感染で起こる食中毒では、一般的に重症化せずに数日程度で改善することが多いものです。

しかし、嘔吐、下痢、腹痛、脱水などの症状が激しく、血便や神経症状などを伴う場合には、速やかな治療が必要です。医療にかかる時には原因となる食品を「いつ」「どこで」「誰と食べて」「同じ症状を示している人がいるかどうか」を説明できるように心がけたいものです。

腸管出血性病原大腸菌O-157 による食中毒は死亡例も出て一時期世間を大きく騒がせましたが、現在では余り話題になっていません。しかし、「災害は忘れた頃にやってくる 」といいます。健康を保つために取り入れる食品が、かえって健康障害を起こすという矛盾をなくすために、日ごろから食品の摂取と、その取り扱いに用心することが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

7.食中毒

年間3~4万人かかっているといわれている食中毒は、細菌などの病原体や有害物質で汚染された飲食物を摂取することによって引き起こされます。嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの胃腸症状が主な症状ですが、原因によっては、しびれや麻痺などの神経症状を伴うこともあります。

高齢者や体力の低下している人は、食中毒にかかりやすく、また、特に重症化しやすいので、特に注意しなければなりません。予防するには、食材の鮮度、食品の低温冷蔵(ただし冷蔵庫を過信しないこと)、調理人の手指の消毒(手洗い励行、負傷した手では調理しないこと)、包丁、まな板、などの調理器具の洗浄・消毒(熱湯をかける、乾燥して日光にさらす、好塩性の腸炎ビブリオに対しては真水でよく洗う)、加熱調理、調理後速やかに食べることなどの心がけが必要です。

直中毒の原因は、細菌やウイルスが最も多く、きのこやふぐなど自然毒もあります。原因菌の種類では、腸炎ビブリオが最も多く、サルモネラ菌、病原大腸菌ブドウ球菌と続きます。

①.腸炎ビブリオ菌

魚介類食べてから10~24時間後に冒頭のような胃腸症状が出現したら、腸炎ビブリオによる食中毒が考えられます。。予防には食材の水洗いを十分にして、よく火を通すことです。夏季には刺身などの生食を避けることも予防の1つです。

②.サルモネラ菌

サルモネラ菌による食中毒では、ひどい下痢や嘔吐、高熱などの激しい症状を伴い、鶏卵、うずら卵、あるいは肉類等が感染源となります。卵などの加工食品がサルモネラ菌に汚染されて、全国的な規模の食中毒を発生させることがあります。

③.病原大腸菌

大腸菌は人の腸管に常在していますが、ベロ毒素などを出して病原性を示すのが病原大腸菌です。野菜サラダや井戸水などが汚染されて広がることがあります。腸内出血性大腸菌の場合は、強い腹痛と血便が特徴で、尿毒症などを併発して重症化することもあります。

④.ブドウ球菌

手指、特に化膿した指によってブドウ球菌に汚染された食品を食べると、数時間後には吐き気、嘔吐、下痢などが出現します。この菌の毒素は耐熱性があり、普通の加熱調理では破壊されません」。細菌が産生した毒素による食中毒では、症状の発現が早いのが特徴です。

細菌感染で起こる食中毒では、一般的に重症化せずに数日程度で改善することが多いものです。

しかし、嘔吐、下痢、腹痛、脱水などの症状が激しく、血便や神経症状などを伴う場合には、速やかな治療が必要です。医療にかかる時には原因となる食品を「いつ」「どこで」「誰と食べて」「同じ症状を示している人がいるかどうか」を説明できるように心がけたいものです。

腸管出血性病原大腸菌O-157 による食中毒は死亡例も出て一時期世間を大きく騒がせましたが、現在では余り話題になっていません。しかし、「災害は忘れた頃にやってくる 」といいます。健康を保つために取り入れる食品が、かえって健康障害を起こすという矛盾をなくすために、日ごろから食品の摂取と、その取り扱いに用心することが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月20日

2009年12月19日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

耐えてばかりいないで 動いてみてください

(新潟県・女性・44歳)

95歳になる父の姉(伯母)の在宅介護十二年目を迎えました。介護当初は「なぜ?なぜ?」の繰り返し、ボケのある相手に本気で相手をして疲れた日々でした。一生懸命やればやるほど思いとは異なる結果ばかりに、自分の努力が足りないのか自分を責めたり、相手に八つ当たりしたり、ストレスでみるみるうちに体重が15キロも増えました。

今は喜怒哀楽の繰り返しを少しは楽しめるようになりました。自分自身の気分転換もできるようになったことも心強いのですが、・・・、今度は父のアルコール依存症による認知症が加速。これは日々振り回されるという生やさしいものではなく、一日も早く入院手続きをと思うのですが、受け入れ先も見つからず、色々医療相談などにも出かけましたが、病院も入院先も空回りの繰り返しです。

母を県外在住の家族宅に非難させ、最終的には何度も何度も警察を呼んだり親族を読んだりしながら、警察からの通報で病院の入院がかないました。今まで体重が落ちることはなかったのに、このときばかりはみるみるうちに七キロも落ちて、いかに精神的ストレスが体調不良にさせたかと・・・。

介護経験者達のアドバイスや「家族会」からのアドバイス、伯母ののことでお世話になっていたケアマネージャーからの心強い励ましのおかげで、どれだけ救われたか分かりません。その点、行政機関(福祉課の保健師や福祉課)心ない対応には驚き、デスクワークの現場を知らなすぎる対応に憤るばかりでした。

そして、自分のなかにある内なる神の存在を信じて行動したことで、物事とが動いたのだと思います。耐えてばかりいないで動いてみてください。何か変化がありますよ!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

耐えてばかりいないで 動いてみてください

(新潟県・女性・44歳)

95歳になる父の姉(伯母)の在宅介護十二年目を迎えました。介護当初は「なぜ?なぜ?」の繰り返し、ボケのある相手に本気で相手をして疲れた日々でした。一生懸命やればやるほど思いとは異なる結果ばかりに、自分の努力が足りないのか自分を責めたり、相手に八つ当たりしたり、ストレスでみるみるうちに体重が15キロも増えました。

今は喜怒哀楽の繰り返しを少しは楽しめるようになりました。自分自身の気分転換もできるようになったことも心強いのですが、・・・、今度は父のアルコール依存症による認知症が加速。これは日々振り回されるという生やさしいものではなく、一日も早く入院手続きをと思うのですが、受け入れ先も見つからず、色々医療相談などにも出かけましたが、病院も入院先も空回りの繰り返しです。

母を県外在住の家族宅に非難させ、最終的には何度も何度も警察を呼んだり親族を読んだりしながら、警察からの通報で病院の入院がかないました。今まで体重が落ちることはなかったのに、このときばかりはみるみるうちに七キロも落ちて、いかに精神的ストレスが体調不良にさせたかと・・・。

介護経験者達のアドバイスや「家族会」からのアドバイス、伯母ののことでお世話になっていたケアマネージャーからの心強い励ましのおかげで、どれだけ救われたか分かりません。その点、行政機関(福祉課の保健師や福祉課)心ない対応には驚き、デスクワークの現場を知らなすぎる対応に憤るばかりでした。

そして、自分のなかにある内なる神の存在を信じて行動したことで、物事とが動いたのだと思います。耐えてばかりいないで動いてみてください。何か変化がありますよ!

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月19日

Q&A排尿障害の悩み 早めに受診を

Q51 70歳の女性です。時々尿がもれてしまいます。こんな悩み私だけでしょうか。何か良い対処方法はありますか?

QA:家族にも相談しにくい悩みですよね。骨盤底筋の運動もお勧めです。何かテーブルにつかまりながら両足のかかと上げ肛門や膣のひきしめ運動もお勧めです。排尿障害は早めに受診をしましょう。少しくらいの尿漏れは薄型パット(ナプキン)を利用しましょう。よくトイレットペーオーパーを挟む方がいますがパットのほうが清潔です、排尿の仕組みも知っておくことも重要です。

排尿、尿失禁、残尿、排尿痛といった排尿障害は、他人はおろか、家族にさえ、なかなか相談しづらいものです。しかし、放っておくと症状が悪化し、治りにくくなってなってしまうことがあります。排尿障害についてまとめてみました。参考になさってみてください。

絶妙な連携で正常に排尿の仕組みは保たれています。尿とは血液が腎臓でろ過され必要な成分だけ再吸収された後、残った水分や塩分などが排泄物として、腎臓から尿管を通って、膀胱に溜められたもののことです。膀胱に溜められる尿の量は約300~栓をしているのです。そのため尿が漏れることはありません。

徐々に尿が溜まってきて、膀胱の筋肉が伸びてくると神経を通じて脳に指令がいき、尿意をもよおします。ただし、それだけですぐに尿道括約筋がゆるむわけではありません。排尿準備ができ、「おしっこをしよう」という本人の意思によって、初めて膀胱括約筋が緩んで尿道が開き、膀胱の筋肉も収縮して尿が排出されるのです。

受診をして尿もれの原因を調べてもらいましょう。尿失禁は加齢による筋肉の衰えが大きく影響します。女性に尿失禁が多いのは、男性よりも筋肉が少ないことや妊娠で筋肉が傷ついていることも関係しているといいます。いずれにしても排尿に関する悩みは、人に相談しづらいのも事実です。だからこそ早期に治療を始め、できるだけ悪化させないことが大切といえます。最近は女性の泌尿器科医も増え、女性が受診しやすい環境も整ってきつつあります。異常を感じ、生活に支障をきたすようなら迷わず医療機関を受診しましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

QA:家族にも相談しにくい悩みですよね。骨盤底筋の運動もお勧めです。何かテーブルにつかまりながら両足のかかと上げ肛門や膣のひきしめ運動もお勧めです。排尿障害は早めに受診をしましょう。少しくらいの尿漏れは薄型パット(ナプキン)を利用しましょう。よくトイレットペーオーパーを挟む方がいますがパットのほうが清潔です、排尿の仕組みも知っておくことも重要です。

排尿、尿失禁、残尿、排尿痛といった排尿障害は、他人はおろか、家族にさえ、なかなか相談しづらいものです。しかし、放っておくと症状が悪化し、治りにくくなってなってしまうことがあります。排尿障害についてまとめてみました。参考になさってみてください。

絶妙な連携で正常に排尿の仕組みは保たれています。尿とは血液が腎臓でろ過され必要な成分だけ再吸収された後、残った水分や塩分などが排泄物として、腎臓から尿管を通って、膀胱に溜められたもののことです。膀胱に溜められる尿の量は約300~栓をしているのです。そのため尿が漏れることはありません。

徐々に尿が溜まってきて、膀胱の筋肉が伸びてくると神経を通じて脳に指令がいき、尿意をもよおします。ただし、それだけですぐに尿道括約筋がゆるむわけではありません。排尿準備ができ、「おしっこをしよう」という本人の意思によって、初めて膀胱括約筋が緩んで尿道が開き、膀胱の筋肉も収縮して尿が排出されるのです。

受診をして尿もれの原因を調べてもらいましょう。尿失禁は加齢による筋肉の衰えが大きく影響します。女性に尿失禁が多いのは、男性よりも筋肉が少ないことや妊娠で筋肉が傷ついていることも関係しているといいます。いずれにしても排尿に関する悩みは、人に相談しづらいのも事実です。だからこそ早期に治療を始め、できるだけ悪化させないことが大切といえます。最近は女性の泌尿器科医も増え、女性が受診しやすい環境も整ってきつつあります。異常を感じ、生活に支障をきたすようなら迷わず医療機関を受診しましょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月18日

認知症の家族講座(第4回目最終回in掛川

静岡県構成部 長寿政策室 高齢者支援課主催の家族講座最終回

県立心の医療センター仲田明弘医師が介護家族の質問に答えます

1.認知症予防について 2.アリセプトの効果と副作用について

3.アルツハイマーの終末期について

4.医師の受診を拒否する場合の対処方法について

5.認知症状の現れ方について

6.認知症の方への対応方法について

7.寝たきりの人の食事 8.家族が苦労していること

等質問に答えられました

娘の立場の方々と交流し合い支援のあり方やこれからの介護

認知症の人と家族の会について

認知症家族会の発足などについて話し合われました

今日も寒い一日でした

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月18日

杉山Drのやさしい医学講座

第1章 高齢者の疾病と主な症状

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

6.花粉症について

「そろそろ季節になりましたね。早めに治療を始めましょう。」「頭が重くてボートするし体もだるくなりま巣。この状態が3ヶ月間も続くかと思うと嫌になります」「私はゴールデンウイークが待ち遠しいです。レジャーへ行くためではなく、症状がすっかり取れるからです。このような会話が診察室で交わされる場合、スギ花粉症のことと主って間違いありません。はじめは毎週1~2回、その後つき1回程度の頻度で数年間と、長期にわたって治療を続けなければなりません。

花粉症ではクシャミをしたり鼻をかんだりすると粘膜がただれやすくなり、粘膜がただれると花粉をより吸収されやすくなるため、さらに症状が強くなる、という悪循環を断ち切ることが重要です。そのためにはまず、マスクや防御眼鏡をつける、衣類や布団など付着した花粉を除去するなどの予防、早めに治療を開始して中断しないことが重要です。クシャミ、鼻水、鼻づまり、さらに目のかゆみや涙などが花粉症の典型的な症状です。敏感な患者さんが1月終わりごろから症状が出始めて、5月初旬、ちょうどゴールデンウイークの終わりに症状が消えます。

花粉に対するアレルギー反応によって鼻や目などの粘膜が炎症を起こし、腫れて浸出液が出るためつらい症状が出るのです。スギ花粉症が代表的ですが,ヒノキ、ブタクサ、カモガヤなどが原因となる場合があります。

診断としては症状、発症の時期、持続性、アレルギー体質の有無などを考慮しながら、アレルギー反応の強さや、原因物質確定のための検査を進めていきます。原因物質の種類と度合いをしらべるためには、皮膚テスト(スクラッチテストや皮内反応)や、血液中の抗体を調べる検査gああ理ます。後者は血液検査だけで沢山の種類の物質について反応の強さの程度が分かるので、よく行なわれています。

花粉症の治療は、「予防的治療」「対象療法」「減感作療法」があります。花粉シーズンの少し前からするのが、粘膜の感受性を抑える薬を使うことにより、花粉が粘膜に付着しても強いアレルギー反応が起こらないようにするのが予防的治療です。対症療法はクシャミ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状を抑える薬により症状を軽減する治療法です。抗ヒスタミン剤、消炎剤、ステロイド剤、鎮咳剤などを内服、点鼻、点眼、噴霧などの方法で使いますが、これらの薬は眠気注意力低下、胃腸障害などの副作用が出ることあるので注意が必要です。

最近は副作用の少ない薬も出てきましたし、内服薬と点鼻薬などを組み合わせて使うとより効果的です。減感作療法は、抗原(アレルゲン)エキスを、低濃度から徐々に高濃度に増やしながら注射することによって身体の反応性を抑えていく方法で、体質改善とも呼ばれています。はじめは毎週1~2回程度の頻度で数年間と、長期にわたって治療を続けなければなりません。

花粉症は、クシャミをしたり鼻をかんだりしていると粘膜がただれやすくなり」、粘膜がただれると花粉がより吸収されやすくなるため、さらに症状が強くなる、といった悪循環を断ち切ることが重要です。そのためにはマスク、防御眼鏡、をつける、衣類や布団など付着した花粉を除去するなどの予防、早めに治療を開始して中断しないことが重要です。

つまり、「予防と治療は早めに、そして根気強く」が花粉症対策のポイントです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師より)

6.花粉症について

「そろそろ季節になりましたね。早めに治療を始めましょう。」「頭が重くてボートするし体もだるくなりま巣。この状態が3ヶ月間も続くかと思うと嫌になります」「私はゴールデンウイークが待ち遠しいです。レジャーへ行くためではなく、症状がすっかり取れるからです。このような会話が診察室で交わされる場合、スギ花粉症のことと主って間違いありません。はじめは毎週1~2回、その後つき1回程度の頻度で数年間と、長期にわたって治療を続けなければなりません。

花粉症ではクシャミをしたり鼻をかんだりすると粘膜がただれやすくなり、粘膜がただれると花粉をより吸収されやすくなるため、さらに症状が強くなる、という悪循環を断ち切ることが重要です。そのためにはまず、マスクや防御眼鏡をつける、衣類や布団など付着した花粉を除去するなどの予防、早めに治療を開始して中断しないことが重要です。クシャミ、鼻水、鼻づまり、さらに目のかゆみや涙などが花粉症の典型的な症状です。敏感な患者さんが1月終わりごろから症状が出始めて、5月初旬、ちょうどゴールデンウイークの終わりに症状が消えます。

花粉に対するアレルギー反応によって鼻や目などの粘膜が炎症を起こし、腫れて浸出液が出るためつらい症状が出るのです。スギ花粉症が代表的ですが,ヒノキ、ブタクサ、カモガヤなどが原因となる場合があります。

診断としては症状、発症の時期、持続性、アレルギー体質の有無などを考慮しながら、アレルギー反応の強さや、原因物質確定のための検査を進めていきます。原因物質の種類と度合いをしらべるためには、皮膚テスト(スクラッチテストや皮内反応)や、血液中の抗体を調べる検査gああ理ます。後者は血液検査だけで沢山の種類の物質について反応の強さの程度が分かるので、よく行なわれています。

花粉症の治療は、「予防的治療」「対象療法」「減感作療法」があります。花粉シーズンの少し前からするのが、粘膜の感受性を抑える薬を使うことにより、花粉が粘膜に付着しても強いアレルギー反応が起こらないようにするのが予防的治療です。対症療法はクシャミ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状を抑える薬により症状を軽減する治療法です。抗ヒスタミン剤、消炎剤、ステロイド剤、鎮咳剤などを内服、点鼻、点眼、噴霧などの方法で使いますが、これらの薬は眠気注意力低下、胃腸障害などの副作用が出ることあるので注意が必要です。

最近は副作用の少ない薬も出てきましたし、内服薬と点鼻薬などを組み合わせて使うとより効果的です。減感作療法は、抗原(アレルゲン)エキスを、低濃度から徐々に高濃度に増やしながら注射することによって身体の反応性を抑えていく方法で、体質改善とも呼ばれています。はじめは毎週1~2回程度の頻度で数年間と、長期にわたって治療を続けなければなりません。

花粉症は、クシャミをしたり鼻をかんだりしていると粘膜がただれやすくなり」、粘膜がただれると花粉がより吸収されやすくなるため、さらに症状が強くなる、といった悪循環を断ち切ることが重要です。そのためにはマスク、防御眼鏡、をつける、衣類や布団など付着した花粉を除去するなどの予防、早めに治療を開始して中断しないことが重要です。

つまり、「予防と治療は早めに、そして根気強く」が花粉症対策のポイントです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月17日

死なないで!殺さないで!生きよう!メッセージ集

認知症の人と家族の会

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

「殺すか、死ぬかだ」まで、ありったけを日記に

(埼玉県・女性・38歳)

独身の私のところへ直腸脱を患った母を呼び、3年が過ぎました。心の病をもつ母は当初「エボを切ってくれ」といっていました。直腸脱をイボだと思ってのことです。

認知症のケアには、それまでの親子関係の善し悪しが影響すると聞きますが、“普通のお母さん”とは少し様子が違う母とは、子どもの頃から深い会話ができませんでした。小・中学生の頃は精神病の母が本当に重く、なぜ先に他界したのが父だったのか、なぜは母は結婚できたのか、と答えの出るわけもない疑問をいつも心のどこかにかかええてきました。今はもう私も開き直って、七四歳の母を年寄り扱いできるので、かえって楽な面もあります。

今でも殺したい、死にたいと考えることがあります。仕事は朝から深夜まで、終電かクシーでの帰宅です。土・日は休みのはずが必ず一日は出社し、残りは家事・・・・・母は体が動きますので簡単な家事をしてもらいますが、仕事で疲れはてた私は、倒れてしまいました。診断は「うつ状態」です。それでも入院はできませんから、最低限の家事をして、母にはデイサービスとヘルパーさんをお願いしています。

娘、女性は力もないのに必ず親の面倒を見ることになります。独身なら仕事、妻であれば家事一切をしながらの介護は、よほどうまく立ち回って気分転換もしないと終わりのない深みにはまってしまいます。

叔父・祖母が最後まで心配したこの母を預かった以上、できることはやろうと思います。が、いつでもホーム入居を考え、辛いときには、“いのちの電話”をかけようかと番号を控えております。また、日記も書きます。ここには、ありったけを書きます。「殺すか、死ぬかだ」まで、すると気持ちが落ち着きます。

“今日1日を生きる”

今はこれだけの日々です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

いま、介護でいちばんつらいあなたへ、思いとどまった介護者からの渾身のメッセージ集の中からお届けします。

超えるー乗り越えるほど自分が強くなるー

「殺すか、死ぬかだ」まで、ありったけを日記に

(埼玉県・女性・38歳)

独身の私のところへ直腸脱を患った母を呼び、3年が過ぎました。心の病をもつ母は当初「エボを切ってくれ」といっていました。直腸脱をイボだと思ってのことです。

認知症のケアには、それまでの親子関係の善し悪しが影響すると聞きますが、“普通のお母さん”とは少し様子が違う母とは、子どもの頃から深い会話ができませんでした。小・中学生の頃は精神病の母が本当に重く、なぜ先に他界したのが父だったのか、なぜは母は結婚できたのか、と答えの出るわけもない疑問をいつも心のどこかにかかええてきました。今はもう私も開き直って、七四歳の母を年寄り扱いできるので、かえって楽な面もあります。

今でも殺したい、死にたいと考えることがあります。仕事は朝から深夜まで、終電かクシーでの帰宅です。土・日は休みのはずが必ず一日は出社し、残りは家事・・・・・母は体が動きますので簡単な家事をしてもらいますが、仕事で疲れはてた私は、倒れてしまいました。診断は「うつ状態」です。それでも入院はできませんから、最低限の家事をして、母にはデイサービスとヘルパーさんをお願いしています。

娘、女性は力もないのに必ず親の面倒を見ることになります。独身なら仕事、妻であれば家事一切をしながらの介護は、よほどうまく立ち回って気分転換もしないと終わりのない深みにはまってしまいます。

叔父・祖母が最後まで心配したこの母を預かった以上、できることはやろうと思います。が、いつでもホーム入居を考え、辛いときには、“いのちの電話”をかけようかと番号を控えております。また、日記も書きます。ここには、ありったけを書きます。「殺すか、死ぬかだ」まで、すると気持ちが落ち着きます。

“今日1日を生きる”

今はこれだけの日々です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ

2009年12月16日

待ちにまったクリスマス会

毎日一生懸命練習した手作り紙芝居

本日クリスマス会で披露しました

とっても上手に皆さん読めました

ここをクリックするとクリスマス会の様子を大きく見ることができます

↓

↓

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ